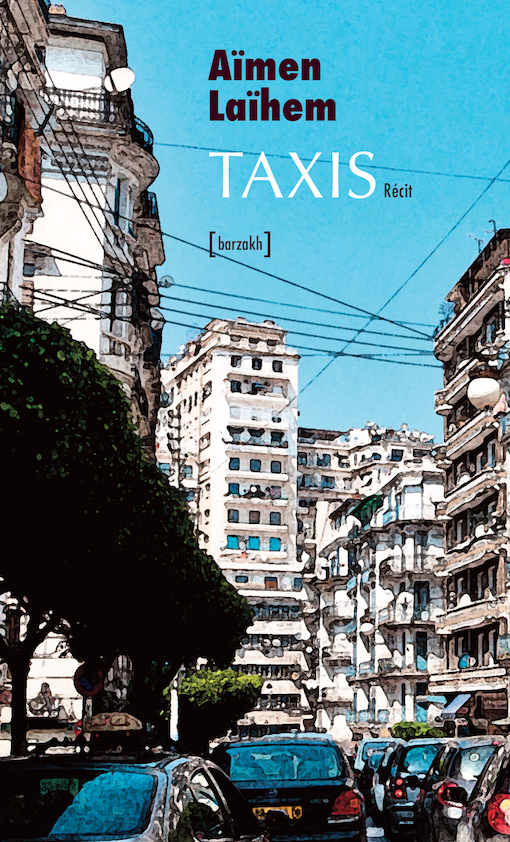

C’est d’abord une subtile exploration de la ville d’Alger, de son histoire et de ses habitants dont nous entrevoyons le quotidien à travers les échanges menés avec le protagoniste, tout au long des différentes traversées en voiture. Taxis, titre du récit publié en 2023 par le jeune romancier Aïmen Laïhem, est ensuite une formidable traversée de langues, mâtinées d’humour et d’ironie, qui rappellent avec force ce qu’est aussi la littérature, à savoir une affaire de langues. Entretien avec le talentueux Aïmen Laïhem

Pour débuter, je vous demande une biographie. Quel est votre parcours ?

Aïmen Laïhem : Je suis né en 1998 à Alger et vis à Paris depuis 2021 où je travaille en tant qu’architecte-urbaniste dans le domaine du développement social urbain. Passionné d’écriture créative et de poésie, je publie en 2023 mon premier livre « Taxis », dont l’écriture a débuté au moment de la révolution du Hirak en 2019, aux éditions Barzakh. Dans mes écrits, j’explore la question du soi, du sens de l’exil et de la quête de la vérité à la confluence de diverses influences littéraires et artistiques.

Pourquoi écrivez-vous ?

Aïmen Laïhem : J’écris parce que je sens qu’il n’y a pas autre chose que je sais faire qui peut à ce point rendre compte des réalités et des vérités qui me traversent et que j’essaye de comprendre, d’atteindre ou du moins d’approcher.

Comment écrivez-vous ?

Aïmen Laïhem : J’écris par bribes surtout. Ce sont des textes, des paragraphes, parfois des phrases qui jaillissent comme ça, d’un coup, et sur lesquelles parfois, je rumine beaucoup. Puis il s’agit d’une flopée de sensations qui galvanise l’âme pour guider les doigts de la main à tenir un stylo ou tapoter un clavier. J’écris en me retirant quelque peu de ce qui m’entoure, j’ai besoin d’un temps qui s’installe, une sorte de capsule qui s’ouvre et qui se referme sur moi tout en laissant quelques ouvertures en guise d’aération et de lien avec le monde. Je tends à trouver le bon équilibre entre l’intériorité et l’extériorité de l’écriture.

Sur quel support écrivez-vous ? Avez-vous un rituel ?

Aïmen Laïhem : J’ai commencé à écrire Taxis sur des feuilles de papier A4 avec un stylo noir. Le format de la feuille ainsi que la façon dont le stylo glisse sur cette dernière ont joué un rôle dans le style et la forme qu’a pris le récit. C’était une feuille A4 recto-verso à remplir de haut en bas à chaque fois avant de passer juste après à la retranscription sur ordinateur. Cela permettait de revenir sur la chose écrite d’une traite, dans une forme de fougue et d’entrain, avec plus de recul, afin de construire le texte après coup.

Je ne pense pas avoir un rituel d’écriture en particulier, mais en y repensant ainsi, je remarque que le fait de faire un texte en deux temps et sur deux « terrains » différents – la feuille de papier et l’ordinateur – est un schéma qui s’est intuitivement installé dans mes processus d’écriture.

Vous avez effectivement publié en octobre dernier Taxis, un récit mettant en scène les pérégrinations d’un homme dans différents taxis d’Alger. Quelle est la genèse de ce texte ?

Aïmen Laïhem : Il s’agissait tout bonnement de ma propre expérience en tant que client et passager de taxis à Alger. De là sont nées diverses histoires et textes qui formaient des chroniques de taxis que je faisais lire à des amis, avec qui je partageais parfois ces mêmes courses en taxi.

Aussi, à l’époque de la genèse de ce texte, je suivais des ateliers d’écriture menés par l’écrivain Abdelaziz Otmani à Alger qui me poussait donc à avoir un certain cadre à la naissance du projet – même si je ne pensais pas qu’il allait se constituer réellement en projet abouti au début – et à tenir une relative rigueur, voire discipline, dans sa conceptualisation et sa formalisation.

Puis, il y a eu du temps qui s’est débloqué et une effervescence créative qui s’est emparée de ce qui m’entourait à Alger à la fin de l’hiver et au début du printemps 2019 avec le mouvement du Hirak, qui m’ont porté dans la poursuite du processus du texte et qui ont fait que je les construis davantage à ce moment-là, surtout dans le fait de me dire qu’il y avait matière à ce que ça devienne « quelque chose ».

Pour quelles raisons avez-vous choisi de faire des taxis empruntés au quotidien par le protagoniste le théâtre d’échanges et de confrontations entre différents membres de la société algéroise ?

Aïmen Laïhem : A vrai dire, il y avait matière à explorer, énormément d’éléments et de richesses à déceler. Ainsi, le fait d’accorder un seul temps – la course en taxi – et un seul espace – l’habitacle du taxi – aux textes que j’écrivais posait un cadre formel et conceptuel au projet. Cela a permis de se recentrer sur à la fois l’intérieur, mais aussi l’extérieur de la narration, tout ce qui tournait autour du taxi m’intéressait. Il s’agissait d’autant de prétextes pour parler de plein de choses qui nous traversent ou nous échappent, parfois suggérées, souvent tues, mais jamais réellement écartées. Parce que comme le constate le narrateur au détour d’un virage : c’est surtout ça un taxi, quelque chose qui vous rattrape alors que vous le fuyez, une sorte de vérité.

Lire aussi : « Darna », la maison familiale de Zineb Benjelloun

Récit à forte dimension sociologique, on retrouve également dans Taxis quelques anecdotes historiques sur la ville d’Alger. Quelle en est la raison ?

Aïmen Laïhem : Le protagoniste découvre à travers les taxis qu’il prend non seulement quelques facettes très anecdotiques de la société dans laquelle il vit, mais également la ville qui accueille tout ce beau monde. Il s’agit d’un personnage replié sur lui-même et qu’on sent reclus de la société et de son environnement, même immédiat. C’est donc à travers des yeux de dilettante qu’il apprend à réellement voir sa ville. Et pour apprendre, il faut s’intéresser, alors, il s’intéresse à tout cela, même aux choses les plus futiles.

Avez-vous procédé à de la documentation pour être au plus près de la réalité historique ?

Aïmen Laïhem : Pas vraiment, non. Il s’agissait de quelques petites informations que j’avais en tête, du fait de mes études et de mes lectures qui n’ont pas forcément été corrélées avec le récit. Les quelques recherches que je faisais consistaient à glaner çà et là sur les pages Wikipédia des éléments anecdotiques que je voulais développer quelques faits saugrenus.

Il y avait une volonté d’observation à conférer avant tout à ce protagoniste, pour se positionner dans une perspective d’introspection. Regarder et découvrir ce qu’il y a autour de soi pour apprendre sur soi-même, ou du moins l’espérer.

Aïmen Laïhem

Comment avez-vous construit ce récit ?

Aïmen Laïhem : Ce récit est né malgré lui au fur et à mesure que des « chroniques », que narrait le passager de Taxis, se constituaient. Alors que le corpus des textes, plus ou moins indépendants entre eux, commençait à s’étoffer, il y eut le besoin d’avoir une idée globale de là où ça allait. Cela consistait en une cartographie des taxis pris et écrits, afin d’établir des liens entre eux, une sorte de cartes mentales de tout ce qui devait, ou pouvait, y être raconté, toujours en lien avec ce narrateur aussi tordu que touchant.

Puis il y a eu les lieux, leur définition dans toute leur abstraction tantôt tangible, tantôt onirique. Et puis les personnages qui gravitent autour ; les passagers des taxis, les chauffeurs de taxis et les trois personnages féminins qui se trouvent en-dehors des taxis : la mère, la femme à la coupe carrée et l’amie tunisienne. Tout cela assemblé, formait plusieurs récits, dialogues et liens possibles à explorer dans la tête du narrateur.

Quid du protagoniste ?

Aïmen Laïhem : C’est quelqu’un d’assez contradictoire. Au début sombre et taiseux, il s’ouvre sur le monde au fil de ses taxis pris, tout en restant quelque peu sur le qui-vive par rapport à tout. Il s’en dégage une certaine retenue dans la façon de vivre et de voir les choses même si, par moments, il cède à quelques envolées lyriques et à des fulgurances oniriques.

Ses différentes facettes, même si assez effacées, sont venues au fur et à mesure de la construction du récit. Je m’étais même dit à un moment donné qu’il s’agissait de la somme de toutes les personnes rencontrées dans les taxis ou des taxieurs eux-mêmes, mais ça ne m’a pas semblé tout à fait correct. Il y avait une volonté d’observation à conférer avant tout à ce protagoniste, pour se positionner dans une perspective d’introspection. Regarder et découvrir ce qu’il y a autour de soi pour apprendre sur soi-même, ou du moins l’espérer.

Vous écrivez dans un français magnifique empreint à la fois d’humour et d’ironie. Comment avez-vous construit cette langue ?

Aïmen Laïhem : A vrai dire, je crois que c’est propre à toute société ou individu qui a connu moult crises, déceptions, désillusions, traumatismes et grands espoirs que de développer un second degré dans son expression. Le fait de jouer avec ses faiblesses pour essayer de les rendre des forces créatrices et ainsi de convoquer diverses grilles de lecture à un même propos afin de suggérer et d’interpréter à sa guise ce qu’on veut y lire ou dire.

Quel rapport entretenez-vous avec les langues que vous parlez, notamment le français et l’arabe ?

Aïmen Laïhem : Le fait de jouer avec les mots qui sont présents sous plusieurs langues dans sa tête ajoute une malléabilité à l’écriture qui découle de nos pensées. J’écris certes en français, mais je vais piocher dans toutes les langues que je parle et que je comprends pour relater au mieux ce que je souhaite écrire. Je dis souvent que Taxis est écrit dans un français algérien, teinté d’arabe dialectal mais surtout pensé dans sa structure linguistique comme quelque chose d’indéfiniment pluriel.

La littérature est nécessaire pour toute société qui cherche à comprendre, à apprendre et à compatir.

Aïmen Laïhem

Quels sont les textes, auteurs et autrices qui vous ont permis de vous construire intellectuellement et humainement ? Qu’est-ce que vous aimez dans leurs textes ?

Aïmen Laïhem : Vaste, très vaste question à laquelle je ne saurais répondre ainsi. Je pense qu’il faudrait pour cela se pencher longuement sur mes lectures passées et mes écrits afin d’en extraire quelque chose qui se croise. Comme ça, je citerais l’écriture d’Annie Ernaux qui, comme elle le dit si bien, agit comme un couteau avec une incision au plus près de la recherche de la vérité dans ce qu’elle a de plus ordinaire et de plus glorieux en même temps. Celle de Marguerite Duras également qui dit qu’écrire, c’est la nuit et dans laquelle je me retrouve par ce plongeon, la tête la première, le cœur à la fois lourd, mais léger, dans un inconnu assez sombre pour en ressortir avec un semblant de lumière à la surface, en espérant, comme le dit encore une fois Ernaux, sortir de la nuit.

Il y a également la découverte de la littérature algérienne contemporaine, vers la fin de mes années de lycée, qui m’a lié à un univers continu, inscrit dans une mise en branle de textes relatant les réalités qui nous traversent. Samir Toumi par exemple, dont les livres m’ont parlé d’Alger tout autant que mon âme en parlait à mon cœur et à ma tête de vieil adolescent ; Alger ayant été une source d’inspiration inépuisable dans la construction de mon écriture, tant par son relief accidenté que par son histoire mouvementée et ses facettes multiples.

La poésie dans l’écriture de Malek Alloula et d’Arezki Mellal me fit connaître la lumière qui peut jaillir des heures les plus sombres. Assia Djebar, dont l’écriture dresse dans mon imaginaire le tableau d’une sieste l’après-midi, la Méditerranée, la porte-fenêtre entrouverte avec une forte lumière blanche transperçant le rideau qui valse au rythme de l’été, et puis celui de la douche qu’on prend au retour d’une longue journée de plage. Son écriture est à la fois la consistance de l’après-midi et la lucidité du soir.

Mustapha Benfodil qui est une sorte d’artiste du verbe, maniant le trait des mots comme l’artiste la broche sur son tableau, en érigeant toute notre richesse, dans les langues et dans les littératures que nous vivons, dans une mille-feuille de créativité intrinsèquement algérienne et inscrite dans une pluralité de mondes et de territoires de pensées tout aussi fascinants les uns dans et au travers des autres.

Je puise également chez Italo Calvino, Amara Lakhous, Albert Camus ou David Foenkinos, une écriture teintée d’une épaisseur à lectures diverses qui fait que, quand j’écris, je passe et repasse sur les mêmes phrases, les mêmes mots et les mêmes lancées d’idées en les ressassant et les maniant sous des formes parfois contradictoires, jusqu’à atteindre une sorte d’embrouille avec le monde dans lequel j’écris. Peut-être est-ce là que réside le sordide et l’absurde qui peut transparaître parfois. Aussi, lorsque j’ai commencé à écrire Taxis, je lisais Ça raconte Sarah de Pauline Delabroy-Allard et je me rappelle la force des mots que j’avais ressentis à cette époque et qui s’est retrouvée dans la forme des phrases et la rythmique de Taxis.

Avez-vous d’autres projets en perspective ?

Aïmen Laïhem : Oui, un deuxième projet d’écriture que je porte depuis deux ans maintenant. Je souhaite également accorder plus de place à la poésie qui me suit au quotidien en composant un recueil ces derniers temps avec les textes poétiques accumulés au fil des ans.

Qu’est-ce que la littérature ?

Aïmen Laïhem : Il s’agit du silence et du bruit, que l’on choisit, dans la quête de vérité(s).

Que peut encore la littérature dans notre société ?

Aïmen Laïhem : Elle permet d’ouvrir des portes, de construire des ponts et d’habiter des imaginaires qui nous rassemblent. La littérature est nécessaire pour toute société qui cherche à comprendre, à apprendre et à compatir.

Quels conseils donneriez-vous à celles et ceux qui ont envie de se lancer en littératures ?

Aïmen Laïhem : D’oser se lancer et de persévérer dans sa lancée, même quand cette dernière stagne. Ne pas hésiter à pousser et à se pousser. L’écriture vient en écrivant. Et en lisant aussi. Se nourrir de littératures et de poésie, constamment, est plus que nécessaire, vital. Enfin, croire en sa capacité créatrice et apprendre à écouter le monde, les autres et soi-même.