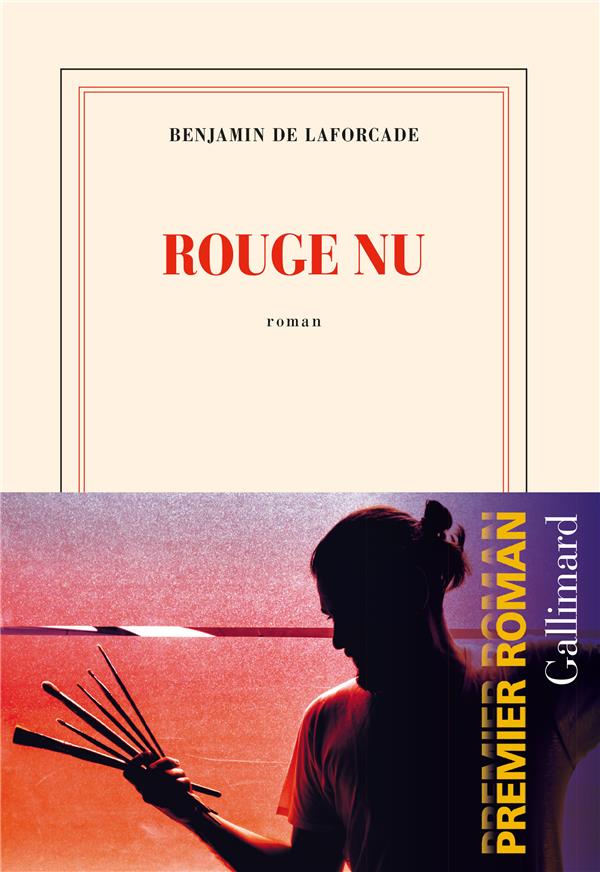

Berlinois d’adoption, le Nancéien Benjamin de Laforcade signe un premier roman réflexif sur le monde de la peinture et ses excès.

Les textes littéraires consacrés à la peinture ont souvent eu en commun de considérer le peintre, qu’il soit portraitiste ou de nu, comme l’unique créateur d’un tableau. Allant à contre-courant de ces représentations minorant le rôle des modèles, le primo-romancier Benjamin de Laforcade signe un texte dans lequel il nous invite à repenser la place de ces artistes dont le travail nécessite à la fois de l’endurance et de l’expressivité corporelle. Entretien avec l’auteur d’un texte novateur, qui donne également à voir l’impunité dont bénéficient certains artistes malgré le fait d’avoir commis des actes délictueux à l’égard de leurs collaborateurs.

Pour débuter, je vous demande une biographie. Quel est votre parcours ?

Benjamin de Laforcade : Je suis né le 30/12/1993 à Toulouse, mais je n’y suis pas resté longtemps. J’ai déménagé avec ma famille à Nancy à l’âge d’un an où j’ai vécu jusqu’à mes dix-huit ans. C’est une ville que j’ai aimée. C’est là-bas que j’ai commencé à écrire des poèmes, durant mes années de collège et lycée. Ensuite, j’ai étudié à l’école hôtelière Savoie-Léman, à Thonon-les-Bains dans les montagnes. J’y ai appris le service, la cuisine, la réception, j’ai travaillé dans de nombreux hôtels. J’ai l’habitude de dire qu’on n’en apprend jamais tant sur quelqu’un qu’en le regardant prendre son petit déjeuner. Je suis venu à Berlin pour y travailler et j’y habite maintenant depuis six ans. Parallèlement à ça, j’ai eu une carrière de prestidigitateur pendant une dizaine d’années. Je faisais des spectacles de close-up (manipulation des pièces, magie des cartes, cups and balls…). Ça a été une partie très importante de ma vie qui a exercé une grande influence sur ma conception de la littérature.

Pourquoi écrivez-vous ?

Benjamin de Laforcade : Ce n’est pas vraiment une question que je me pose. On fait beaucoup de choses dans la vie sans vraiment s’interroger sur les raisons. Si j’écris, c’est parce que je suis capable de le faire. J’aurais pu choisir n’importe quel médium d’expression artistique et produire des œuvres de valeur équivalente. La littérature a ceci de particulier qu’elle est gratuite et facile d’accès par rapport à d’autres arts où il faut un investissement de base, un matériel. Pour écrire, il ne faut pas grand-chose. Et en cela, c’est un art à part.

Quels souvenirs conservez-vous de vos débuts ?

Benjamin de Laforcade : Pendant longtemps, j’ai eu des petits projets d’écriture avec un ami photographe, dessinateur et architecte. On produisait des nouvelles et les mettait en relation avec des images à la façon de Man Ray et Paul Éluard. On les imprimait, on les reliait nous-même et on produisait une cinquantaine d’exemplaires pour nos amis. Lors du dernier projet que nous avons réalisé ensemble, la contrainte était de produire deux nouvelles de dix pages. Ce qui est assez conséquent quand on n’est pas habitué à écrire des textes longs. C’est une production qui demande à la fois de la construction et beaucoup de révision. Avec ces deux nouvelles, j’ai eu l’impression d’accéder à quelque chose. Je me suis dit que je serais capable d’écrire des textes plus longs, de mettre en scène un récit. J’en ai écrit une troisième et puis j’ai décidé d’écrire un roman. C’est à ce moment que le coronavirus est arrivé. Les hôtels ont fermé et j’ai été renvoyé chez moi. J’ai pu avoir beaucoup de temps pour me consacrer pleinement à l’écriture.

C’est la responsabilité des écrivains de rendre la littérature extrêmement accessible et de la faire descendre de son piédestal.

Benjamin de Laforcade

Comment écrivez-vous ?

Benjamin de Laforcade : Je fais très attention à n’avoir aucun rituel d’écriture pour deux raisons. La première est que je ne crois absolument pas à la romantisation de la littérature, je pense même que c’est assez dangereux ! C’est la responsabilité des écrivains de rendre la littérature extrêmement accessible et de la faire descendre de son piédestal. Ensuite, parce que les rituels d’écriture empêchent d’écrire. Si jamais vous ne pouvez écrire que la nuit, dans une certaine ville du monde, avec une certaine température, vous n’écrirez jamais à d’autres moments. Il faut éviter de penser qu’un certain état émotionnel est important pour écrire.

Sur quel support écrivez-vous ?

Benjamin de Laforcade : J’écris uniquement sur l’ordinateur.

Pourquoi ?

Benjamin de Laforcade : Je déteste écrire à la main. Mon écriture est terrible, j’ai mal après quelques minutes et je peine toujours à me relire. À l’école, j’ai toujours perdu des points à cause du soin, et je revois encore la mention « illisible » dans chacune de mes marges. Aussi, l’ordinateur est un très bon outil de construction. Pour faire évoluer un texte, de nombreux travaux de découpe, montage et démontage sont nécessaires. L’ordinateur permet cela.

Procédez-vous à de la documentation avant d’entamer l’écriture d’un texte ?

Benjamin de Laforcade : Oui, je procède toujours à de la documentation. C’est quelque chose qui me plaît, car ça permet d’alterner le rythme des journées. Écrire un roman nécessite du travail. Dans un travail, il est toujours agréable d’avoir un peu de variété. Les moments d’écriture et les moments de documentation permettent cette variation-là. Ensuite, la documentation est importante pour ne pas dire de bêtises. Par exemple, je décris une scène d’accouchement dans mon roman. Pour m’informer correctement, j’ai parlé avec une obstétricienne et j’ai regardé des accouchements filmés. Et puis la documentation a ce pouvoir de créer des nouveaux champs, d’ouvrir de nouveaux horizons. Pour mon premier roman, je me suis procuré un guide sur l’organisation d’expositions mis à la disposition des curateurs canadiens qui ouvrent des petites structures muséales. En lisant ce genre de document précis, vous avez de nouvelles idées pour votre texte. D’ailleurs, dans le livre, il y a un moment où un expert regarde l’état du tableau à la réception avec un cérémoniel tout à fait particulier. Sans documentation, ces pages n’existeraient pas.

La documentation, qu’elle soit artistique ou historique, est aussi liée aux expériences de vie que nous avons pendant l’écriture d’un livre.

Benjamin de Laforcade

Cette documentation est-elle aussi littéraire et cinématographique ?

Benjamin de Laforcade : Il y a eu de la documentation artistique avec notamment le visionnage de La Belle Noiseuse de Jacques Rivette et la lecture du Chef-d’œuvre inconnu d’Honoré de Balzac. Les documentaires Picasso, l’inventaire d’une vie de Hughes Nancy et La Ville Louvre de Nicolas Philibert m’ont aussi aidé. La documentation, qu’elle soit artistique ou historique, est aussi liée aux expériences de vie que nous avons pendant l’écriture d’un livre. Il n’y a pas de frontière extrêmement nette. Tout est matière à documentation.

Ces œuvres ont en commun une myriade de thèmes que vous abordez également dans Rouge Nu, votre premier roman publié aux éditions Gallimard. Quelle est la genèse de ce texte ?

Benjamin de Laforcade : La figure d’Andreas Mauser, un de mes personnages principaux, est une figure de puissance. Il a accès à des choses inaccessibles au reste du monde. C’est le fondateur d’une école, c’est-à-dire quelqu’un dont dépend beaucoup de monde. Ses tableaux se vendent chers et personne ne peut dire qu’ils sont surestimés. C’est un génie, mais également un homme qui oppresse les femmes et ses modèles. Aujourd’hui, on connait mieux les mécaniques de ces oppressions-là. On l’a vu dans le monde du cinéma, de la politique, des médias. Pour ce qui est de la peinture, on n’en a peu entendu parler, or, il le faut. Il serait naïf de croire qu’il n’y a pas d’oppressions dans le monde de la peinture. Il y a de nombreux modèles de nu qui ont posé pour des peintres et qui ont été malmenés sans qu’il ne se passe rien. Ce qui m’intéressait, c’était de montrer à quel point la société donne une immunité aux artistes, comme si une œuvre d’art valait mieux que la dignité des femmes et des hommes. On peut aimer l’art et le respecter. On peut même y consacrer son quotidien, sa vie, mais à aucun moment il ne faudrait penser qu’il est supérieur à la dignité, à l’intégrité, à l’humanité.

Il y a beaucoup de fantasmes sur le monde de l’art. Encore aujourd’hui, on a souvent tendance à penser qu’on ne peut créer de l’art véritable ou d’une grande qualité qu’au prix d’un sacrifice. On mêle donc la violence à la qualité de la production artistique alors qu’il n’y a rien de plus faux. Je ne vois pas pourquoi il faudrait être malheureux pour écrire des livres ou faire du mal à une personne que l’on aime pour réaliser un tableau, ça n’a aucun sens. L’oppression est également liée aux conditions de travail des modèles. À un moment dans le livre, il y a un modèle qui est particulièrement harassé, son corps est engourdi et recouvert de traces, mais le maître ne s’en préoccupe pas. Ce que je voulais décrire, c’est un certain manque de talent. C’est quelqu’un qui n’arrive pas à faire ce qu’il veut faire sans faire souffrir, sans plier le modèle pour qu’il corresponde au tableau. Il est difficile d’être un modèle de nu, j’ai étudié le dessin de nu sur modèle vivant et j’ai été très impressionné. Ce sont des athlètes, des gens extrêmement compétents, capables de comprendre une pose et de la tenir. Le travail des modèles (la grande majorité d’entre elles sont des femmes) et le contraire d’un travail passif d’objectification.

Est-ce pour cela que vous esquissez une réflexion sur la paternité des œuvres dans lesquels interviennent des modèles ?

Benjamin de Laforcade : Si jamais une œuvre ne peut pas se constituer sans modèle, pourquoi est-ce que celui-ci ne serait pas aussi un artiste, un auteur ? Pourquoi est-ce qu’il ne signe pas les tableaux ? La question mérite d’être posée. Dans Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, il y a une très belle scène ou l’une des protagonistes pose et l’autre peint. D’une certaine façon, elles produisent un œuvre à quatre mains. À la fin du livre, j’ai essayé d’écrire une scène qui s’en inspire, et montrer que toutes les parties prenantes de la création d’une œuvre doivent en assumer la maternité ou la paternité.

Quand on parle de littérature, on oublie de dire qu’il y a une littérature publiée et une littérature qui ne l’est pas.

Benjamin de Laforcade

Sous votre plume, nous distinguons également certains milieux artistiques aux prises avec le capitalisme. La valeur d’une œuvre d’art se mesure-t-elle aujourd’hui au prix à laquelle elle est vendue lors des enchères chez Christie’s ou Sotheby’s ?

Benjamin de Laforcade : Il y a des effets de marché, de spéculation. Par contre, la valeur d’une œuvre n’est pas quelque chose dont le marché est capable de s’emparer. Je me rappelle une scène à laquelle j’ai assisté au Musée des offices à Florence, en Italie. Il y avait un parcours conseillé, très précis, mais les gens ne s’arrêtaient que devant les tableaux qui les émouvaient, sans se préoccuper des cartels. La valeur est quelque chose de purement personnel. Bien sûr, il y a des dérives dans l’art contemporain, et quelques charlatans. C’est aussi vrai en littérature. On a souvent tendance à accorder de la valeur à un livre parce qu’il s’est beaucoup vendu, qu’il a eu beaucoup de presse ou simplement parce qu’il a été publié. Quand on parle de littérature, on oublie de dire qu’il y a une littérature publiée et une littérature qui ne l’est pas. J’ai fait partie de plusieurs ateliers d’écriture où j’ai vu certaines personnes n’ayant rien publié, soit parce qu’ils n’y parviennent pas ou ne le souhaitent pas, produire des textes d’une très grande qualité.

Pourquoi avez-vous choisi d’ancrer votre récit en Allemagne ?

Benjamin de Laforcade : Ce n’est pas vraiment un choix. Avant d’écrire un roman, on constitue une histoire. Il y a des images et des personnages qui nous parviennent. Dans mon cas, c’était Berlin, une ville qui fait huit fois la taille de Paris, très impressionnante. Le personnage d’Ezra subit un choc des dimensions, à la fois quand il arrive dans la ville et quand il arrive dans l’école.

Berlin est aussi une ville qui a connu une effervescence artistique inouïe au XXe siècle…

Benjamin de Laforcade : Berlin est toujours une ville d’effervescence artistique. Pour raconter l’histoire d’une école d’art subversive, qui s’ancre pourtant dans un certain classicisme, il fallait que le récit se passe à Berlin même si j’insiste sur le fait que je ne l’ai pas « choisi ». Il y a eu à Berlin et en Allemagne de nombreux courants artistiques, tels que le Bauhaus, qui m’ont inspirés pour décrire une production et une vie en communauté. Dans Rouge nu, il y a plusieurs pages sur les familles qui habitent dans l’école, leurs enfants qui jouent… Ce sont des images qui ont existé. En même temps, c’est un environnement qui produit du secret, de l’agression, de la lascivité. Faire corps, c’est toujours dangereux. Surtout dans un espace restreint, en vase clos.

L’Allemagne est aussi une grande nation de littérature. L’une des autrices de langue allemande que j’aime beaucoup est Christa Wolf. C’est une autrice de la RDA qui a réécrit certains grands mythes fondateurs (Cassandre, Médée). C’est une autrice féministe qui propose aussi une lecture politique de l’Allemagne. Ses textes sont très exigeants, souvent ambigus. Sa réhabilitation de Médée est une entreprise noble qui permet d’enlever certaines œillères. La langue allemande est aussi celle de Goethe qui a écrit des poèmes magnifiques. En tant qu’étranger, c’est une poésie qui me permet de ressentir des émotions sans comprendre le sens de chaque mot, de chaque tournure de phrases. Il y a beaucoup de formules désuètes. Pourtant, le lire dans sa langue vous permet aussi de vous questionner sur le texte en soi, les effets que produisent la connaissance et la méconnaissance d’une langue.

Avec la poésie, j’avoue être un peu désarçonné parce qu’elle échappe à toute tentative de caractérisation.

Benjamin de Laforcade

Pour quelles raisons avez-vous choisi de publier Rouge nu sous forme de roman alors que vous semblez entretenir un attrait pour la poésie ?

Benjamin de Laforcade : Le roman est un exercice de l’empathie. Créer des personnages, c’est proposer à quelqu’un de rentrer dans des bottes qui ne lui appartiennent pas. On est en quelque sorte peuplé des personnages que l’on a lus ou que l’on a écrits. J’aime décrire des personnages terribles et les rendre aimables. Je voulais que le lecteur se sente coupable d’avoir aimé ou admiré Andreas Mauser à la fin du roman. C’est aussi un appel à la pensée complexe.

Qu’est-ce que la poésie ? Que peut-elle ?

Benjamin de Laforcade : C’est quelque chose qui est quand même difficile à décrire, y compris pour moi qui ai du mal avec la romantisation de la littérature. Avec la poésie, j’avoue être un peu désarçonné parce qu’elle échappe à toute tentative de caractérisation. C’est un genre littéraire influence énormément mon écriture : je voudrais qu’elle soit dans chaque détail et dans chaque phrase.

Votre livre est également traversé par l’histoire de l’Allemagne. De nombreux personnages semblent d’ailleurs porter les stigmates de ce passé. C’est le cas notamment du peintre Andreas Mauser et du Hausmeister qui erre dans les locaux de l’établissement…

Benjamin de Laforcade : On ne peut pas inscrire un récit dans l’Allemagne d’aujourd’hui sans évoquer les deux Allemagne. Plus qu’aucun autre pays européen, l’Allemagne est un pays d’histoires et à Berlin, l’histoire est partout. Il faut vraiment faire de son mieux pour ne pas la voir. Andreas Mauser, le personnage de mon histoire, a traversé les deux Allemagne. Il a fui vers l’ouest puis il est revenu à l’est après la chute du mur. Ça dit quelque chose de lui. On pourrait même dire que ça lui rend une certaine humanité. Il y a beaucoup d’Allemands qui ont fait cet aller et retour. L’Allemagne de l’Est et la séparation de Berlin en quatre zones d’occupation sont les sujets de mon deuxième roman. C’est une histoire qui me tient à cœur de raconter. Je me suis beaucoup documenté et j’ai hâte que le livre sorte.

Comment qualifieriez-vous votre travail littéraire ?

Benjamin de Laforcade : Ce n’est pas du tout à moi de répondre à cette question. Avec ce livre, j’avais envie de créer des personnages, une intrigue, une histoire. Je voulais mettre un monde en scène et des relations humaines complexes. Certains thèmes m’intéressent beaucoup et peuvent être abordé sous le prisme de la fiction. La fiction permet de poser certaines questions, d’en occulter d’autres, elle permet de donner sa chance à chaque personnage. On ne peut pas avoir que des héros lumineux, ça n’existe pas. Ce sont les métamorphoses qu’il faut dire des personnages. Mais je compte bien m’autoriser tout un tas d’autres choses. Je ne compte absolument pas me tenir à un certain genre, un certain style, ni à une certaine forme d’écriture.