En raison de l’exposition actuellement consacrée à son œuvre à la chapelle des Jésuites à Chaumont, le bédéiste Jeremy Perrodeau revient sur ses influences artistiques dans ce deuxième volet d’un entretien accordé à la revue Hans & Sándor. Des jeux de son enfance aux romans de sciences-fictions, du cinéma américain des années soixante-dix à la mythique série Lost des années deux mille, il convoque adroitement les œuvres qui l’ont formé en tant qu’auteur de bandes dessinées. Entretien.

Outre les peintres évoqués dans le premier volet de notre entretien, avez-vous d’autres influences artistiques ?

Jeremy Perrodeau : Il y a Yuichi Yokoyama, un auteur japonais de bandes dessinées, qui m’a vraiment marqué. J’ai découvert dans ses livres, notamment Jardins, un artiste qui cassait énormément les codes préexistants de la BD en mettant en scène des récits où l’intrigue tourne non plus autour des personnages, mais des mouvements et des transformations nouvelles. C’est une grande référence. Il y a Moebius pour le rapport à l’imaginaire, la création d’univers tout à fait fascinants. Léo est un auteur qui m’impressionne beaucoup pour les créatures assez folles et les mondes qu’il imagine. C’est vraiment le saint patron de tous les férus de sciences-fictions. Ce que j’apprécie aussi chez lui, c’est sa capacité à mettre en images l’immensité du vide dans de minuscules cases. C’est quelque chose que je trouve très impressionnant et impossible à détrôner… Pour les romans, il y a Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, Rendez-vous avec Ramade Arthur C Clarke, et Annihilation de Jeff VanderMeer, qui m’ont marqué. Ce sont des livres que j’aurais adoré imaginer et écrire.

J’ai beaucoup d’affinités avec le cinéma et les séries télévisées. Dans Isles, la grande Odyssée, il y a un hommage à Lost, l’un des premiers grands récits que j’ai vus quand j’étais adolescent. Elle m’a permis de développer un goût pour les récits mystères. Il y a beaucoup de zones d’ombre dans cette série. Il y a aussi la série de jeux vidéo, Lost : les disparus, qui m’a excessivement marquée lorsque je l’ai découvert à sa sortie.

Justement, vos personnages font penser aux LEGO. De même, leur ombre ne correspond pas toujours à leur morphologie.

Jeremy Perrodeau : La référence aux LEGO est assez juste, surtout dans le premier récit, que j’ai clairement réalisé en me disant que c’était des LEGO, que je mettais en scène… Les premières histoires que j’ai imaginées étaient avec des Lego, c’est donc une suite logique. De plus, avec les LEGO, j’ai un peu l’impression d’être un metteur en scène, qui fait évoluer ses personnages dans de petits décors, et maquettes. En ce qui concerne les ombres des personnages, je dois avouer que je ne me pose pas la question. Je n’ai pas un dessin qui se veut réaliste et ce n’est pas quelque chose que je cherche à développer. Si j’essayais de dessiner autrement, je ne serais pas autant à l’aise. C’est comme ça que je construis mes images. On parlait tout à l’heure de la perspective, vous remarquerez que mes perspectives ne sont pas « justes ». Il peut y avoir dans mes livres deux perspectives qui se mélangent, tant que ça fonctionne et que ça ne choque pas le lecteur, il n’y a pas de problème à mes yeux. De plus, le fait que les ombres des personnages ne correspondent pas à leurs silhouettes peut aussi donner lieu, chez le lecteur, à d’autres interprétations.

Pour en revenir au cinéma, appréciez-vous particulièrement une époque ?

Jeremy Perrodeau : J’aime beaucoup les films de science-fiction des années soixante-dix parce qu’ils étaient limités dans leurs moyens. La technologie des effets sociaux ne permettait pas de tout mettre en œuvre, le champ des possibilités était réduit. Les réalisateurs laissaient de la place à l’imaginaire du spectateur. Je suis plus sensible à la façon dont on imaginait le futur dans ces films que maintenant où tout est beaucoup plus digitalisé, avec une sorte d’aseptisation visuelle : tout se ressemble. De plus, dans les récits de l’époque, il y avait souvent un rapport à l’exploration, qui était plus pacifique, plus scientifique. Les extraterrestres n’étaient pas forcément considérés comme une menace, ni des ennemis.

Comment appliquez-vous la couleur ?

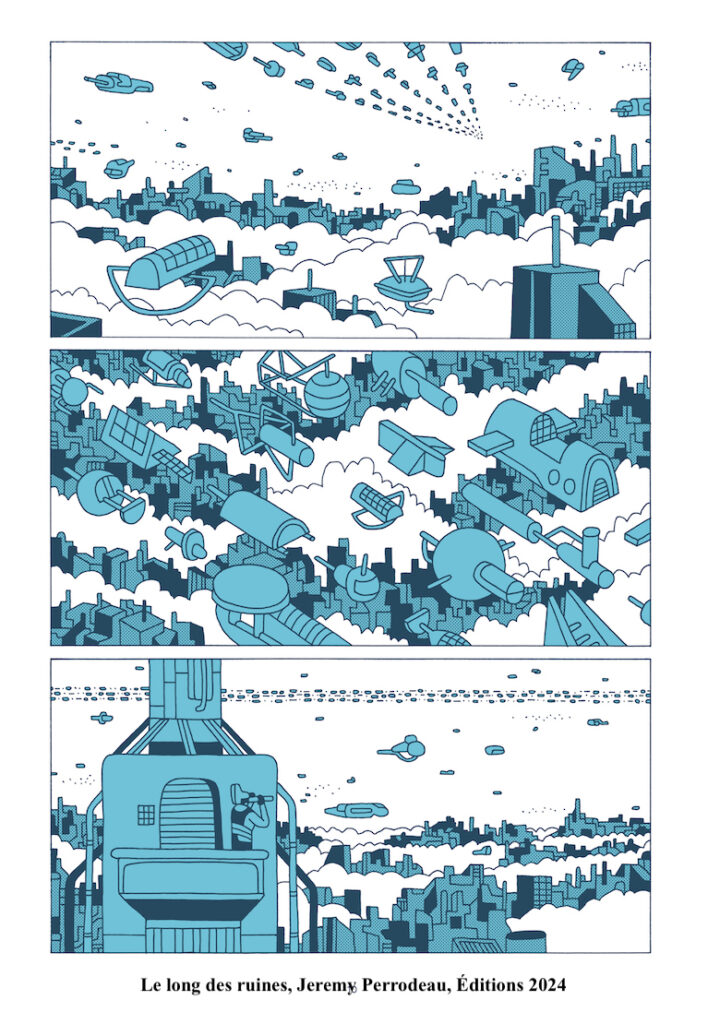

Jeremy Perrodeau : J’applique numériquement la couleur. Je travaille mes planches sur un papier d’à peu près la même taille que le format du livre. Ensuite, je le scanne pour faire la mise en couleur. Pour le long des ruines, la trame et la couleur sont appliquées numériquement par aplats sur Photoshop. Cela me permet de faire des allers-retours si besoin. Une chose que je ne pourrais pas faire si je faisais de la couleur sur papier. Le numérique permet le droit à l’erreur et d’avancer rapidement.

Lire aussi : Jeremy Perrodeau, l’artisan de la bande dessinée franco-belge

Votre œuvre se caractérise également par un refus de la couleur réaliste au profit d’une palette irisée et symbolique.

Jeremy Perrodeau : J’aime bien travailler sous contrainte parce que c’est comme ça que j’avance. Si j’ai l’embarras du choix, ce sera beaucoup plus long : s’imposer une palette de couleurs restreintes permet de ne pas s’interroger sur le choix des couleurs à chaque page, ce qui est un gagne temps non-négligeable. Ça me permet aussi d’utiliser le blanc comme une sorte de couleur à part entière pour créer un rythme visuel. De même, ça favorise la lisibilité du dessin. Mettre trop de couleurs complexifie énormément une image. Si c’est une illustration, ça passe, mais dans une page entière avec un gaufrier rempli, la page risque d’être très dense visuellement. Ce qui peut desservir le dessin. Comme vous l’avez souligné, j’aime également utiliser la couleur pour dessiner le récit, structurer l’image avec simplement un ou deux aplats.

Qu’est-ce qui détermine le choix du lettrage dans vos ouvrages ?

Jeremy Perrodeau : Dans Isles, la grande odyssée, il n’y a pas de rapport au lettrage puisqu’il s’agit d’un texte muet. Dans Crépuscules, le lettrage a été fait manuellement en lettres capitales. C’est ce qui me paraissait le plus logique et le plus cohérent avec mon trait, même si c’était très long et fastidieux. Pour Le long des ruines, mon éditeur et moi avons sollicité une créatrice de caractère typographique qui m’a produit une forme numérique tirée de mon écriture manuscrite. Ce qui me permet directement de rentrer le texte en le tapant. C’est un gain de temps considérable, surtout pour les corrections, et les traductions des albums. Ça permet aussi d’avoir une cohérence typographique entre les éditions. C’est un outil formidable, avec un système de variations de lettres pour ne pas donner l’impression que c’est une typographie numérique.

Des projets en perspective ?

Jeremy Perrodeau : Je travaille sur une nouvelle bande dessinée dont la sortie est prévue pour la rentrée 2023. Contrairement à mes précédents livres, celui-ci est presque un récit de non-exploration puisque le protagoniste est contraint de rester à un seul endroit. C’est aussi un récit autour de plusieurs sujets : comment nous est racontée une histoire ? Comment cette histoire qui nous est racontée structure notre manière de voir les choses et notre rapport avec les autres ? C’est un travail plus dense que les précédents, mais comme à chaque fois, je trouve stimulant le fait d’avoir des défis à la fois sur le plan narratif, le dessin et la mise en couleur.