Après plusieurs années de publications et d’expérimentations artistiques, notamment à plusieurs mains, le bédéiste JeanLouis Tripp publie un ouvrage sur la mort accidentelle de son petit frère dans les années soixante-dix. Bouleversant du fait du récit, le livre nous subjugue également grâce à l’esthétique baroque de l’auteur et aux modes de narration empruntés au conte et au cinéma. Entretien avec un artiste complet, pour qui chaque livre est propice à de nouvelles expérimentations formelles.

Qu’est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans l’écriture et l’illustration de bandes dessinées ?

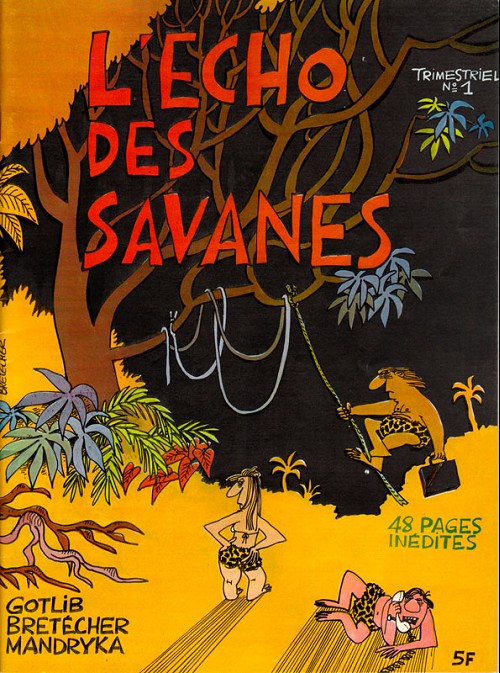

JeanLouis Tripp : Ça s’est décidé assez rapidement puisque dès l’âge de sept ans, je lisais de la bande dessinée. Je lisais Vaillant, le journal le plus captivant du moment, devenu Vaillant, le journal de Pif puis Pif Gadget. Régulièrement, mon père m’achetait aussi les classiques de l’époque (Astérix, Lucky Luke…). À quinze ans, j’ai rencontré dans le lycée où j’étais, d’autres jeunes de mon âge qui faisaient de la bande dessinée et voulaient tous travailler en tant qu’auteurs. C’est à la même période qu’a été créé L’Écho des savanes par Claire Bretécher, Marcel Gotlib et Nikita Mandryka. C’était un moment très important pour la bande dessinée franco-belge qui commençait sa mutation, allait vers quelque chose de plus adulte. Ça m’avait beaucoup intéressé. Alors dès l’âge de seize ans, j’ai dit que je deviendrais auteur de bandes dessinées. J’ai eu la chance que ça marche assez rapidement. J’avais dix-neuf ans quand j’ai commencé à publier dans Métal Hurlant.

À l’époque, le seul format qui existait, c’était le format des 46 pages en couleurs. Il y avait entre 8 et 12 cases par page et dans chaque page, il fallait qu’il y ait des décors, des personnages. Moi, j’essayais de dessiner avec une ambition graphique qui était impossible. Pour vivre, il fallait également sortir un album par an. Ça m’a conduit à un burn-out en 1999. Après une dizaine d’albums, j’ai décidé d’arrêter de faire de la bande dessinée pour me consacrer à d’autres activités artistiques telles que la peinture et la sculpture. C’était une période vraiment différente. J’étais dans mon coin et je ne lisais plus de bandes dessinées. C’est quelques années plus tard lorsque j’ai commencé à en lire et à m’intéresser aux différentes actualités sur le métier que j’ai découvert L’Association, qui publiait des romans graphiques avec une esthétique différente, ambitieuse. Ça m’a beaucoup intéressé puisque c’était ce que j’avais envie de faire dès mes débuts. Ça a entraîné une réflexion et petit à petit un retour à la bande dessinée en 2001.

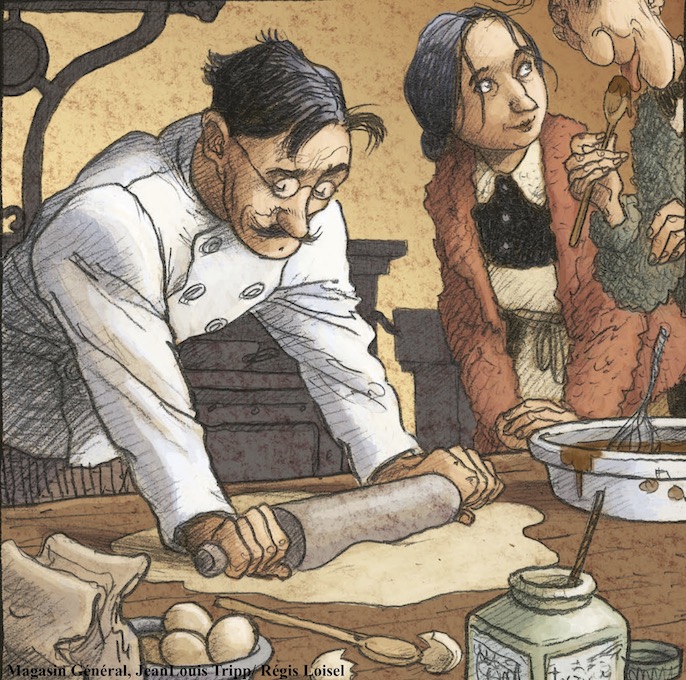

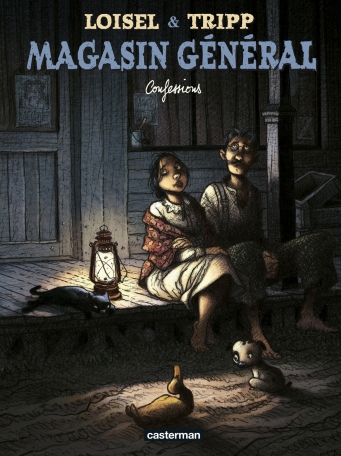

La série (Magasin général) que j’ai réalisé avec Régis Loisel parle des gens, de la manière dont ils interagissent entre eux. C’est aussi une série féministe qui raconte l’évolution d’une femme dans les années vingt.

JeanLouis Tripp

En plusieurs décennies de carrière, vous avez exploré maints genres et sujets différents. Pourquoi ?

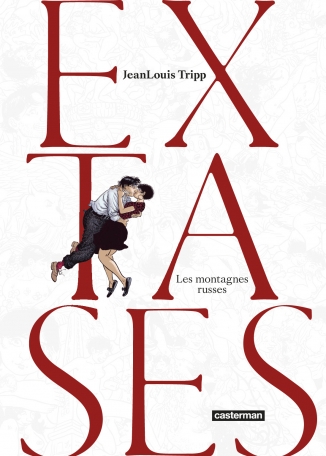

JeanLouis Tripp : Pendant très longtemps, j’ai fait de la fiction. C’étaient des livres qui parlaient souvent de politique et des grands sujets internationaux de l’époque. C’était ce qui m’intéressait. J’ai consacré chaque livre de la série Une aventure de Jacques Gallard à un sujet politique (l’union soviétique de la Perestroïka, le racisme en France, l’Apartheid). Quand je suis revenu à la bande dessinée après ma période de pause, j’ai commencé à m’intéresser à l’intime, aux gens. La série (Magasin général) que j’ai réalisé avec Régis Loisel parle des gens, de la manière dont ils interagissent entre eux. C’est aussi une série féministe qui raconte l’évolution d’une femme dans les années vingt. Ensuite, je suis passée à l’autobiographie : un travail qui explore par différents points d’entrée ce qui nous construit en tant qu’être humain. Il y a eu les deux tomes d’Extases sur la sexualité, puis Le Petit frère qui porte sur le rapport à la mort et au deuil.

Justement, Magasin général et Extases parlent de l’intime à travers une galerie de personnages qui tentent entre autres de se déprendre des préceptes moraux et religieux sur la sexualité et la vie de couple. Est-ce un ouvrage politique ?

JeanLouis Tripp : Oui, tout à fait. Il y a une dimension très anarchisante dans Magasin général puisque, à la mort du maire, les habitants du village décident de ne plus élire de nouveau maire, de vivre sans autorité particulière. Dans Extases, il y a clairement une dimension politique. Parler de sexualité ou du corps, c’est parler de politique. Le corps a toujours été un enjeu de contrôle. Les grandes luttes de libération sont toujours passées en premier par la libération du corps. Toutes les luttes sociales replacent le corps au cœur du débat, tous parlent de la réappropriation du corps. C’est notamment le cas des grandes luttes ouvrières, des luttes pour l’abolition de l’esclavage, ou récemment des luttes féministes pour le droit à la contraception et à l’avortement…

Le corps est quelque chose qui m’intéresse beaucoup. Quand je faisais de la sculpture, je faisais souvent des corps. Nous vivons en France sous l’influence de la pensée de Descartes qui a dissocié le corps de l’esprit. C’est comme si on ne pensait que par le cerveau, sauf que celui-ci fait partie du corps. On sait heureusement aujourd’hui que les émotions passent aussi par le corps. C’est quelque chose d’établi : l’être humain somatise. Il va fixer dans son corps des douleurs qui sont aussi mentales. Je pense que la théorie de Descartes est une erreur fondamentale. Au Québec, il y a moins cette dissociation entre la pensée intellectuelle et le corps. J’essaie toujours à travers le corps de rendre compte des émotions de mes personnages.

Votre carrière est parsemée de collaborations avec différents auteurs, dont Barcello et Régis Loisel. Comment travaille-t-on à plusieurs sur un livre de bande dessinée ?

JeanLouis Tripp : J’ai travaillé avec Barcello sur plusieurs livres (Dinghys dinghys en 1984, L’Autre Idiot en 1985, Soviet zig zag en 1986…). Je dessinais et co-écrivais les scénarios avec lui. Avec Régis, nous étions dans une collaboration à 50 % puisque nous élaborions le scénario et dessinions ensemble. Le point d’entrée de cette collaboration est qu’on travaillait dans le même bureau au Québec au moment où il finalisait le dernier tome de Peter Pan. Je travaillais sur Paroles d’anges et dispensais aussi des cours à l’université du Québec. Je me suis rendu compte que Régis n’aimait pas finir ses pages alors que moi, je n’aimais pas les commencer. Un jour, je lui ai dit qu’il faudrait qu’on fasse un projet ensemble puis la collaboration est née. Nous écrivions le scénario à deux, puis il commençait les dessins que moi, je finissais. C’était carrément une symbiose comme dans le monde animal. Nous avons travaillé avec une incroyable facilité pendant dix ans ensemble sans qu’il n’y ait de conflits. C’est aussi lié au fait que nous sommes amis.

Ce sont des collaborations qui s’étendent souvent à plusieurs albums. Quelle est la spécificité d’une série par rapport à un album ?

JeanLouis Tripp : Quand je faisais la série Une aventure de Jacques Gallard ou même ceux que j’ai faits avec Barcello, c’étaient toujours des one shot avec un personnage récurrent. Chaque histoire se lisait à part à l’exception de Zoulou Blues et Afrikaans Bazaar qu’on pourrait aussi lire indépendamment si on le souhaite. Magasin général est complètement différent. C’est un grand roman graphique, une seule histoire qui se développe sur neuf épisodes. C’est comme une série diffusée à la télé. Si on prend le quatrième tome sans avoir lu ceux d’avant, on ne comprendra rien à l’histoire. On ne savait d’ailleurs pas le nombre de tomes qu’on allait sortir pour cette histoire. On a raconté l’histoire jusqu’à ce qu’elle se termine sans trop se poser de questions. C’est pareil avec ce que je fais maintenant. Puisque les bouquins sont autobiographiques, je ne sais jamais le nombre de pages qu’ils feront. C’est ce qui est aussi formidable dans l’édition actuelle de la bande dessinée, on n’a plus la fameuse contrainte des 46 pages en couleurs. Ça nous laisse la possibilité de faire des livres avec un nombre indéterminé de pages comme s’il s’agissait de romans.

Il y a une dimension sociologique très importante dans le polar que je trouve formidable. On apprend plein de choses sur des pays qu’on ne connaît pas. On est immergé dans des codes et dans des références…

JeanLouis Tripp

Que ce soit dans Magasin Général où nous voyons les personnages lire des romans (Le Loup des mers, Robinson Crusoé, Mary Chapdelaine…) ou dans Extases où vous convoquez souvent des références mythologiques, la littérature est très présente dans votre œuvre. Pourquoi ?

JeanLouis Tripp : Je ne suis pas un énorme lecteur parce que je lis lentement pour pouvoir être absorbé par mes lectures, mais il est vrai que je me suis nourri de littérature depuis ma préadolescence, en lisant tous les classiques de la littérature pour ados de l’époque (Robinson Crusoé, les livres de Jack London…). À l’âge adulte, je suis passé à la littérature américaine dont la narration me plaît énormément. L’aspect psychologique n’est jamais dissocié de l’histoire. Au contraire, c’est à l’intérieur de l’histoire qu’on va comprendre les personnages. On n’est pas dans l’auto-analyse, ni dans le nombrilisme permanent et fatigant qu’on retrouve dans la littérature française. Je suis aussi un grand lecteur de polar. Il y a une dimension sociologique très importante dans le polar que je trouve formidable. On apprend plein de choses sur des pays qu’on ne connaît pas. On est immergé dans des codes et dans des références. C’est une bonne manière de visiter un pays non pas d’un point de vue touristique, mais de l’intérieur… Je suis un très grand fan d’Emmanuel Carrère. Je trouve extraordinaire la manière qu’il a de mêler l’histoire avec sa vraie vie. Toute proportion gardée, je me sens assez proche de lui dans ma démarche autobiographique. Enfin, il y a Catherine Millet. J’avais été sidéré par la façon dont elle assumait sa vie sexuelle. Pour écrire le livre qu’elle a écrit, il faut être extrêmement tranquille avec ce qu’on raconte et ne pas avoir une vision honteuse de soi-même. Ce que j’ai trouvé extraordinaire dans La Vie sexuelle de Catherine M, c’est qu’il s’agit d’un livre écrit par une grande intellectuelle. C’est la directrice d’Artpress, une revue qui a été pendant longtemps une référence internationale dans le monde de l’art contemporain. C’est quelqu’un qui fait partie de l’intelligentsia parisienne et qui n’était pas attaquable. On ne pouvait pas dire qu’elle se faisait manipuler ou qu’elle était en manque d’estime. Si c’était une femme de ménage ou un travailleur de l’administration, son lectorat, notamment masculin, aurait dit d’elle qu’elle se vautre dans la frange, or Catherine Millet est un symbole de réussite professionnelle. Ça a donné une force incroyable à son récit qui m’a énormément marqué. Lorsque j’ai commencé à travailler sur Extases, ça m’a amené à dire qu’en tant qu’être sexué, on a tous des fantasmes et des désirs. Ça fait partie de notre fonctionnement, or le problème est que tous les tabous d’origine religieuse, politique, sexuelle, qui nous sont imposés font que l’on a souvent honte de nos fantasmes et de nos désirs.

Dans Mourir de dire : La honte, Boris Cyrulnik explique que la honte est la seule émotion qui nous vient de l’extérieur. Les enfants n’ont pas honte. Ils se baladent les fesses à l’air, ils jouent avec leurs sexes. Ils commencent à se dire que ce n’est pas bien de faire ceci ou cela parce qu’on leur dit que ce n’est pas bien. C’est ça qui fait naître le sentiment de honte. Parler librement de sexualité ne peut réellement se faire que quand on n’en a pas honte, qu’on assume clairement le fait d’en parler comme on parle d’autres sujets. J’ai commencé à faire Extases au moment où j’ai compris que je pouvais parler de ma vie sexuelle et l’assumer complètement. C’est une réflexion que j’ai menée avant de commencer. Le fait d’avoir fait le bouquin m’a énormément fait avancer là-dessus. Catherine Millet a eu un grand rôle tout comme Le journal de Fabrice Neaud.

En ce qui concerne la mythologie grecque, je pense que dès qu’on essaie de parler de ce qu’est l’être humain, on se heurte constamment aux récits mythologiques parce que c’est de ça dont ils parlent à travers les dieux. Dans Extases, je parle du mythe de l’androgyne à un moment. C’est évident que c’est une manière de parler de l’humain. Je montre aussi dans le livre le dessin de Matisse représentant Icare que je me suis tatoué à la naissance de mon premier fils. La littérature est très importante dans mon travail et dans mon parcours.

Quid de la peinture, notamment baroque dont vous utilisez certains codes pour travailler l’esthétique de vos livres ?

JeanLouis Tripp : Je me suis nourri de plein de choses. Que ce soit de cinéma, de peinture ou d’images venant de différents horizons. C’est évident que tout ce qu’on absorbe dans le domaine artistique finit par se mélanger à notre travail sans qu’on en ait conscience. Quand j’étais enfant mon peintre préféré, c’était Van Gogh. J’avais plusieurs reproductions de ses tableaux dans ma chambre. Il y a dans sa peinture une vibration qui me touche. J’ai habité pendant neuf ans à Auvers-sur-Oise. Je n’étais pas très loin du champ de blé aux corbeaux, ni de la rue en face de l’église où il a peint ses 90 toiles. Je vivais donc en quelque sorte au milieu de ses œuvres. J’ai moi-même dessiné des choses qu’il avait peintes. C’est un peintre très important pour moi. Chez les peintres récents, il y a Basquiat qui m’a beaucoup marqué. Il y a aussi eu Dali et Picasso dont j’aime beaucoup Les Deux femmes courant sur la plage. Chez les classiques, il y a Rembrandt, Georges De Latour, Caillebotte et Toulouse-Lautrec.

C’est à partir de Paroles d’anges que j’ai commencé à travailler sur les ombres et la lumière. L’album est dessiné au crayon, et les ombres sont directement faites à l’estompe. C’est cette technique qui a donné lieu à l’esthétique de Magasin général. Ça vient effectivement de mon expérience de peintre parce que, avant, je ne dessinais pas comme ça. Ensuite, je n’ai jamais pu arrêter. C’est un truc fondamental pour moi. Quand je dessine au trait, il me manque toujours quelque chose. Il me manque l’ambiance. Ça peut se faire en couleur, mais j’ai une inclination pour le noir et blanc qui rend mieux compte de l’atmosphère et des émotions.

Outre la littérature et la peinture, l’image photographique est très présente dans votre œuvre, notamment dans Magasin Général. Quel en est le sens ?

JeanLouis Tripp : Dans Magasin Général, le prétexte est que, après avoir eu un appareil photo comme cadeau, Jacinthe se retrouve progressivement à prendre des photos. On a décidé d’introduire ces photos dans le récit pour prolonger l’histoire au-delà de la fin dans le dernier volet de la série. La photographie joue également un rôle essentiel dans la documentation, et ce, depuis mes débuts puisque, il n’y avait pas encore Internet pour chercher une image ou vérifier une information. Quand j’ai fait Zoulous Blues, je ne savais pas ce qu’étaient les Zoulous. Je n’avais aucune image ni représentation précises sur eux. À l’époque, je me rappelle avoir eu du mal à trouver un bouquin. Le seul que j’ai trouvé s’appelait Scene of Zulu. Ça a été ma mine de documentation. C’était comme ça que je procédais. Quand j’ai fait Soviet zig zag et Afrikaans Bazaar, je n’étais pas allé en union soviétique ni en Afrique du Sud, mais j’ai travaillé avec beaucoup de documentations. J’ai aussi eu des conseillers historiques. Par exemple, pour African Bazaar, j’ai travaillé avec Georges Lory qui avait fait ses études en Afrique du Sud. Il était le traducteur de Breyten Breytenbach et avait été conseiller culturel à l’ambassade de France en Afrique du Sud. Il était de source et d’expertise fiables. Pour Le Petit-frère, comme j’étais au Canada et que le récit se passait en France, je rentrais l’adresse des lieux sur Google Maps, cliquais sur les images puis faisais une capture d’écran pour mieux dessiner les décors. Pour les personnages, je fais comme tous les dessinateurs maintenant, je me prends en photo dans une position puis dessine ensuite. La photo est extrêmement importante dans mon travail.

La série permet de creuser davantage les personnages et leurs interactions. Magasin général a été influencé par Six Feet Under que j’avais regardé avec Régis Loisel avant de commencer le travail.

JeanLouis Tripp

Qu’en est-il du cinéma ?

JeanLouis Tripp : J’ai toujours été cinéphile et davantage sériephile maintenant. La série permet de creuser davantage les personnages et leurs interactions. Magasin général a été influencé par Six Feet Under que j’avais regardé avec Régis Loisel avant de commencer le travail. C’est l’une des premières séries de télévision dans lesquelles il ne se passe pas grand-chose. Nous suivons simplement l’évolution d’une famille avec des personnages bien conçus et définis. Ça nous a influencés pour notre série puisque l’on suit également l’évolution d’un village où il ne se passe pas grand-chose. C’est dans mes trois derniers livres que j’ai eu l’impression de me servir davantage de tous les codes de la BD, même s’il y a des choses qui viennent encore du cinéma.

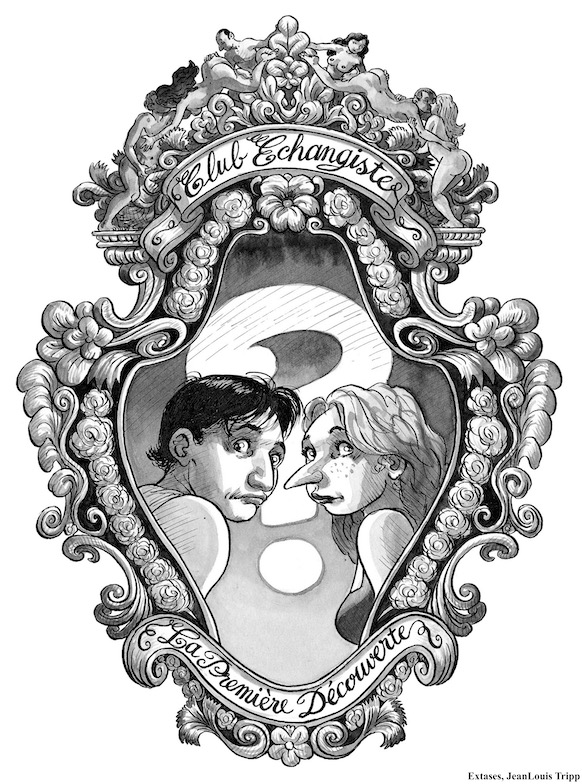

Dans la Graine et le mulet d’Abdellatif Kechiche, il y a une scène extrêmement longue dans laquelle les protagonistes sont sur un bateau à Sète. Ils doivent manger un couscous or la semoule du couscous est perdue. Pendant ce temps, ils attendent. C’est une scène absolument interminable. Lorsque, j’ai vu le film, j’ai failli sortir de la salle. Ce n’est qu’à postériori que j’ai compris la démarche du réalisateur. Il avait réussi à nous mettre dans le même état d’attente fébrile que les protagonistes avec leurs questions : « Est-ce que ça va arriver ? Qu’est-ce que je fais ? Est-ce que j’attends ? Est-ce que je m’en vais ? ». J’ai réalisé des scènes similaires dans mes livres. Je me suis dit que c’était ce qu’il fallait faire pour mettre le lecteur dans le même état émotionnel que les personnages. À la fin du tome 2 d’Extases, il y a une scène de 70 pages dans lesquelles j’essaie d’emmener le lecteur avec moi dans un club échangiste, lors de ma première visite. Je voulais partager avec lui cette espèce de sensation un peu moite, dans la pénombre avec les corps. Ce sont des doubles pages sans bords de pages. Dans Le petit frère, j’ai eu le même processus lors de la scène de la veillée funèbre. Le cercueil était resté trois jours dans le salon de mon oncle. Ça m’avait paru extrêmement long. J’étais dans une espèce d’état cotonneux avec des gens qui riaient, et d’autres qui sortaient, de jour comme de nuit. Dans cette scène, il y a souvent des cases où il n’y a pas de textes du tout. Tout est silencieux.

Les deux volumes d’Extases et Le Petit-frère montrent aussi l’évolution de votre trait vers une esthétique beaucoup plus baroque et innervée…

JeanLouis Tripp : Oui, carrément. Je pense que j’ai commencé à être graphiquement cohérent et à ne plus me poser de questions sur le dessin quand j’ai commencé à travailler sur Extases. Jusque-là, je me voyais comme un dessinateur laborieux qui voulait se servir du dessin pour raconter une histoire, mais jamais comme un très bon dessinateur. Car au fond, ce qui m’intéresse, ce n’est pas tant le dessin, mais le fait de raconter une histoire… Je suis passé par de multiples influences pour mon dessin. Au tout début, c’était Moebius qui était ma principale influence. Ensuite, je suis passé sous l’influence du dessinateur suisse Ceppi, puis à la ligne claire qui est un ensemble de codes graphique défini. J’avais juste à rentrer dans ce cadre défini pour raconter mes histoires. Dans la série Les aventures de Jacques Galland, j’ai fait deux albums qui sont très lignes claires (Dinghys dinghys, Soviet zig zag). Pour Zoulou Blues et Afrikaans Bazaar, je suis allé vers une espèce de dessin semi-réaliste.

Durant ma longue pause de douze ans, j’ai tordu mon dessin dans tous les sens pour faire de la peinture, puis de la sculpture. J’ai essayé de casser toutes mes habitudes graphiques. Quand je suis revenu à la bande dessinée avec Le Nouveau Jean-Claude, c’était une autre influence graphique. Ensuite, ça a encore évolué pour être ce qu’il est aujourd’hui. Je ne me pose plus de questions sur la façon dont je dessine. J’ai un dessin qui est beaucoup plus lâché, détendu. Ce qui m’intéresse désormais, c’est de trouver le recours le plus pertinent pour partager l’émotion que je veux partager aux lecteurs. Ça ne passe pas uniquement par le dessin, mais aussi par la mise en page, le rapport au texte…

Ces évolutions sont aussi scénaristiques. Dans Extases, vous passez vers le milieu du livre d’une narration à la troisième personne à une narration à la première personne. Dans Le Petit frère, vous interrompez le fil du récit pour des échanges avec votre mère qui devient aussi momentanément une narratrice du livre. Comment expliquez-vous ces choix narratifs ?

JeanLouis Tripp : Dans Extases, c’est la partie sur l’enfance qui est à la troisième personne. Étant donné la nature du sujet, je voulais qu’elle soit lointaine et qu’elle n’évoque pas la sexualité. J’ai basculé à la première personne « je » à partir du moment où l’on passe à l’adolescence et aux premiers émois sexuels. Pour Le Petit frère, il y avait des choses dont je ne me souvenais pas. Soit parce que je n’étais pas directement présent à ce moment-là, soit parce que j’avais oublié ou soit parce que j’avais besoin de confronter mes souvenirs avec ceux de ma mère. C’est pourquoi je la fais rentrer dans le récit et rends compte de ce qu’elle me dit en direct. Ce sont ces souvenirs qui me permettent de combler les zones d’ombre dans le livre.

Pourquoi avez-vous attendu plusieurs décennies avant d’écrire et publier ce livre ?

JeanLouis Tripp : Je n’ai pas mis plusieurs décennies parce que ca n’a jamais été une question pour moi. Je l’ai fait quand j’ai eu l’idée de le faire.

Votre ouvrage se clôt par un voyage sur les lieux de l’accident avec votre frère et votre sœur. Un voyage dont vous profitez pour mettre en couleurs les dernières pages du livre. Quel en est le sens ?

JeanLouis Tripp : C’est une couleur classique. Une couleur qui n’est pas très signifiante. Dans la scène où je parle de la mort de mon frère, la couleur a un sens particulier. Dans celle-ci, non. Elle symbolise simplement le retour au présent.

Le cinéma et la littérature ont des appareils critiques élaborés, argumentés, anciens. Lorsque des auteurs de roman ou d’essai sortent des livres, ils vont avoir une place dans les grands médias. Ce qui est rarement le cas pour la bande dessinée.

JeanLouis Tripp

La bande dessinée est-elle de la littérature ?

JeanLouis Tripp : Pour moi, oui. D’ailleurs, j’essaie de ne plus parler d’album, mais de livre même si ça m’échappe souvent. Je ne fais plus d’albums, mais des livres. C’est la création de L’Écho des savanes en 1972 qui m’a donné envie de faire de la bande dessinée. Gotlib, l’un des membres fondateurs, a écrit des récits avec une très forte dimension psychanalytique. Je pense que j’ai toujours eu envie de m’inscrire dans cette lignée en fonction des époques et des moyens mis à disposition. En tant que lecteur, je lis des romans tout comme des bandes dessinées. Mon souhait serait de voir des gens qui ne lisent pas de la bande dessinée lire nos livres. Il y a quelques auteurs qui sont parvenus à traverser ce plafond de verre. C’est un peu mon cas, mais j’aimerais que ça le soit davantage. J’aimerais être lu par des gens qui ne lisent pas du tout de bande dessinée. Au-delà de cette ambition, j’ai mis en pratique une théorie : je ne fais plus de dessins en dédicaces. Je pense que dessiner durant les dédicaces pose un vrai problème dans la reconnaissance de la bande dessinée en tant que littérature et art légitime. On ne demanderait jamais à un auteur de romans ou d’essais d’écrire un paragraphe durant les dédicaces ou les festivals. Nous, on nous demande de faire un dessin. Ça nous ramène à un talent de société or ce n’est pas notre boulot. Je ne dessine d’ailleurs pas tant que ça en dehors des bouquins. Je dessine parce que c’est mon moyen d’expression. Dessiner en dehors de ce cadre ne me plaît pas.

Il y a beaucoup de choses à revoir, notamment l’appareil critique qui est très faible. Certes, il y a des critiques excellents, mais ça reste relativement marginal. Le cinéma et la littérature ont des appareils critiques élaborés, argumentés, anciens. Lorsque des auteurs de roman ou d’essai sortent des livres, ils vont avoir une place dans les grands médias. Ce qui est rarement le cas pour la bande dessinée. Les rares auteurs qui y parviennent sont ceux qui passent derrière la caméra et brisent un plafond de verre. Le problème est aussi lié au fait que la bande dessinée a toujours cette image de truc pour enfants, pas sérieux qui lui colle encore souvent à la peau. Je m’efforce personnellement de faire des livres qui essaient de sortir de ce cadre-là.

J’essaie d’être précis et subtil. D’aborder des émotions sans verser dans le pathos, ni dans la caricature.

JeanLouis Tripp

Comment qualifieriez-vous votre travail littéraire ?

JeanLouis Tripp : C’est difficile de s’auto-qualifier, mais si je dois définir mon travail, je dirais que j’essaie d’être précis et subtil. D’aborder des émotions sans verser dans le pathos, ni dans la caricature. Dans Extases, mon défi était d’aborder frontalement la sexualité en montrant des choses qu’on ne nous montre pas normalement en images, mais qu’on voit dans la vraie vie quand on est avec quelqu’un dans une relation intime. Les seules images qu’on voit viennent du porno où on nous montre des images dissociées comme je l’expliquais tout à l’heure en me référant à Descartes. Moi, j’essaie de recoller les morceaux, puis de faire en sorte qu’en lisant mon récit, qu’on ne se dise pas que c’est du porno ou alors avant de commencer à le lire. Certes, c’est frontal, mais ce n’est pas du porno. Il y a une véritable réflexion derrière. J’essaie d’être précis, subtil, de toujours mettre les choses dans un contexte, d’amener chaque scène de façon à ce qu’elle soit évidente et cohérente.

Des projets en cours ?

JeanLouis Tripp : Je travaille en ce moment sur plusieurs scénarios, notamment un triptyque qui se déroule dans les années soixante-sept et soixante-huit dans un petit village près de la Garonne. C’est un lieu qui ressemble beaucoup au village dans lequel j’ai passé mon enfance. Le triptyque parlera de mai soixante-huit dans les petits villages à travers le rugby. C’est une espèce de fresque qui s’inscrit dans l’esprit de Magasin Général. Je compte également poursuivre mon travail autobiographique dans un nouveau livre qui parlera de l’enfance et de la figure de père. Comme je travaille sans scénario, je ne sais pas le temps que prendra la création du livre, ni le nombre de pages qu’il contiendra.