Après plusieurs années de publication dans la bande dessinée alternative et le fanzine, la bédéiste Léa Murawiec signe un premier ouvrage influencé par l’esthétique manga et nourri de réflexions philosophiques sur les effets de la célébrité et le besoin accru d’être regardé pour exister dans nos sociétés. À la fois énigmatique et captivant, le livre révèle le trait singulier et foisonnant d’une jeune autrice talentueuse. Entretien.

Qu’est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans l’écriture et l’illustration de bandes dessinées ?

Léa Murawiec : Je fais de la bande dessinée depuis mes sept ans. J’avais un peu arrêté au lycée puisque je m’interrogeais sérieusement sur mon orientation professionnelle. J’y suis revenue petit à petit en commençant mes études à l’école Estienne. J’avais dix-huit ans, mais je n’étais toujours pas sûre d’en faire mon métier. C’est surtout grâce à mon travail d’éditrice chez Flutiste, une revue où j’ai commencé à publier durant mes études, que j’ai eu envie de me lancer.

À travers le portrait de Manel Naher, Le Grand Vide esquisse une réflexion sur les effets de la surexposition et le besoin accru d’être regardé pour exister dans nos sociétés. Quelle est la genèse de ce livre ?

Léa Murawiec : J’ai eu l’idée de cette bande dessinée durant la lecture du livre (Essais sur l’histoire de la mort en Occident : du Moyen Âge à nos jours) de Philippe Ariès. J’ai trouvé intéressant de montrer à quel point les rites mortuaires en Occident et particulièrement en France avaient beaucoup évolué. Je voulais faire une sorte de création contemporaine qui parlerait de l’image post-mortem, des traces qu’on laissait de notre passage sur terre. Au fur et à mesure que j’essayais de développer cette idée, elle s’est un peu mélangée à mes propres craintes et angoisses de jeune autrice inquiète de ne pas arriver à vivre de son travail et à toucher un public. Ensuite, il y a eu d’autres interrogations sur les compromis qu’on était prêt à faire pour gagner un confort de vie, vivre en société, s’adapter à la pression sociale notamment lorsqu’on est jeunes et qu’on souhaite se faire apprécier par des amis.

Je voulais aussi développer une réflexion sur l’injonction qu’ont beaucoup d’artistes à faire leur propre communication sur les réseaux sociaux, auprès des éditeurs et la façon dont ils montrent une image d’eux-mêmes qui peut être fidèle ou non à la réalité.

Le livre montre également les effets néfastes de la célébrité…

Léa Murawiec : Oui, parce que j’avais envie de mettre en difficulté un personnage fictif pour voir quels seraient ses choix face à l’adversité et par ricochet montrer la façon dont on pouvait réagir quand on a un plan de vie un peu établi, un projet pour le futur et qu’apparaissent des épreuves, des difficultés qui remettent en question la solidité du projet. C’est comme ça que j’ai conçu mon personnage.

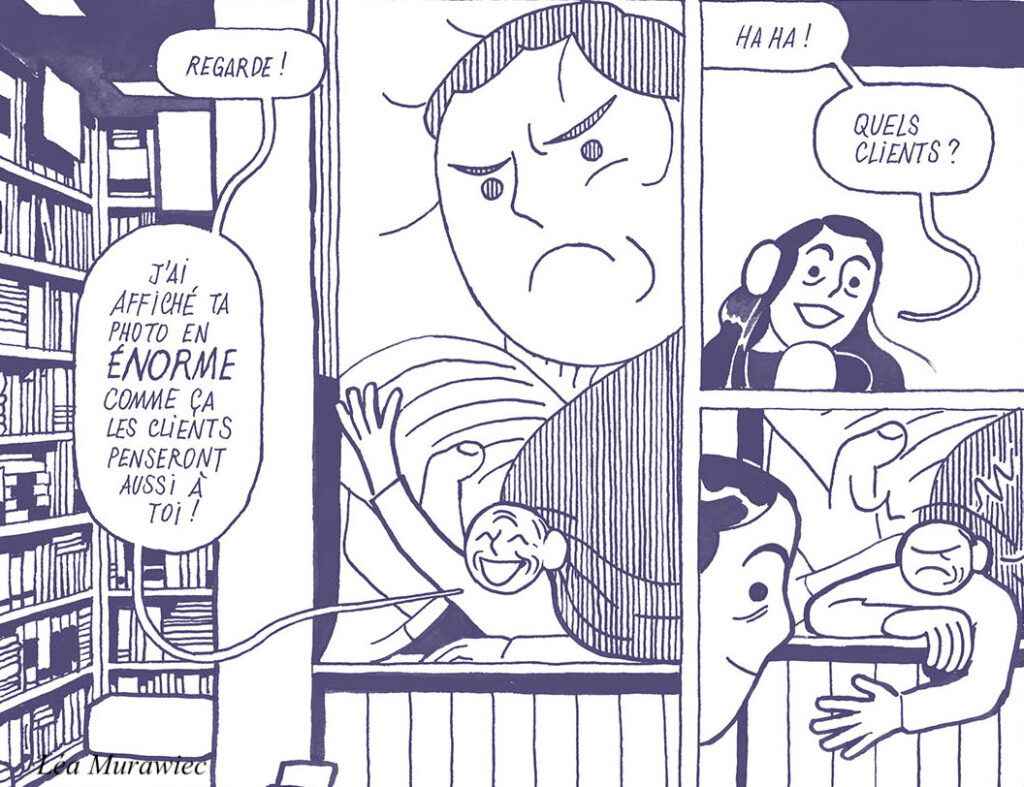

Outre les réflexions déployées tout au long du livre, la grande singularité du Grand Vide se situe dans votre dessin influencé par « l’esthétique manga »…

Léa Murawiec : Je pense que je ne l’ai pas fait consciemment. J’ai lu beaucoup de mangas quand j’étais adolescente et je continue d’en lire aujourd’hui. Comme à côté, je faisais de la bande dessinée, je recopiais un peu ce que je lisais, je faisais un dessin influencé par le manga. C’est quelque chose qui est resté dans mon dessin. Ce sont les autres qui ont attiré mon attention sur le fait qu’il y avait encore l’influence du manga dans mon dessin alors que je pensais le contraire.

Qu’est-ce qui vous plaît dans le manga ?

Léa Murawiec : Ce qui me plaît dans le manga, c’est le côté très dynamique, très émotionnel qu’on retrouve un peu moins dans la bande dessinée dite franco-belge ou occidentale. Dans le manga, on est davantage proche de l’émotion des personnages même quand c’est une histoire très énergique avec des enjeux interplanétaires. Je trouve bien aussi le fait que le manga arrive à réunir beaucoup de gens différents. Plus jeune, je me sentais mieux accueillie en tant que lectrice dans le manga que dans certaines bandes dessinées franco-belges. C’est un type de bande dessinée dans lequel je me sentais bien.

Qu’en est-il de l’économie de couleurs ?

Léa Murawiec : Mes premières lectures marquantes dans la bande dessinée ont été des mangas, imprimés en noir et blanc et mes premières lectures issues de la BD indépendante occidentale ont été des récits publiés en noir et blanc par L’Association (L’Ascension du haut mal de David B. et Persépolis de Marjane Satrapi). Malgré cela, pour un premier livre édité en France, j’avais un peu peur de proposer une BD en noir et blanc à un public habitué à la couleur, alors je me suis lancée dans un entre-deux.

J’ai aussi un passé dans la bande dessinée alternative et le fanzine. Comme on n’a pas beaucoup de moyens, on imprime soit en noir et blanc, soit avec une ou deux couleurs, dont le rouge et le bleu qui reviennent très souvent. Ce sont des couleurs qui vont très bien ensemble et qui lorsqu’on les mélange forment facilement une troisième couleur qui est le violet. C’est pourquoi j’ai tenu à utiliser ces couleurs-là. Le violet qui remplace le trait noir de mes planches de bandes dessinées a été choisi pour adoucir l’univers de l’histoire. On avait fait des essais avec mes éditeurs en gardant les pages en noir, mais quant au fil de la lecture, on arrivait aux pages un peu plus colorées en rouge et en bleu, ça marchait moins bien, ça donnait un ton vachement plus dur à l’histoire même dans ses moments doux. Et comme cette bande dessinée comportait beaucoup de pages et que je découvrais chaque jour énormément de choses dans l’écriture d’un récit long, je ne me sentais pas capable de travailler sur l’histoire, sur le dessin et en même temps sur les couleurs. C’est pourquoi je suis resté sur une palette de couleurs restreinte.

La salle de la Mappemonde m’a surtout intéressé pour l’énergie du dessin de Yuichi Yokoyama… Il y a un travail plastique qui se laisse contempler. Les immeubles et les personnages sont très dynamiques et intéressants tout comme les compositions.

Léa Murawiec

Parmi les textes qui vous ont accompagné durant l’écriture et l’illustration du Grand Vide figurent La salle de la Mappemonde de Yuichi Yokoyama, Akira de Katsuhiro Otomo et Quitter la Baie de Bérénice Motais de Narbonne. Qu’est-ce qui vous plaît dans ces bandes dessinées ?

Léa Murawiec : J’ai découvert Akira au moment où je finalisais le livre. Je m’en suis inspirée pour toutes les scènes de fin, de course-poursuite dans une ville en ruine. Ce qui m’a vraiment impressionnée dans cette bande dessinée, c’est la justesse du dessin, des corps et surtout le mouvement des personnages. Les cadres et les dessins de villes sont aussi très beaux. On pourrait passer des heures à les regarder. Dans l’histoire, j’ai aussi aimé l’énergie des premiers tomes. La salle de la Mappemonde m’a surtout intéressé pour l’énergie du dessin de Yuichi Yokoyama. De mon point de vue, les dialogues et les intrigues ne sont pas très intéressants, mais il y a un travail plastique qui se laisse contempler. Les immeubles et les personnages sont très dynamiques et intéressants tout comme les compositions. Ça m’inspire énormément pour le dessin. C’est assez générationnel d’ailleurs puisque tous mes amis s’en inspirent. J’ai également été très impressionnée par le dessin et le graphisme de Quitter la Baie de Bérénice Motais de Narbonne. Il y a un noir et blanc très intense et la représentation de la ville ainsi que de la nature est très forte graphiquement.

Comment travaillez-vous vos perspectives qui sont à la fois très dynamiques et très singulières ?

Léa Murawiec : Je travaille la perspective de façon classique avec un point de fuite. J’essaie de faire en sorte de donner le vertige sur certaines images pour que le décor de la ville devienne émotionnel. Pour cela, j’ai essayé de coupler la perspective avec la vitesse pour renforcer l’émotion que produit la perspective. Je travaille aussi la perspective à certains endroits pour que le lecteur ait l’impression de se faire absorber par le vide et le vertige. Elle apparaît vers le ciel, vers la terre. Le ciel n’est d’ailleurs là qu’à la fin dans une ou deux images même si les points de fuite sont omniprésents. Pour cela, je me suis davantage inspirée des métropoles américaines comme Manhattan qui sont toujours impressionnantes dans leurs rues droites et infinies… Je maîtrise d’ailleurs assez mal les règles de la perspective. Je n’ai pas trop appris à en faire à l’école. Ce qui m’intéresse le plus, c’est de donner la sensation de la perspective plutôt que la perspective soit juste. Même les corps sont soumis à la perspective. C’est comme ça que j’aime l’utiliser.

De façon technique, je trace un point de fuite ensuite, je construis les immeubles en fonction du cadrage de l’image et je fais un crayonné de plus en plus précis. Ça m’arrive aussi de faire une grille sur une feuille A4 que j’utilise un peu pour m’aider à construire l’image, pour pouvoir être un peu plus sûre de moi quand je trace mes décors.

La temporalité n’est jamais explicitée dans votre livre. Pourquoi ?

Léa Murawiec : L’un des principaux enjeux du livre, c’était de faire comprendre l’évolution du personnage principal sans qu’on ait besoin de le dire. Il y a des ellipses narratives qui accompagnent la perte de la notion de temps de mon héroïne à plusieurs reprises dans l’histoire. Elle se laisse un peu absorber, un peu broyer par tout ce qui lui arrive. Il y a différentes époques, mais elles ne sont pas autant marquées que la nôtre. Notre époque change très vite dans ses codes vestimentaires et dans sa technologie, ce qui nous permet aussi de mesurer facilement le temps qui passe dans les histoires. Mon histoire se passe dans un univers parallèle donc je ne me suis pas inquiétée de ça. J’ai plus travaillé sur les rides, le style des personnages, surtout dans les moments où ils passent d’un milieu social à un autre.

Sur quel support dessinez-vous ?

Léa Murawiec : Je dessine sur du papier. Quand on prend l’une de mes planches originales et qu’on la met à côté d’une page imprimée de ma bande dessinée, on s’aperçoit que c’est pareil. C’est le même format. Je dessine et m’occupe du lettrage à la main. La couleur, je la fais sur Photoshop. Ensuite, je la scanne pour l’envoyer aux éditeurs. J’aime bien voir mes planches apparaître sous mes yeux, c’est important pour moi de pouvoir contrôler cette étape sur une table à dessin.

Outre votre statut d’autrice et d’illustratrice de bandes dessinées, vous êtes également éditrice. Comment conciliez-vous ces deux activités ?

Léa Murawiec : Ce n’est pas l’essentiel de mon travail, mais ça m’arrive de suivre éditorialement des projets de livres. Je suis plutôt rédactrice en chef de la revue Flutiste. Une petite maison d’édition fondée en 2012 avec des copains qui faisaient aussi du graphisme à Paris. J’ai d’abord été publiée en tant qu’autrice et ensuite, je suis devenue éditrice. Mon rôle est d’écrire des contraintes narratives, de trouver des thèmes pour chaque nouveau numéro. Je coordonne également l’évolution des travaux en m’assurant du respect des contraintes narratives et la manière dont les auteurs travaillent dessus. C’est une pratique que j’aime beaucoup. Être autrice de bandes dessinées est un métier un peu solitaire. Ce travail au sein de la revue est le seul moment où l’on peut créer en collectif, échanger, s’imposer de nouveaux défis, de nouvelles contraintes pour explorer des choses qu’on ne fait pas forcément d’habitude dans nos BD respectives.

La bande dessinée est-elle de la littérature ?

Léa Murawiec : Je ne la rattacherais pas à autre chose qu’à elle-même. Peut-être suis-je un peu trop puriste. Ce qui fait la richesse de la bande dessinée, c’est qu’elle peut s’inspirer de diverses choses pour être ce qu’elle veut. Elle peut emprunter les codes du cinéma tout comme de la littérature pour proposer un récit. Pour ce qui concerne ma pratique personnelle, je ne la rattacherais pas à la littérature même si je sais que les genres sont poreux.

Quelle est la spécificité de la bande dessinée par rapport aux autres arts ?

Léa Murawiec : C’est un médium ouvert à plein de genres, d’histoires, de thèmes. On peut prendre le temps et le rythme qu’on veut pour lire une histoire. Certains médias comme le cinéma nous contraignent un peu plus à suivre la temporalité du film alors qu’en bandes dessinées, il existe mille potentialités.

J’ai souvent eu le complexe d’avoir un dessin « grand public » ou trop réaliste car très au service de mes histoires, mais avec la réception de mon premier livre par un autre public que celui que j’avais dans le fanzinat, j’ai compris que ce n’était pas le cas.

Léa Murawiec

Comment qualifierez-vous votre travail ?

Léa Murawiec : J’aurais du mal à situer mon travail quelque part, à part être ancré dans la bande dessinée dite alternative. J’ai beaucoup de mal à être objective sur mon travail ! J’ai souvent eu le complexe d’avoir un dessin « grand public » ou trop réaliste car très au service de mes histoires, mais avec la réception de mon premier livre par un autre public que celui que j’avais dans le fanzinat, j’ai compris que ce n’était pas le cas. J’ai fait pendant un moment de la bande dessinée à contrainte, qui pourrait se rattacher à l’Oubapo. Et puis à un moment j’en ai eu marre de jouer uniquement sur la forme de mes bandes dessinées et j’ai voulu raconter des histoires construites de façon plus classique. Je pense que ces jeux formels se ressentent dans mes planches et mon travail.

Et votre style ?

Léa Murawiec : Je pense que je dessine surtout pour me faire plaisir. Je ne m’embarrasse pas trop du fait que mes personnages soient ressemblants d’une case à une autre. C’est vraiment la façon dont j’ai envie de les dessiner pour qu’ils s’expriment de façon juste et que leurs émotions soient bien retransmises. Mon dessin est là pour servir un récit. Même s’il existe de façon autonome, je crois que c’est à travers le récit que je parviens à l’amener là où je n’aurais pas trop pensé l’amener.

Des projets en perspective ?

Léa Murawiec : Le succès du Grand Vide me permet de pouvoir sortir d’autres bandes dessinées. J’essaie d’écrire de nouvelles histoires. J’aimerais beaucoup continuer à raconter des histoires, à faire des livres de bandes dessinées, durant peut-être toute ma vie.

Fasséry Kamissoko