Les tenaces ouvrières de Douarnenez ont montré aux femmes du monde entier l’importance des luttes sociales pour l’acquisition de nouveaux droits. En se révoltant en 1924 contre des conditions de travail éreintantes et mal rémunérées, elles sont parvenues à créer un mouvement d’ampleur, qui leur a permis d’acquérir de nouveaux droits, d’obtenir de meilleures conditions de travail et de rémunération.

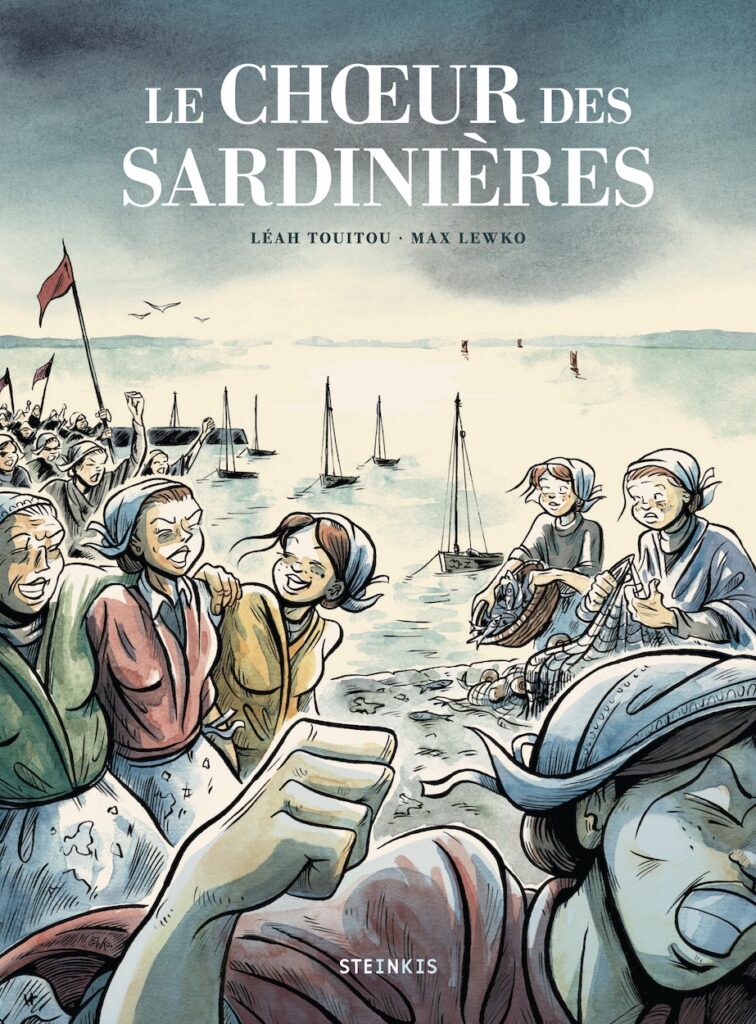

C’est cette histoire de « luttes victorieuses » qui est au cœur de la dernière parution de Max Lewko et Léah Touitou, qui a récemment accordé un grand entretien à la revue Hans & Sándor. Entretien.

Pour débuter, je vous demande une biographie. Quel est votre parcours ?

Léah Touitou : Je suis née à Lyon, mais j’ai grandi dans la Loire, à Roanne. J’ai passé un bac Littéraire en Arts et Cinéma. Durant mon adolescence, j’ai été membre d’une association de fanzine. Ensuite, je suis entrée à l’école Émile Cohl à Lyon où j’ai obtenu un diplôme d’illustratrice-conceptrice graphique. Après mes études, j’ai fait divers petits boulots, et voyagé – j’ai pu travailler quelques mois au Cameroun et au Canada… De toits à moi, mon premier album jeunesse a été publié en 2009. C’est un livre d’illustration qui joue sur les expressions.

Il y a de cela quelques années, j’ai monté un projet de voyage itinérant en Afrique de l’Ouest et voyagé près d’un an, du Sénégal au Cameroun. C’est un voyage qui a été constitué de rencontres et d’ateliers fresques. Lorsque je suis revenue en France, les éditions Jarjille m’ont proposé de travailler sur un album sous la forme d’un carnet de voyage, ça a été ma première BD publiée en 2018 : Café Touba. En parallèle, j’ai rejoint la revue associative “ Les Rues de Lyon” et publié plusieurs numéros, en tant que dessinatrice ou scénariste. En 2019, j’ai publié chez Jarjille, Sunu Gaal, la suite de Café Touba, ainsi que l’album Julie et les oiseaux, avec Anjale au dessin. J’ai pu ensuite collaborer avec Clément Goutelle, journaliste et Max Lewko, dessinateur, pour concevoir l’album Somaliland, qui retrace le parcours engagé et politique de la chanteuse Sahra Halgan. Sur cet album, j’ai travaillé en tant que story-boardeuse. Je participe aussi régulièrement, en tant que dessinatrice, à plusieurs albums collectifs autour de la musique en bandes dessinées aux éditions Petit à petit. Avec Max Lewko, nous avons récemment retravaillé ensemble sur Le chœur des sardinières, un album publié en 2025 aux Éditions Steinkis.

Parallèlement à ces publications, j’enseigne régulièrement ou ponctuellement la BD, le croquis ou le scénario, avec différents types de publics très différents. Je travaille aussi régulièrement avec le Musée des Confluences à Lyon sur le projet Nouvelles d’ailleurs (qui permet à des classes du collège de travailler sur la thématique du carnet de voyage) et sur le projet “Sciences, métier de femmes” (qui encourage les lycéennes à s’investir dans des carrières scientifiques).

Comment êtes-vous devenue scénariste et professeure de scénario ?

Léah Touitou : À la base, je suis dessinatrice de BD. J’ai toujours écrit les histoires que j’avais envie de dessiner, puis, un peu par hasard, une collègue d’atelier m’a demandé de lui écrire une histoire, ça a été une chouette aventure. Ensuite, j’ai pu travailler au story-board de Somaliland et me suis lancé sur des projets plus ambitieux en écriture. Je suis devenue professeur de scénario de la même manière, un peu par hasard ! Un collègue enseignant à l’école Brassart a proposé mon nom comme enseignante, ce dont j’ai été surprise. J’enseignais de manière ponctuelle la BD. Depuis, j’ai travaillé pour axer spécifiquement mon enseignement autour de l’écriture et du scénario. Au final, ça me plait énormément, même si c’est encore assez nouveau pour moi de me définir comme scénariste et professeure de scénarios.

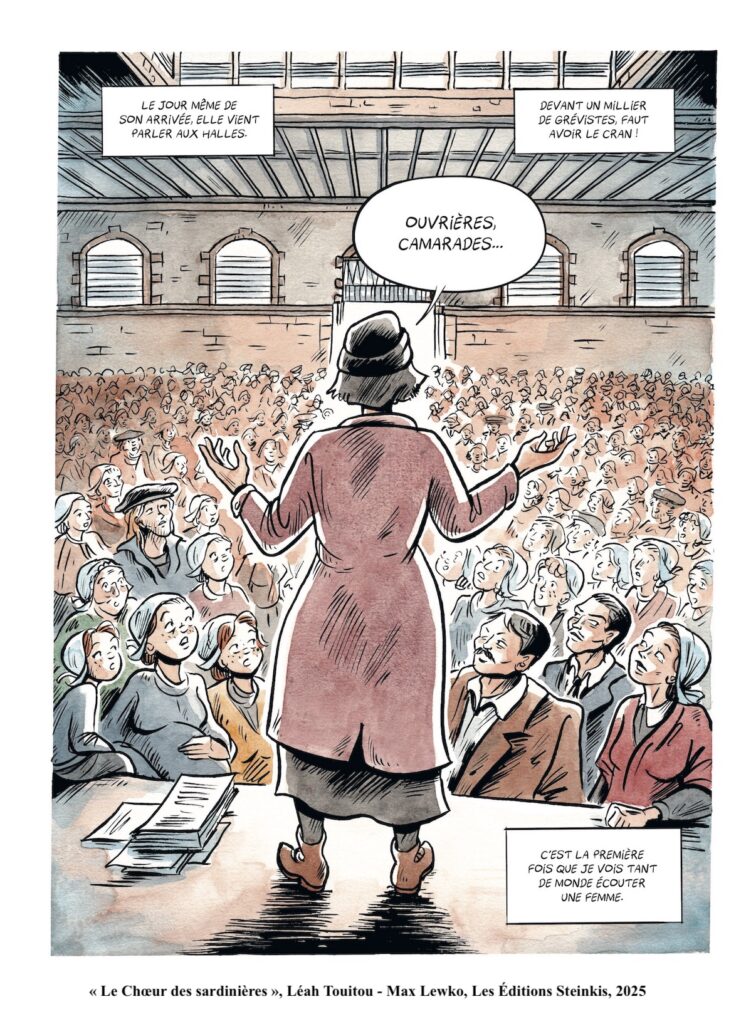

En collaboration avec le dessinateur Max Lewko, vous avez récemment publié Le Chœur des sardinières, une bande dessinée dans laquelle vous abordez le combat entrepris en 1924 par les sardinières de Douarnenez pour améliorer leurs conditions salariales. Quelle est la genèse de ce livre ?

Léah Touitou : Max et moi avions envie de retravailler ensemble après l’album Somaliland parce que nous avions apprécié le côté « duo créatif ». Puisque nous n’avions pas forcément de thème de prédilection, j’ai proposé à Max de me lister quelques sujets inspirants pour lui, et dans les 3 ou 4 propositions qu’il m’a faites, il y avait la grève des Penn Sardin, que je connaissais très vaguement. Pour lui, c’était une histoire dont il avait beaucoup entendu parler, car il a passé beaucoup de temps à Douarnenez, où il a beaucoup d’attaches familiales et affectives. En allant chercher plus d’infos, j’ai trouvé que le sujet se prêtait tout à fait à un projet d’album… Nous avons commencé à évoquer le projet au printemps 2023, et sommes partis nous documenter à Douarnenez à l’automne pour pouvoir monter un dossier d’édition. Sur place, nous nous sommes rendu compte qu’en novembre 2024 aurait lieu le centenaire des grèves. Nous avons utilisé cet anniversaire comme argument dans nos propositions aux éditeurs, et avons eu la chance de signer un contrat avec les éditions Steinkis. Nous avons très bien été accompagnés pour notre projet. L’album a donc été réalisé en à peine un an ! Ça a été un projet très intensif et très immersif, soutenu par différentes structures à Douarnenez.

Le combat de ces femmes est évoqué à travers la trajectoire de Mona, une ouvrière officiant dans l’une des usines de Douarnenez. Pourquoi avez-vous choisi d’aborder cet événement historique en vous appuyant sur un récit de vie ?

Léah Touitou : Je ne voulais pas faire un album qui serait perçu uniquement comme étant de la BD historique, parce que j’aime bien inventer des histoires et des personnages. Pour raconter les grèves, j’avais envie de créer une famille, centrée autour de Mona : on y retrouve son mari, sa mère, sa cousine, ses filles. En tant que scénariste, l’idée, c’était aussi de pouvoir raconter plusieurs événements historiques, sans souci de justesse biographique. Vu que mon personnage est fictif, je peux la faire assister sans difficulté à tout ce qui m’a paru important dans le déroulé historique. Ensuite, le récit de vie m’a permis de créer des histoires plus intimistes, de parler de liens familiaux, intimes, de suivre Mona dans son engagement par rapport à la grève. Ça m’a donné la possibilité de créer une mosaïque de personnages avec trois générations confrontées à la mobilisation. Le lecteur et la lectrice peuvent ainsi entrer dans l’histoire avec un personnage auquel ils s’attachent, et suivre sa trajectoire à travers la grève…

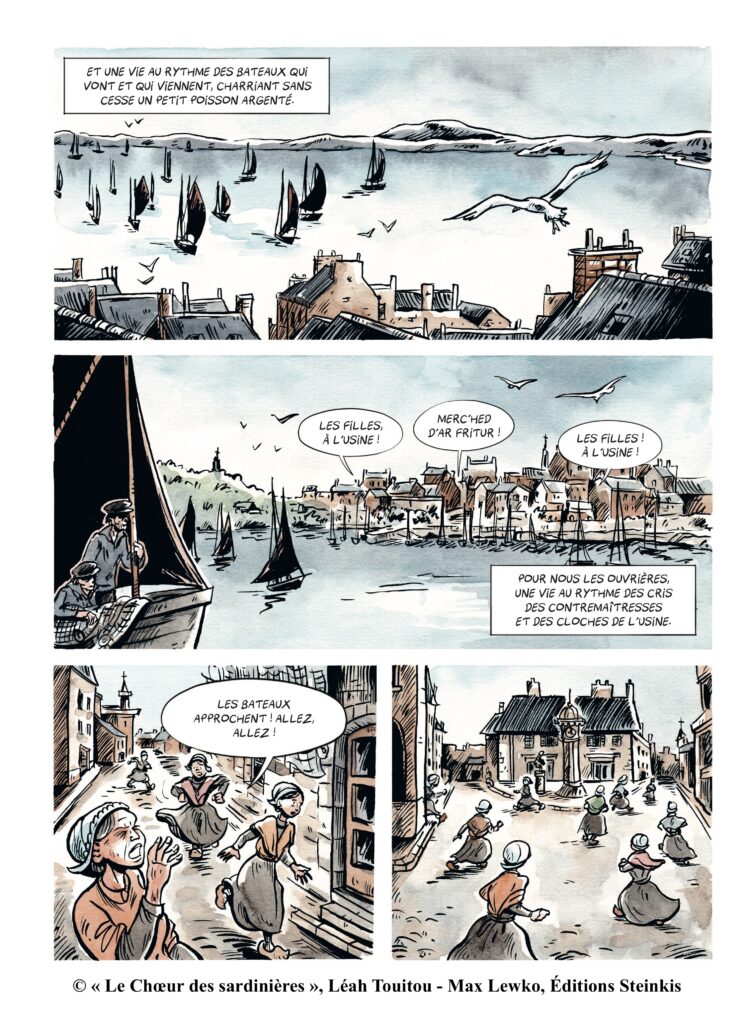

Le récit de Mona permet d’entrevoir le conditionnement des femmes de Douarnenez dès leur enfance à cet emploi précaire et difficile qu’est celui de sardinière…

Léah Touitou : Je voulais montrer le déterminisme social très marqué de l’époque et la dureté de la vie d’ouvrière. Il était nécessaire pour moi de créer cette base à l’entrée dans l’histoire, pour qu’à la lecture, on comprenne aussi comment vivaient les femmes de l’époque, et qu’on puisse aborder ainsi leur besoin de révolte et de changement. Dans Le chœur des sardinières, on distingue les hésitations de Mona, la peur de mettre en danger sa famille, l’envie que sa fille connaisse une vie différente…

Le chœur des sardinières met également l’accent sur les difficultés multifactorielles auxquelles les sardinières de Douarnenez furent confrontées : avanies, chantages, violences. Pourquoi ?

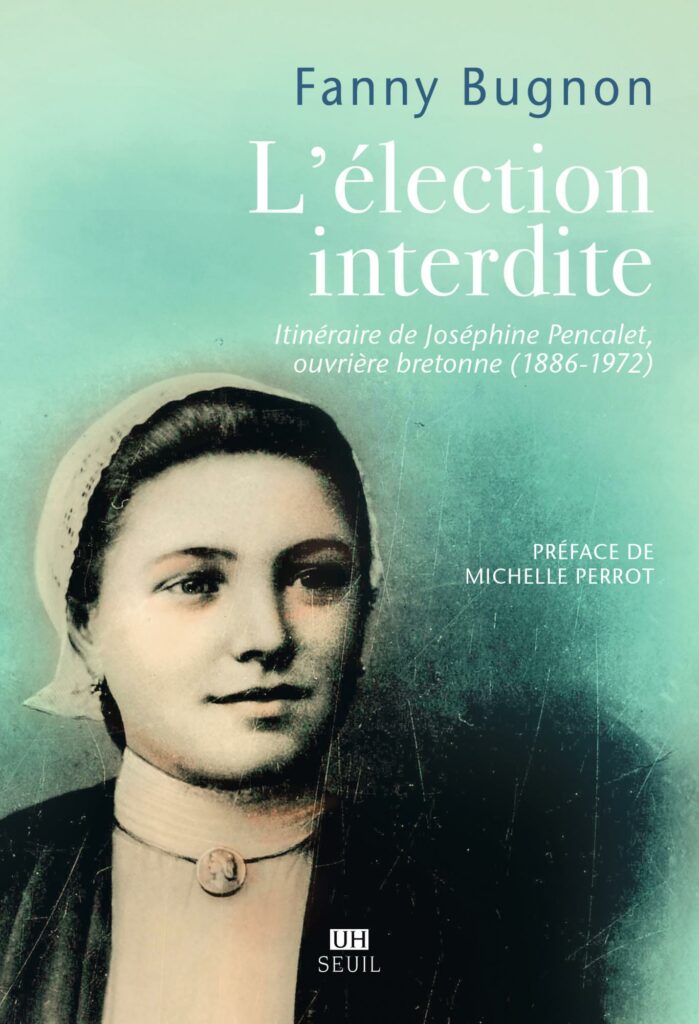

Léah Touitou : La vie des femmes est extrêmement dure à Douarnenez à l’époque, quelles que soient les facettes : vie domestique, vie ouvrière, vie familiale… Le fait de montrer plusieurs générations de femmes (Mona, sa mère et sa fille) et aussi plusieurs femmes travaillant ensemble (Mona et ses collègues à l’usine, dont Joséphine Pencalet) nous a permis de mettre l’accent sur les difficultés auxquelles elles étaient exposées, et de rendre clair leur besoin de révolte, leur besoin de justice sociale, leur besoin de faire changer les choses.

Ça nous a aussi permis de mettre en perspective certaines choses : même si tant de combats restent à mener, même si tant de thématiques nous paraissent encore bien actuelles, les questions de la place des femmes, de la justice sociale ont évolué en un siècle, et les luttes ouvrières féminines ont ouvert de nombreux chemins vers différentes formes d’émancipation.

Lire aussi : La bande dessinée ou l’accomplissement de la légende personnelle de Jim Bishop

Outre les difficultés, Le chœur des sardinières aborde également les soutiens et victoires obtenus, notamment l’élection temporaire de Joséphine Pencalet au Conseil municipal de Douarnenez. Quelle en est la raison ?

Léah Touitou : Même si l’élection de Joséphine Pencalet est temporaire, elle reste une victoire marquante. C’est l’une des premières femmes élues de France, à une époque où les femmes n’avaient pas encore le droit de vote. La grève sera également payante, puisque le patronat cédera au final. L’idée était aussi et surtout de raconter les accomplissements de ces femmes. Par leur nombre, leur force, par les soutiens politiques ou non qu’elles ont reçu, par le monde qui s’est rangé derrière elles, elles ont obtenu gain de cause et ont changé leurs conditions de vie et celles d’autres familles. Le « contrat de Douarnenez » a ensuite été revendiqué par d’autres usinières, dans d’autres villes. J’avais envie de raconter ces luttes victorieuses. Je pense que nous sommes à une période où nous avons tous et toutes besoin de lire, d’écrire, d’entendre des récits de sororité, d’engagement social et de luttes politiques victorieuses.

Votre ouvrage fourmille de références variées. Comment s’est passée la documentation ?

Léah Touitou : Nous avons eu la chance d’être extrêmement bien accueillis à Douarnenez et de pouvoir échanger avec beaucoup de monde. Le Port-Musée de la ville ainsi que le Musée de la Conserverie de Loctudy ont été des lieux de référence lors de nos recherches. On a pu y passer du temps et être accompagnés pour nos recherches. On nous a fourni beaucoup d’informations historiques, des contacts, des images d’archives… Les associations Mémoires de la ville et Emglev bro nous ont également beaucoup aidés. Nous avons pu rencontrer des arrières petits-fils et arrières petites-filles d’ouvrières et de pêcheurs, qui nous ont parlé de leurs familles, de leurs histoires, qui ont témoigné, nous ont fait confiance… C’était très précieux.

Nous avons lu également beaucoup d’ouvrages de référence. Une belle grève de femmes d’Anne Crignon aux éditions Libertalia nous a été très utile, tout comme les travaux de l’historienne Fanny Bugnon sur Joséphine Pencalet. Nous avons aussi eu accès à des émissions, des documentaires, des articles de l’époque…Toute une médiagraphie fournie. C’était la première fois que je travaillais avec autant de documentation.

Comment avez-vous collaboré avec le dessinateur Max Lewko pour créer Le chœur des sardinières ?

Léah Touitou : Nous avons défini les grandes lignes de ce que nous voulions faire ensemble, puis j’ai travaillé en détail l’écriture du scénario, les dialogues, le story-board. Le story-board est une version au brouillon, très rapide de la bande dessinée, qui permet de définir la composition des planches, les cadrages et les textes. A partir de ce travail, Max Lewko a dessiné ses propres planches, qu’il a ensuite encrées et colorisées à l’aquarelle. Nous avons été suivis en détail l’un et l’autre par notre éditrice, qui a porté ce projet avec nous.

J’essaie d’avoir une écriture qui sonne juste, une écriture qui raconte l’intime, qui va essayer de poétiser certaines séquences de la vie.

Léah Touitou

En bandes dessinées, mis à part quelques figures emblématiques du scénario (René Goscinny, Jose Louis Bocquet…), le dessinateur ou la dessinatrice est souvent la figure qui bénéfice de davantage de reconnaissance. Comment l’expliquez-vous ?

Léah Touitou : Je pense que la bande dessinée est connue, justement, par son côté “dessiné” : on retient un trait, une ambiance colorée, un style de personnages… L’imaginaire fixe davantage le côté graphique puisqu’une grande partie de la narration est imbriquée dans ce dessin. Même si le ou la scénariste l’a écrite, c’est au final le dessin qui va raconter l’histoire. De plus, pour la majorité du lectorat de bandes dessinées, savoir dessiner est souvent perçu comme étant plus impressionnant que de savoir écrire.

Comment qualifierez-vous votre travail ?

Léah Touitou : Voilà une question qui me fait beaucoup réfléchir, car on ne me l’a jamais posée. Je ne sais pas trop comment qualifier mon travail. J’aime à croire que mon travail est engagé ! J’essaie de raconter ou de dessiner des histoires portant des valeurs qui me tiennent à cœur.

Et votre style d’écriture ?

Léah Touitou : J’aurai du mal à le définir. Je crois que j’essaie d’avoir une écriture qui sonne juste, une écriture qui raconte l’intime, qui va essayer de poétiser certaines séquences de la vie. J’essaie de trouver l’équilibre entre un rythme de récit, des sonorités, et un fond narratif.

Dans un projet de BD, je trouve que l’immersion dans une langue ou un dialecte propres aux personnes dont on raconte le récit est très important. Ça apporte énormément à l’ambiance du récit.

Léah Touitou

Comment avez-vous modelé la langue usitée par les protagonistes du livre ?

Léah Touitou : Je suis ravie de cette question, pace que j’ai vraiment adoré cette partie du travail. Je tenais à ce qu’il y ait des expressions et des interjections en breton, une langue que je ne maitrise absolument pas. J’ai eu la chance de pouvoir échanger, d’avoir été conseillée et relue par beaucoup de monde.

J’ai voulu retranscrire un langage très oral (c’est ce qui me fascine en BD : l’écriture de l’oralité), assez populaire dans ses rythmiques, avec des intonations, des colères, des résignations… J’ai également demandé à beaucoup de douarnenistes de me relire sur les tournures de phrases, puis de me dire telle ou telle phrase à leur manière. Un exemple : on a pris l’habitude de dire : « Vous avez entendu la dernière ? » mais à Douarnenez, on dit : « Vous n’avez pas su ? ». C’est pareil pour les onomatopées : on a l’habitude d’écrire et de dire : « Berk », en breton on dit : « Erk ! ». Ça n’a l’air de rien, mais dans un projet de BD, je trouve que l’immersion dans une langue ou un dialecte propres aux personnes dont on raconte le récit est très important. Ça apporte énormément à l’ambiance du récit.

Quelle relation entretenez-vous personnellement avec les langues que vous parlez, notamment française ?

Léah Touitou : Je parle malheureusement assez peu de langues à part le français et l’anglais. J’ai quelques notions également en espagnol. Je m’intéresse beaucoup à la langue, à ses rythmiques, à ses traductions, à ses correspondances. J’aime bien la poésie, les jeux de langage, les expressions imagées, les nouveaux mots, les différents argots. J’ai eu la chance, en voyageant, de découvrir aussi les différentes francophonies, que ce soit le français parlé au Québec comme celui du Sénégal, du Burkina Faso ou du Cameroun, avec à chaque fois des accentuations, des expressions différentes. C’est quelque chose que j’ai adoré. Anjale, une autrice de BD avec qui je travaille souvent, m’a fait découvrir également des expressions créoles de la Réunion. Il y a avec la langue française une palette extraordinaire de mots et d’expressions avec lesquels jouer, ça me fascine et ça m’enthousiasme. En bandes dessinées, la question du langage ouvre un univers fascinant : il n’y a qu’en BD qu’on lit un texte qui est censé être oral sans que ce ne soit déclamé ou joué.

Avez-vous d’autres projets en perspective ?

Léah Touitou : J’ai quelques autres projets, à divers stades de développement, mais encore en chantier pour en parler correctement.

Quelle est votre définition personnelle de la bande dessinée ?

Léah Touitou : J’ai une définition assez simple : des images qui se suivent pour raconter des histoires. Je crois qu’il y a un tas de formes de bandes dessinées.

Quelles œuvres de bandes dessinées conseillerez-vous à celles et ceux qui ont envie de découvrir le médium ?

Léah Touitou : Les Ignorants de Davodeau est un livre que je conseille souvent pour découvrir la BD ! Mais si je devais citer d’autres albums, il y aurait Le combat ordinaire de Larcenet, L’oasis de Simon Hureau, Racines de Lou Lubie, la série des Tulipe de Sophie Guerrive…

Lire aussi : « Racines » de Lou Lubie, un livre éclairant sur les cheveux texturés

Quels sont vos derniers plaisirs lectoriels ?

Léah Touitou : Anjale et Sophie Adriensen ont signé l’album Outremères sur le scandale des avortements forcés à la Réunion, c’est un album que j’ai trouvé engagé, nécessaire. J’ai découvert à Angoulême le travail de Gwenaël Manac’h avec Les pierres de famille, un album que j’ai trouvé à la fois poétique, fort, délicat et symbolique. Ça a été une très belle surprise. Je relis avec bonheur Et à la fin, ils meurent de Lou Lubie qui fait un état des lieux sociologique, historique et extrêmement accessible et amusant des contes de fées, que je mets en lien avec la lecture de l’essai De grandes dents : enquête sur un petit malentendu de Lucile Novat.

Un petit détour vers la littérature jeunesse : avec mon petit garçon, nous lisons très joyeusement la série BD le club des amis de Sophie Guerrive, le merveilleux La librairie des grenouilles de Tamiko Yogi, et les histoires de Poussière, la toute, toute petite sorcière de Sibylline et Julie Gore.

Auriez-vous quelques conseils à donner à celles et ceux qui ont envie de se lancer dans l’écriture de scénarios de bandes dessinées ?

Léah Touitou : Avoir un petit carnet sur soi ou l’application notes dans le téléphone pour marquer les petites choses, même infimes : les bouts de réflexions, les bribes de conversation, les thèmes qui nous parlent, les petites bulles d’idées. Lire Écriture, mémoire d’un métier de Stephen King. Écouter et regarder les gens dehors. Savoir où on veut arriver à la fin de ce qu’on raconte. Se gorger d’histoires, autant que possible, que ce soit des romans, des essais, des bandes dessinées, des contes, des jeux vidéo, des films, des podcasts… S’imprégner ! Se demander pourquoi c’est pertinent de travailler son histoire en BD : qu’est-ce que ça apporte qu’un roman n’apporterait pas, par exemple ? Trouver des respirations, des double-pages, du silence. Penser au rythme, penser que la BD, c’est la case, puis la case dans la planche, puis la planche dans la double-page. Séquencer son histoire en grands morceaux. Comprendre et défendre tous ses personnages, même ceux qu’on n’aime pas tant que ça. Dire les dialogues tout haut, écouter si ça sonne. Faire relire, retravailler beaucoup. Aller prendre l’air quand c’est difficile.