En littérature, il y a souvent des livres dont la lecture nous contente, nous émeut à foison. Puis il y en a d’autres dont on sort transformé, fourmillant d’interrogations sur l’art du roman, de la littérature. Assurément, Combien de lunes, le premier roman de la talentueuse et accorte Laura El Makki, appartient à cette seconde catégorie de livres bouleversants. Publié à l’occasion de la dernière rentrée littéraire, le roman dévoile subtilement le quotidien d’un village chambardé par l’apparition d’une femme mystérieuse. Entretien avec Laura El Makki.

Pour débuter, je vous demande une biographie. Quel est votre parcours ?

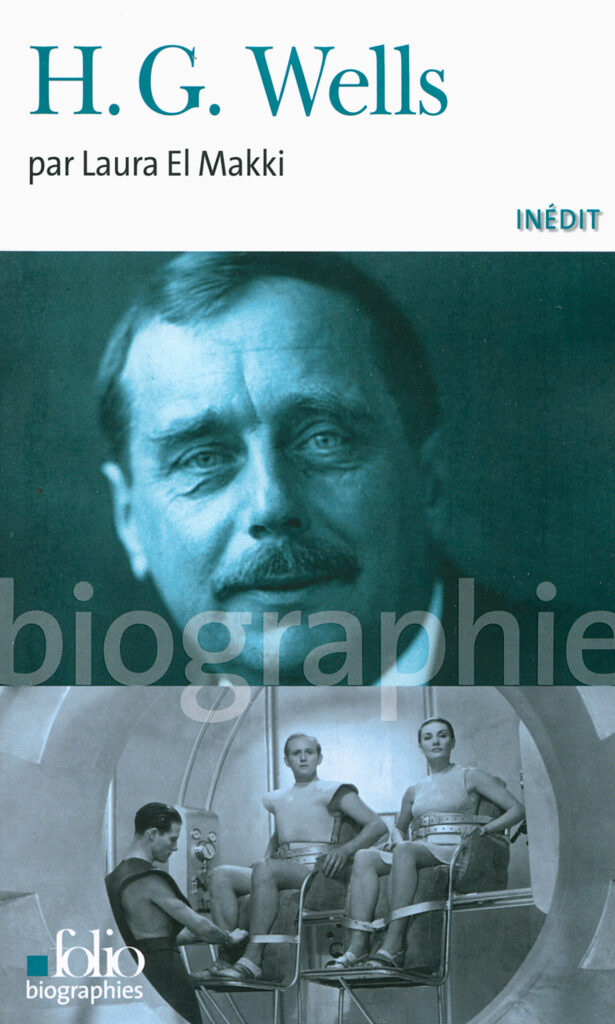

Laura El Makki : J’ai une formation littéraire, je suis passée par les classes préparatoires avant de faire un master de littérature française à la Sorbonne. Ensuite, j’ai travaillé à la radio et participé à la création d’émissions littéraires sur France Inter. Petit à petit, j’ai commencé moi-même à faire de l’antenne tout en commençant à publier mes premiers livres en parallèle. J’ai quitté la radio il y a huit ans et depuis, j’écris et publie des livres dans lesquels j’essaie de comprendre la façon dont mes auteurs favoris ont écrit et créé leurs œuvres : Henry David Thoreau (écrit avec Marie Berthoumieu, 2014), H. G. Wells (2016) ou encore Victor Hugo (avec Guillaume Gallienne, 2016). Ce sont des auteurs en apparence très différents, mais ils se ressemblent aussi beaucoup, car ils ont tous fait le pari de l’imagination. Comme les sœurs Brontë, d’ailleurs, qui m’ont toujours fascinées.

Vous avez effectivement publié en 2017 aux Éditions Tallandier une riche biographie dans lequel vous retracez le parcours des sœurs Brontë, notamment d’Anne Brontë, la cadette méjugée que vous souhaitiez « hissez dans un rai de lumière »…

Laura El Makki : C’est en effet un cas tout à fait particulier de « disparition » littéraire. Le clan Brontë, tout le monde ou presque le connait, Charlotte et Emily, surtout, qui ont toujours été érigées en légendes. Elles ont construit des œuvres importantes et osé inventé des histoires, aller du côté de la fiction – créer littéralement de la vie – alors que tout autour d’elles les en empêchait (l’époque, leur condition, et même l’hiver qui tuait, littéralement, les gens). Ce qu’on sait moins, c’est qu’elles ont appris à écrire ensemble, toutes les trois – Charlotte, Emily et Anne, donc – avec leur frère – Branwell – pendant leur enfance. Un grand mystère entoure la dernière sœur et plus jeune enfant de la fratrie : Anne. Ses deux romans révèlent une pensée très en avance sur son temps, beaucoup plus que celles de ses ainées. Une pensée féministe avant l’heure, très moderne. Mais peu d’archives permettent de la connaitre, de savoir qui elle était. Impossible de s’approcher d’elle. Elle demeure inexplicable.

Est-ce l’écriture de ce livre qui a fait naître votre envie d’écrire de la fiction ?

Laura El Makki : Oui, je crois que c’est en travaillant sur Anne que j’ai senti les limites du genre biographique, et que j’ai eu envie de m’essayer à la fiction, ce que je m’interdisais par principe. Proposer une nouvelle histoire aujourd’hui, alors même qu’on est submergé par les histoires, est difficile. Cette décision d’écrire de la fiction a été sagement mûrie. Il a fallu que je fasse un pas de côté pour m’autoriser à écrire ce roman. Il est né d’un besoin immense de fiction, à un moment de ma vie où le réel, justement, m’était devenu douloureux, insupportable. J’ai renoué avec un grand plaisir d’enfance, un plaisir oublié : celui d’imaginer.

Quelle est votre définition personnelle de la fiction ? Qu’est-ce qui fait sa spécificité par rapport aux autres formes d’écrits ?

Laura El Makki : Ce sont les histoires qui définissent le mieux la fiction. Une scène ou une phrase, une seule, qui vous décroche du réel, du temps, de votre corps. La fiction permet de s’oublier un peu, pour mieux revenir à soi.

Que peut la fiction à notre époque marquée par la proéminence du témoignage et « des écritures de soi » ?

Laura El Makki : Écrire de la fiction aujourd’hui, c’est-à-dire une intrigue inventée de toute pièce, sans que l’auteur ne revendique de lien avec sa propre vie, sans qu’il se réclame d’une « histoire vraie » comme on dit, est devenu rare. C’est quelque chose qui continue de m’étonner, mais je comprends l’attrait des lecteurs pour les événements vécus (c’est aussi le mien !), la littérature existe aussi pour cela, pour donner forme à ce que les hommes vivent. Parfois, il ne reste qu’elle pour sauver la mémoire. Il faut donc témoigner, écrire sur soi et les autres quand cela est nécessaire, quand on n’a pas d’autres choix. Primo Levi l’a fait, Camille Kouchner et Vanessa Springora aussi. D’autres le feront. Mais quand on l’a, ce choix, ne pourrait-on pas aussi envisager des possibles, écrire au-delà de son corps, de ses souvenirs, laisser place à autre chose que soi ? Je me souviens de Deleuze qui disait que la littérature devait se construire contre « la petite affaire privée », et d’une certaine manière je suis d’accord avec lui. J’aime quand l’auteur s’efface, quand il n’est pas là, comme Flaubert dans Madame Bovary, qui est complètement invisible. Là se trouve selon moi un travail d’écriture tout à fait différent. Et il m’importe peu, je crois, de savoir si une histoire est vraie ou fausse. Ce qui m’intéresse, c’est comment un écrivain m’emmène vers l’inconnu, comment il me fait croire à l’incroyable.

Pourquoi écrivez-vous ?

Laura El Makki : Depuis toujours, je crains les malentendus, je suis obsédée par le mot juste, par la phrase qui traduira exactement ce que j’ai dans la tête. La parole peut faire défaut, elle peut trahir. L’écriture, jamais.

Comment écrivez-vous ?

Laura El Makki : J’écris le matin. C’est là où j’ai le plus d’énergie et les idées claires. Mais des fois, ça ne fonctionne pas. Néanmoins, je trouve important d’avoir une discipline, un temps consacré à l’écriture chaque jour. Quand j’écris, je coupe mon téléphone, je ne consulte pas ma boîte mail. Je me mets en condition pour ne pas être dérangée et pour ne pas avoir l’envie de parler aux autres. C’est au livre en devenir qu’il faut parler, à la page blanche.

Sur quel support écrivez-vous ?

Laura El Makki : Au départ de tout projet, j’ai toujours un cahier où je note mes idées, des citations issues de livres que j’ai aimés et qui m’inspirent, des premières phrases qui surgissent et qu’il faut absolument écrire car, souvent, elles resteront. C’est un cahier un peu désordonné parce qu’il contient tout ce que j’entends, tout ce que je vois, tout ce à quoi je rêve. Quand je suis dans la rue et que j’ai une idée qu’il me faut absolument conserver, mais que je n’ai pas forcément d’endroit pour m’installer avec un cahier et un stylo, j’utilise mon téléphone pour m’enregistrer.

L’écriture contient-elle une part de sérendipité ?

Laura El Makki : Pour l’écriture d’un roman, c’est certain. J’ai commencé à rédiger Combien de lunes avec quelques idées, des personnages déjà en place, des scènes dans le désordre, mais sans savoir où j’allais vraiment. C’était d’ailleurs un sentiment incroyable, de se laisser aller à l’écriture, à l’invention, de voir où cela me mènerait. Je pense souvent à ce que dit Zadie Smith, qu’il y a deux sortes de romanciers, ceux qui dessinent le plan entier de leur maison avant de la construire, et ceux qui mettent les rideaux aux fenêtres de l’étage avant d’avoir installé un escalier. Je suis plutôt dans la deuxième catégorie.

J’aime beaucoup les auteurs qui suggèrent, qui m’obligent à construire des personnages à leurs côtés. C’est très présent chez Cormac McCarthy par exemple. Dans ses livres, vous ne savez pas à quoi ressemblent les visages, mais ça ne vous empêche pas d’avoir peur pour les personnages.

Laura El Makki

Vous avez publié l’an dernier à l’occasion de la rentrée littéraire Combien de lunes, un premier roman incandescent ayant pour décor un village énigmatique. Quelle est la genèse de ce texte ?

Laura El Makki : Cette histoire est née d’une intuition et d’une interrogation que j’avais eues, il y a très longtemps, sur ce qui se passerait si un jour le monde s’arrêtait. Qu’est-ce qu’on deviendrait ? Ce n’est pas non plus un livre qui entre dans la catégorie des récits apocalyptiques. J’explore ce qui se passe juste avant la possibilité de la fin. Le décor, c’est une nuit éternelle qui tombe sur un village de campagne. Il y a plusieurs personnages, qui se demandent ce qu’il faut faire, comment ils vont vivre. Et puis, il y a cette femme qui habite en marge du village, dont tout le monde parle et que tout le monde craint. C’est elle qui va mettre les personnages en mouvement.

Combien de lunes semble effectivement marqué par cette femme mystérieuse accusée de tous les maux par les villageois et dont la présence permet d’entrevoir la part d’obscurité, voire d’animalité qui règne en chacun d’entre eux…

Laura El Makki : Oui, c’est comme si chaque personnage de l’histoire m’était d’abord apparu à travers des gestes, des comportements, des émotions, jamais de mots. Ils étaient avant tout des corps qui ressentaient fortement leur environnement et dont je souhaitais transmettre, par l’écriture, toutes les nuances. Ce sont aussi des personnages qui ont beaucoup à cacher aux autres. Il y a toute une part d’eux que le lecteur perçoit, mais que les autres personnages de l’histoire ignorent complètement. Ce clair-obscur a été une intention de départ, et il s’est étendu à la narration elle-même : aucune description précise des personnages n’est donnée, on ne sait pas vraiment à quoi ils ressemblent. Ils naviguent dans la nuit en essayant de rester humains.

Pourquoi il n’y a pas beaucoup de description de cette femme ?

Laura El Makki : Tout l’enjeu du livre est de savoir si elle existe vraiment, si elle correspond à l’image que les villageois ont d’elle, ou si elle n’est qu’un fantasme, une chimère. Et puis, tous les personnages sont traités de la même manière, aucun n’est vraiment décrit physiquement. C’est aussi une manière un peu paresseuse de résoudre le problème de l’obscurité. Je ne savais pas comment écrire le noir. Et une fois que j’ai pris la décision formelle de planter ce décor, à part dire qu’il faisait nuit, j’étais un peu coincée… Je me suis beaucoup interrogée sur la façon de rendre cette nuit vivante dans l’esprit du lecteur. La solution que j’ai trouvée est de ne pas faire apparaître les personnages. On les voit sans les voir. C’est ce que je recherche beaucoup en littérature en tant que lectrice. J’aime beaucoup les auteurs qui suggèrent, qui m’obligent à construire des personnages à leurs côtés. C’est très présent chez Cormac McCarthy par exemple. Dans ses livres, vous ne savez pas à quoi ressemblent les visages, mais ça ne vous empêche pas d’avoir peur pour les personnages. J’ai voulu faire pareil ici. On sait comment ils parlent, comment ils pensent, comment ils rêvent, mais leur physique m’a paru tout à fait secondaire, presque inutile. L’important, c’est que ce soient des êtres en devenir. Chaque personnage de ce livre est un peu en transition. Cette nuit les transforme. Et donc, tout d’un coup, c’est comme si la description physique ne comptait pas. J’ai préféré décrire tout ce qu’il y a à côté du visible. Faire aussi entendre les silences, faire comprendre l’attente, l’hésitation, l’incertitude. C’est un livre qui parle beaucoup de la fin des apparences. Le fait que les personnages ne soient pas visibles, qu’on ne sache pas s’ils sont grands ou petits, qu’on ait du mal à déterminer leur âge, était très important pour moi, comme le fait de les amener à se fondre dans cette nature qui les entoure.

Outre l’absence de description fouillée, la grande singularité de ce roman se situe dans l’absence de dates, de temps. Quelle en est la raison ?

Laura El Makki : La nuit vient tout effacer, tout remettre à zéro. Elle annule les repères, elle oblige à en créer d’autres. Dans le roman, le détail temporel, le seul élément qui permet aux personnages de « mesurer » le temps qui passe, c’est le feu qu’ils installent sur la place de la mairie, et qu’ils alimentent régulièrement à l’aide de bois qu’ils entassent. Ce feu qui crépite est la seule chose qui les rappelle au réel, à quelque chose qui se consume.

Dans Combien de lunes, vous faites également le choix d’user d’une écriture métaphorique par moments. Pourquoi ?

Laura El Makki : La métaphore est un outil d’approfondissement et en même temps d’élévation. Cela fait surgir autre chose que ce que les mots peuvent dire. Ce qui n’empêche pas parfois dans les dialogues d’être très terre-à-terre. Je ne sais pas si l’écriture est métaphorique. En-tout-cas, elle essaye d’épouser le noir. De même que les personnages avancent et ne savent pas vraiment où ils vont, l’écriture les accompagne aussi dans cette brume, dans cette incertitude.

Malgré l’usage de cette écriture métaphorique par moments, la description que vous faites de la nature – très vivante dans le roman – est éminemment fouillée. Pourquoi ?

Laura El Makki : La nature est l’autre personnage du livre, c’est pourquoi je la traite presque comme un être humain. Elle respire, elle tremble, elle crisse. Elle offre au personnage une occasion inouïe de se révéler. Elle se tient presque devant eux, au premier plan, avant les corps. Dans la nuit, elle redevient aussi un territoire inconnu et inquiétant qu’il faut oser traverser. Mes personnages côtoient cette nature au quotidien sans vraiment la connaître, ni la regarder. Elle leur est bizarrement étrangère jusqu’à ce que tout d’un coup, ils se retrouvent contraints de lui faire face, de s’immerger en elle.

La littérature, on la lit souvent en silence. C’est une histoire qu’on se raconte à soi.

Laura El Makki

Comment avez-vous construit votre style d’écriture ?

Laura El Makki : Je ne l’ai pas encore trouvé ou plutôt je le cherche tout le temps. Il y a des choses que je reconnais dans mon écriture, des choses qui reviennent immanquablement, des rythmes ternaires notamment auquel il faut que je fasse attention car ils sont nombreux… Mis à part ça, je travaille la langue comme tous ceux qui écrivent, je crois. C’est un très long travail de relecture, de correction, de suppression de mots et de phrases, de réécriture. Trouver le mot juste, la phrase qui sonne bien et dira exactement mon intention, est un très grand plaisir.

Quelles relations entretenez-vous avec les langues que vous parlez, notamment le français ?

Laura El Makki : Lors de mes études, j’ai souvent eu à décortiquer les textes pour essayer de comprendre leur construction. C’était obligatoire. On ne peut pas bien écrire si on ne connaît pas la grammaire, les genres… Pendant des années, je n’ai fait que ça. J’ai regardé et analysé des textes comme un médecin légiste, pour voir comment ils étaient faits. C’était un rapport à la langue très impressionnant, quasiment scientifique. Aujourd’hui, c’est différent. La fiction amène cela. Quand vous écrivez un roman, vous faites des choix de mots, de sens, de structure. Dans cette entreprise, je pense que le plus important, c’est de rester au plus près de soi-même et de son usage de la langue. Quand j’écris une phrase qui ne me ressemble pas, je le vois très vite. De plus en plus, j’arrive à le détecter. Le plus dur en écriture, c’est ça : rester proche de sa langue, tout en admettant que tout le monde l’utilise. Je me souviens, petite, avoir compris qu’il y avait un nombre limité de lettres dans l’alphabet, je me suis demandé comment on pouvait se distinguer des autres en écrivant les mêmes lettres et mots que tout le monde. Je n’imaginais pas l’infinité des combinaisons possibles. J’étais persuadée qu’il fallait que j’invente ma propre langue.

Avez-vous déjà envisagé d’être professeure ?

Laura El Makki : J’ai fait des études qui mènent au professorat. Aujourd’hui, même si ce n’est pas mon activité principale, je donne des cours dans divers endroits : à l’université, à Sciences po Paris, à l’école Les Mots.

Pour moi, les plus belles pages de Proust sont celles où il fait réapparaître les morts, ou il croit en ce lien entre la vie et une autre chose.

Laura El Makki

Que peut la littérature dans notre société ?

Laura El Makki : Ce qu’elle peut, c’est nous surprendre, élargir nos imaginaires, nous ouvrir à d’autres mondes, d’autres langues. Kafka que j’aime beaucoup a eu cette phrase très juste : « Un livre doit être la hache qui fend la mer gelée en nous ». Fendre la mer gelée, c’est fendre nos certitudes, nos habitudes, nos attentes. La littérature peut cela de même que certains films, certaines œuvres d’art. C’est un art qui s’adresse à un endroit très intime de nos corps. Ce qui fait qu’elle a quelque chose d’un peu plus unique que les autres, à mon sens. La littérature, on la lit souvent en silence. C’est une histoire qu’on se raconte à soi. C’est un moment tout à fait rare. Il est très difficile de consacrer du temps à la littérature aujourd’hui. S’assoir quelque part, tourner des pages, rester quelques heures silencieux avec un livre dans les mains, est un acte presque révolutionnaire. L’un des plus gratuits, pourtant, et des plus beaux.

Vous avez consacré plusieurs biographies à certains grands auteurs des XIX et XXes siècles dont les écrivains français Victor Hugo et Marcel Proust. Qu’est-ce que vous aimez dans leurs œuvres ?

Laura El Makki : Ces auteurs que j’aime beaucoup ont comme premiers points communs d’avoir su rêver à leur manière, à leur niveau, malgré leur différence. Ils ont trouvé dans leur intériorité la force d’exister et de survivre à un monde qui ne leur convenait pas. Thoreau est parti vivre dans les bois parce qu’il refusait la société du capitalisme qui arrivait aux États-Unis à cette époque-là. Il a décidé de vivre autrement et de penser à rebours de son temps, en écoutant le vivant, en mettant en lumière ce qu’on ne voit plus.

C’est pareil chez H. G. Wells, l’auteur de science-fiction qui a transformé le paysage littéraire à la fois européen et mondial. Il est allé très loin dans l’imagination en écrivant des expéditions humaines sur la lune, des arrivées d’extraterrestres sur la terre, en évoquant aussi la manipulation génétique, en prédisant la bombe atomique avant même qu’elle n’existe. Il a cru à ses rêves les plus fous et les a transposés dans ses livres. Je suis fascinée par l’œuvre romanesque de cet homme qui vient d’une famille très pauvre et qui s’est hissé au firmament de la littérature mondiale pour être l’un des auteurs les plus importants du début du XXe siècle.

De la même manière et dans un autre genre, Hugo et Proust me sont très chers parce que la place du rêve chez eux est immense. Or, quand on pense à eux, on ne pense pas forcément à ça. On pense à l’engagement politique de Hugo, on pense à la question de la mémoire chez Proust Or, la part qu’ils réservent aux rêves dans leur livre est prodigieuse. La manière dont Proust, par exemple, à travers le narrateur, parle de la disparition de sa grand-mère est bouleversante. Pour moi, les plus belles pages de Proust sont celles où il fait réapparaître les morts, ou il croit en ce lien entre la vie et une autre chose. Il y a la même chose chez Hugo dans plusieurs de ses textes, notamment Les contemplations. Vous le voyez en lisant les magnifiques pages qu’il a écrites sur sa fille Léopoldine morte tragiquement très jeune. Pour moi, Les contemplations est l’un des plus beaux livres au monde. C’est à la fois le tombeau de Léopoldine et une manière qu’il a de montrer que seule la littérature a ce pouvoir incroyable de faire revivre les morts.

Votre panthéon culturel est composé également de James Joyce, de Henry David Thoreau et des sœurs Brontë. Comment promouvoir les œuvres de ces figures auctoriales auprès de celles et ceux qui les pensent difficiles ?

Laura El Makki : On n’entre pas dans un livre de Charlotte Brontë comme on entre dans Ulysse, de Joyce. Il est clair que ce roman-là, qui défie toutes les règles établies et s’amuse à perdre son lecteur, est l’un des livres les plus difficiles qu’il m’ait été donné de lire. Il faut abandonner toute ambition de compréhension, dès le départ. La langue de Joyce, dans ce texte précis, s’offre alors à vous comme un diamant brut. Et puis, il faut aller aux dernières pages d’Ulysse, même si on bute sur le reste du roman. Il faut lire le chapitre consacré à cette femme, Molly, extraordinairement libre, scandaleuse et mélancolique, qui se raconte dans un monologue inédit pour l’époque. Voilà, je pense qu’avec certains livres, il ne faut rien s’interdire. On peut décider de lire À la recherche du temps perdu dans le désordre sans jamais le lire en entier, de commencer Ulysse par la fin, de ne lire de Thoreau que ses aphorismes… ou de ne pas du tout ouvrir ces livres.

Comment qualifierez-vous votre travail littéraire ?

Laura El Makki : Ce n’est pas à moi de le qualifier. Ceux qui peuvent qualifier un travail littéraire sont les lecteurs, que je rencontre souvent. J’adore écouter et lire leurs avis, leurs impressions. Ça m’intéresse qu’ils me disent ce que le livre a éveillé ou non chez eux. Car tout d’un coup, je comprends qu’il existe, que mon imaginaire a touché l’imaginaire de quelqu’un d’autre, que je ne serais peut-être jamais amené à rencontrer, qui n’est pas de la même génération que moi, qui n’a ni les mêmes origines, ni la même éducation que moi, qui exerce un métier tout à fait différent, et qui peut venir d’une autre région, d’un autre pays, d’un autre continent du monde. Notre terre commune, c’est l’imaginaire. C’est ce qui me plaît quand j’écris ou achète un livre. C’est le fait de pouvoir habiter un même monde. Mon « travail littéraire », comme vous dites, se construit au quotidien. Il est toujours en devenir.

Les ateliers d’écriture sont des endroits intermédiaires où la parole est libre. On peut venir avec son désir d’écrire et le faire mûrir, aux côtés d’autres personnes. Ces ateliers favorisent l’entraide, l’écoute et sûrement la motivation.

Laura El Makki

Quels conseils donneriez-vous à celles et ceux qui ont envie de se lancer en littérature ?

Laura El Makki : C’est une question qu’on me pose souvent dans les ateliers d’écriture que je donne depuis des années dans différents lieux tels que Science-Po Paris, l’école Les mots et les maisons d’arrêt auprès de détenus qui veulent écrire. Pour écrire, il faut que ce soit un vrai désir, un désir tellement nécessaire que vous ne pouvez pas faire autrement que l’accomplir, que donner à l’histoire que vous voulez raconter, une chance d’exister. Ensuite, il faut être assez endurant et persévérant dans son projet. Savoir dépasser les moments de découragement. Et puis lire. La lecture vaut tous les conseils du monde. C’est en lisant que vous pouvez vraiment regarder comment une histoire se construit.

L’écriture s’apprend elle ?

Laura El Makki : Il y a quelque chose de très français à croire que l’écriture se joue dans une solitude totale, qu’elle tombe du ciel, qu’elle n’est réservée qu’à certaines personnes. Je ne pense pas du tout qu’elle soit innée. Je suis très heureuse d’animer ces ateliers d’écriture parce que je vois de la part des gens une envie très sincère d’écrire, de se raconter parfois ou de raconter des histoires qui concernent leurs proches. Ça me plaît beaucoup de les accompagner dans ces projets parce que j’ai beaucoup à apprendre d’eux aussi. Moi, je n’ai rien à enseigner spécifiquement. Il n’y a pas de diplôme requis pour animer des ateliers d’écriture. À leurs côtés, j’essaie simplement de partager des choses que j’ai apprises toute seule ou que j’apprends en lisant Virginia Woolf, Joseph Kessel, Romain Gary, Emmanuel Carrère… D’ailleurs, plus vous lisez, plus vous vous rendez compte que tous les écrivains se demandent comment écrire.

Ces ateliers d’écriture sont merveilleux pour ceux qu’ils permettent : les échanges. C’est souvent ce dont on a besoin. Avec la littérature, on est dans une activité où il est difficile de demander conseil sur un manuscrit. Si on demande à un proche, il ne va pas être objectif. Pour être lu par un professionnel, c’est difficile parce qu’il faut être introduit dans le cercle littéraire. Les ateliers d’écriture sont des endroits intermédiaires où la parole est libre. On peut venir avec son désir d’écrire et le faire mûrir, aux côtés d’autres personnes. Ces ateliers favorisent l’entraide, l’écoute et sûrement la motivation. C’est ce que je constate depuis toutes ces années. J’ai certains participants qui vont au bout de leur projet, qui proposent leur manuscrit à des maisons d’édition parce qu’ils ont trouvé au sein de ces ateliers, la force de croire en eux et en leur histoire. À Sciences Po, je prends beaucoup de plaisir à enseigner à des étudiants de 17 et 18 ans, qui n’ont parfois jamais écrit autre chose que des dissertations, des commentaires de texte. À l’école Les mots, j’ai eu des médecins, des ingénieurs qui viennent à la fin de leur journée avec un projet auquel ils consacrent du temps. Je les trouve incroyablement courageux et ils me rappellent que l’écriture est, toujours et avant tout, une affaire d’engagement.