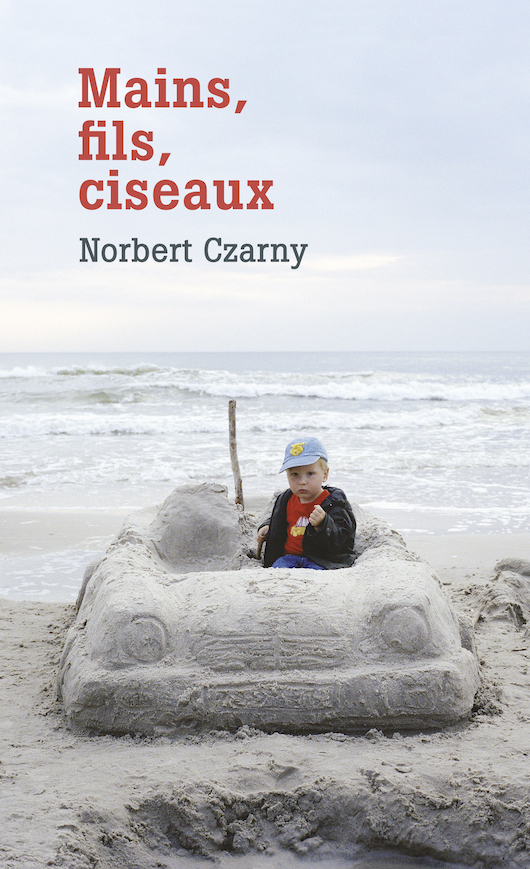

On ne peut que souscrire aux assertions de Norbert Czarny lorsqu’il dit du XXe siècle qu’il est le pire de tous les siècles, du fait notamment des conflits mondiaux et persécutions antisémites qui ont entraînés l’exil et le génocide de plusieurs millions de Juifs d’Europe. Dans Mains, fils, ciseaux, son deuxième roman publié chez Arléa, Norbert Czarny se pourvoit d’une écriture juste et puissante pour reconstituer la trajectoire des siens dont les vies furent tristement bousculées par la Shoah durant la Deuxième Guerre Mondiale. Entretien avec Norbert Czarny

Pour débuter, je vous demande une biographie. Quel est votre parcours ?

Norbert Czarny : Je suis né en 1954 à Paris. J’ai étudié les Lettres après les classes préparatoires. J’ai tout appris ces deux années, et surtout le goût de la littérature (Flaubert, Balzac surtout). Je suis devenu professeur, et j’ai surtout enseigné en collège, parce que je pouvais faire écrire les élèves. C’est une expérience très importante pour moi parce que ça requiert beaucoup de patience et de pédagogie. C’est aussi un métier qui rend modeste. Quand vous êtes professeur de collège, vous êtes confronté à des enfants, des pré-adolescents et des adolescents. Il n’y a pas de numéro à faire. Vous ne pouvez pas jouer les arrogants ou suffisants, pas faire le malin si vous voulez qu’ils apprennent. Cela tombait bien parce que je ne me sens pas capable de jouer un numéro.

Ce qui a été aussi très important dans mon parcours a été de faire de la critique, à partir des années quatre-vingt. Au début à l’École des Lettres, une revue qui m’a accueilli en 1984 et pour laquelle j’ai beaucoup écrit. J’ai ainsi réalisé des séquences didactiques pour les collèges sur des œuvres souvent publiées à l’École des loisirs, la vitrine de l’École des lettres. Et puis quand le site est apparu sur le net, j’ai écrit des critiques de romans contemporains.

Ensuite, j’ai travaillé pour la Quinzaine littéraire et pour En attendant Nadeau quand la Quinzaine littéraire a disparu. Ça m’a amené à lire évidemment beaucoup d’écrivains, majoritairement français. Il m’est aussi arrivé d’animer des stages, d’animer des rencontres, de faire des formations au sein de l’Académie de Versailles, toujours autour de la littérature contemporaine.

J’ai pris ma retraite en 2019. Depuis, je consacre tout mon temps à lire et écrire de la critique. Quand j’ai l’envie, la disponibilité, j’écris. Et notamment pour le site et l’association Kimamori puisque j’ai quitté En attendant Nadeau en 2023.

Pourquoi écrivez-vous ?

Norbert Czarny : J’écris parce que j’ai besoin, parfois, mais pas toujours, de rendre grâce aux êtres que j’aime, à ceux que je croise ou côtoie, bref à des gens de peu, de les honorer. Je n’écris que quand j’en éprouve vraiment la nécessité.

J’écris aussi parce que je préfère regarder, observer, écouter, que donner une opinion. Il y en a trop, on en est même accablé.

« Des gens de peu » ?

Norbert Czarny : Je me suis toujours intéressé à ce que j’appelle des gens de peu : les plus humbles, les plus pauvres, les anonymes. Ce sont des gens qui ont souvent des vies énormes, immenses. Il suffit de peu de choses pour s’en rendre compte. Parfois, un nom, un prénom, une date de naissance, une date de décès, autrement dit, une tombe. Cela, je l’ai compris grâce à Pierre Michon. C’est-à-dire qu’il suffit de peu de choses pour qu’une existence prenne toute sa dimension. Si vous allez dans un cimetière et que vous regardez une tombe, vous avez un roman devant vous. Ça peut être n’importe où. Si je pars au Mali et que je me rends sur la tombe d’un griot, d’un bonimenteur, d’un animateur d’émissions à la radio, d’un marchand qui allait de ville en ville pour vendre des tissus, j’aurais de quoi écrire un roman. Pour peu qu’on se livre à l’exercice, l’imagination peut le faire. A condition de prendre appui sur une forme de réalité. La tombe en est une.

Comment écrivez-vous ?

Norbert Czarny : Je n’écris pas beaucoup chaque jour que je le fais. Cela se passe sur de courtes périodes, avec un maximum de concentration mais jamais plus de deux heures. Et donc j’aime les chapitres assez brefs. Ensuite, je me relis et je suis attentif à ce que me suggèrent celles et ceux qui me lisent. Pour Mains, fils, ciseaux, mon ami Nicolas, traducteur du letton, et fin lecteur a été cette vigie, et Anne Bourguignon, mon éditrice plus encore…

J’écris d’abord à la main, au stylo-plume ou feutre assez fin, sur un cahier ou un bloc avec des lignes. Il y a deux raisons à cela. La première, c’est que j’adore les stylos. J’ai même écrit un texte dont je ne sais pas trop quoi faire qui s’appelle 52 stylos, c’est mon autobiographie à travers mes stylos-plume. La deuxième raison, c’est que j’aime beaucoup le geste de la main. Je pense qu’on a besoin de la main pour penser à tous égards. C’est une partie très importante du corps : vous mangez, vous cuisinez, vous bricolez, vous caressez, que ce soient des humains ou des animaux avec la main. Par exemple, vous calmez un bébé qui pleure en lui mettant la main sur le ventre ou sur le dos, etc. C’est aussi un outil très précieux en relation avec le cerveau. Ce n’est pas la même chose que le clavier. Quand vous écrivez à la main, vous formez des mots et des phrases immédiatement. Quand vous êtes sur un clavier, vous tapez sur des lettres. Certes, celles-ci forment des mots, mais ce n’est pas la même chose. Moi, j’ai besoin de la main. Je retrouve ceci chez Luc Lang. Il en parle très bien dans Le Récit du combat, un livre axé sur les arts martiaux et sur la question de la transmission.

Une fois que j’ai écrit à la main, je tape à l’ordinateur et j’enrichis, je lis et relis.

Vous avez publié en janvier 2023 Mains, fils, ciseaux, un poignant ouvrage qui raconte le parcours de votre parentèle avant et après la Shoah. Quelle est la genèse de ce livre ?

Norbert Czarny : Je n’ai jamais cessé d’écrire sur les miens, qu’il s’agisse de mes grands-parents dans Les valises (Lieu commun 1989, épuisé sinon sur internet) ou le récit que vous évoquez.

Je n’écris pas « sur » la Shoah mais elle est inévitablement là puisque j’en suis le produit, à tous égards. Je suis né de la rencontre entre un survivant des camps, né en Pologne, et une enfant cachée née à Metz.

J’ai écrit de nombreux textes sur les miens, j’ai cherché une forme, mais la première version ne fonctionnait pas. C’était surchargé : références géographiques, historiques, noms de personnes, retours en arrière, projection, on s’y perdait (sauf moi). J’ai élagué et je suis parvenu à cette forme.

Construit sous forme de fragments, Mains, fils, ciseaux met également en exergue le récit de celles et ceux qui ont côtoyé votre parentèle dans différents camps nazis de travail forcé, de concentration et d’extermination. Quelle en est la raison ?

Norbert Czarny : C’est une histoire familiale et collective parce que selon moi, les deux sont indistincts. Nous sommes pris dans l’Histoire, dans un milieu social donné, nous ne venons pas de nulle part. Pour le dire autrement, et simplement, je ne serais jamais en ce monde si. Or ce monde, c’est le XXème siècle, le pire de tous, même si ce siècle n’est pas brillant.

Parmi les personnes dont vous racontez le récit, il y a votre grand-père maternel, un déporté qui malgré sa fin imminente tenait à ce que sa femme vive et se trouve un bon mari, « quelqu’un pour aimer et élever » leur fille. Comment comprenez-vous le vœu de cet homme et sa foi à un avenir meilleur pour les siens dans un monde pourtant vicié par la déportation et l’extermination des Juifs d’Europe ?

Norbert Czarny : Je n’ai aucune explication sur les propos de mon grand-père. Il n’a pas supporté ce qu’il voyait et s’est jeté contre les barbelés. Il a voulu, en effet, délivrer une parole d’espoir. Il le fallait. Je ne sais pas si on peut dire autre chose avant de disparaitre de la façon qui fut la sienne.

Lire aussi : Par-delà l’oubli » de Aurélien Cressely, un monument de papier à la gloire des notables

Comment analysez-vous cette haine multiséculaire des Juifs ? Cet antisémitisme qui a été alimenté à la fois par des figures politiques, intellectuelles et religieuses ?

Norbert Czarny : Je ne suis pas historien, pas sociologue, pas spécialiste de l’antisémitisme. Je constate, comme vous, et je sais que l’explication est multiple, recoupant ces divers champs de recherche.

Je prends cette passion haineuse avec une sorte de philosophie. Les Juifs font de très bons boucs-émissaires en Occident, mais cette fonction de bouc-émissaire est variée. En Inde, ce sont les Musulmans, dans le Maghreb ce sont les sub-sahariens noirs, aux Etats-Unis, c’est selon.

Il est cependant vrai que les Juifs sont bien meilleurs dans le rôle. On leur attribue à la fois le pouvoir de l’argent et celui de la révolution communiste, etc. Aujourd’hui, on les confond avec les Israéliens, on confond tous les Israéliens avec leur gouvernement d’extrême-droite nationaliste et raciste et par un raccourci facile, on confond les Juifs avec ce gouvernement que beaucoup d’entre eux (dont je suis) ne supportent en rien.

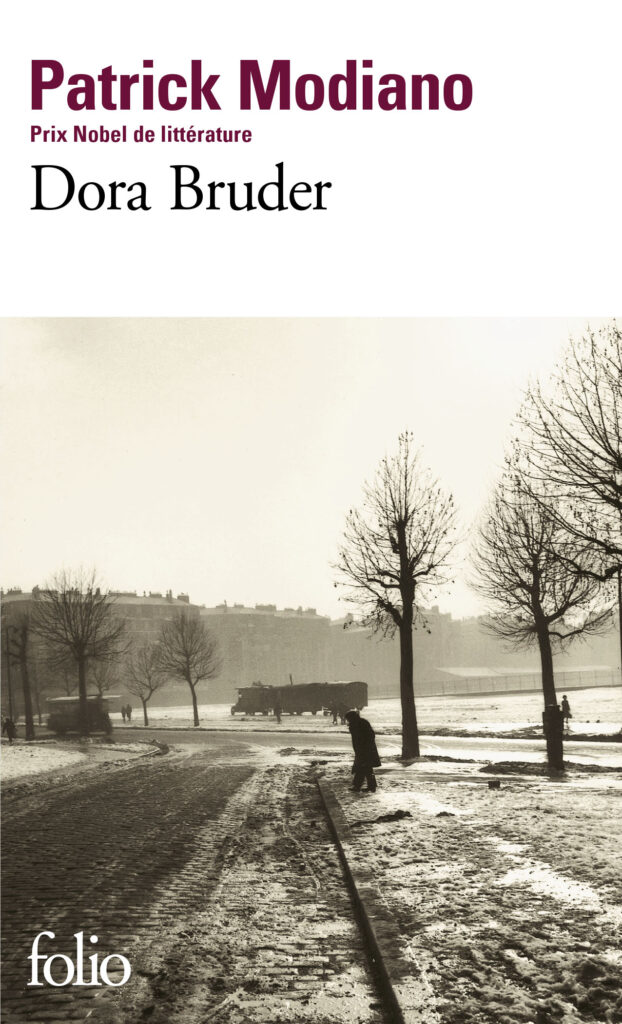

Dans Dora Bruder, Patrick Modiano que vous estimez abondamment écrit avoir voulu répondre dans son premier livre à tous les auteurs qui ont dépeint le juif comme « un monstre imaginaire, fantasmatique, dont l’ombre menaçante (court) sur les murs, une créature pourrie par tous les vices, responsables de tous les maux et coupable de tous les crimes ». La littérature peut-elle réellement quelque chose face à l’antisémitisme ?

Norbert Czarny : Elle ne peut rien. Tout juste sensibiliser les plus jeunes, ceux qui ne savent pas encore dans quel monde ils vivent.

Les antisémites sont incultes ou forgés par le complotisme. Ils croient en des idioties dangereuses ou en des théories incohérentes. Ils aiment les extrêmes. Or la littérature se résume à deux mots : nuance et complexité. Rien n’est univoque et un personnage comme Javert, que l’on croit atroce, est bouleversant quand tout à coup il doute. Douter est un privilège. Les antisémites, comme tous les idéologues ou incultes, n’ont que des certitudes.

La littérature est justement le médium que vous avez choisi pour aborder également l’exploitation industrielle des déportés par les grandes entreprises allemandes…

Norbert Czarny : C’est une incidente (pas négligeable, mais un détail, si j’ose ce mot employé à mauvais escient il y a une vingtaine d’années). Je ne suis pas marxiste (je n’ai rien contre ce courant de pensée), je n’applique pas une « grille de lecture » de ce type au nazisme, mais ce régime totalitaire a été une bénédiction pour le capitalisme allemand : relance de l’industrie, innovation technique, sans trop de frais de main-d’œuvre grâce à l’esclavage. Après la guerre, ces industriels qui avaient exploité des déportés ont conservé le pouvoir et « reconstruit » une Allemagne soutenue par les Etats-Unis. Ils se sont acheté une conscience en dédommageant les survivants.

Cette question du dédommagement, notamment financier, revient souvent dès qu’on parle de crimes contre l’humanité. Peut-on réellement dédommager des vies brisées par des crimes génocidaires ?

Norbert Czarny : Non. On peut seulement faciliter l’existence des survivants, d’un point de vue matériel. Ce n’est pas rien. Mais sur le fond, la réparation est impossible.

Mains, fils, ciseaux à la particularité d’avoir été construit à la fois avec vos souvenirs et les témoignages recueillis auprès de vos parents, y compris avec un magnétophone. Quelle en est la raison ?

Norbert Czarny : J’avais besoin d’archives, de sources, et j’ai trouvé l’essentiel dans des enregistrements réalisés par mon père, par ma mère, et dans de vieux papiers pour ce dossier d’indemnisation dont je parlais. Je n’ai rien inventé : j’ai « monté » (comme un réalisateur de films) le récit.

Diriez-vous qu’il s’agit d’une autobiographie de vos parents qui n’ont pu écrire ?

Norbert Czarny : Non, je ne crois pas. Mon père n’a jamais eu envie de raconter sa vie comme un écrivain ou un témoin le ferait. Il racontait beaucoup, mais seule la parole vive lui convenait. J’en dirais presque autant de ma mère. L’autobiographie suppose souvent que l’on révèle des secrets, des travers, des penchants qui peuvent choquer. Nul n’était plus pudique que mon père et ma mère, qui parle désormais très peu, et est tout aussi réservée. Je n’avais donc pas de secret à dévoiler.

Très souvent, je regarde les écrivains que j’aime avec admiration, avec déférence, toujours impressionné par leur travail… Ils jouent leur vie en écrivant.

Norbert Czarny

Même si j’ai eu beaucoup de réticences avec ce mot-là, je dirai du livre que c’est un roman. C’est un roman dans lequel rien n’est inventé comme je l’évoquais plus tôt. C’est un roman écrit en partie avec les enregistrements transmis par mon père sur des cassettes que j’ai mis plus de 30 ans à écouter. Quand je les ai écoutés, je me suis rendu compte qu’ils étaient une mine d’or. Mon père, qui était un très bon conteur, racontait de manière précise et claire tout ce dont j’avais besoin de savoir. Il répondait à toutes les questions que je lui avais posées après la publication de mon premier roman, Les valises, qu’il avait lu. À la sortie de Mains, fils et ciseaux, Maryline Desbiolles, qui est une très grande romancière, m’a écrit ceci : « Votre livre est un roman parce qu’il y a ce qu’on voit, tout ce qu’on devine et tout ce qu’on ignore ». C’est exact. Par exemple, mon père ne m’a pas parlé des trains que lui ou les siens ont eu à prendre. Il ne m’a jamais donné le nombre de cousins qu’il avait. Il m’a dit d’emblée il y a des années : « Ça, je ne peux pas le raconter ». Autant vous dire qu’il avait une mémoire incroyable. Si j’avais insisté pour avoir leur nombre ou même l’arbre généalogique de notre famille, il aurait tout mis sur le papier en dix minutes. Je n’aurais peut-être rien fait de cet arbre généalogique, mais au moins, j’aurais été heureux d’en avoir un, comme tout le monde. Mais comme la plupart étaient morts fusillés, massacrés, gazés, le simple fait de les nommer aurait été une souffrance pour lui.

Parmi les choses distinguables dans Mains, fils, ciseaux, il y a les rapides traversées de l’enfance et de l’adolescence de vos parents…

Norbert Czarny : C’est vrai que le livre est aussi une traversée de l’enfance pour ma mère et de l’adolescence pour mon père. Ce sont des gens qui n’ont pas vraiment eu d’adolescence. Mon adolescence a souvent rendu jaloux mon père, qui ne la comprenait absolument pas. Et quand on est adolescent, c’est toujours conflictuel avec les parents. On s’éloigne, on se sépare, on fait des choix qui ne sont pas les leurs. Pour mon père, c’était très difficile à tolérer ou à supporter, il ne l’acceptait pas. Malgré tout, ce sont des héros pour moi, des héros modestes. Ma mère est quelqu’un d’à la fois candide et rusée, avec un instinct incroyable. Elle est toujours parvenue à se débrouiller dans des situations qui auraient pu être catastrophiques. Elle a aussi rencontré à chaque fois, sur son chemin, une figure positive, une Juste. Durant la guerre, il y a une femme qui l’accueille sans demander quoi que ce soit. Ni argent, ni conversion au catholicisme. Elle l’héberge, la cache à certains moments, lui sauve la vie et la rend heureuse. Malgré la guerre, l’enfance campagnarde de ma mère est un moment de grande joie. Ça me paraît important de dire cela parce qu’il y a beaucoup de clichés qui circulent sur cette période et sur les français, beaucoup de généralisations. À plusieurs reprises, il m’est arrivé d’entendre ou de lire : « La France a été antisémite ». Non, ce n’est pas vrai ! Il y a eu des Français antisémites. Il y a eu des journaux antisémites. Il y a eu des pratiques antisémites. Il y a eu un gouvernement de Vichy qui a anticipé les désirs et les souhaits des nazis. Mais il y a eu aussi des Justes et la preuve en est que des Juifs ont échappé au pire. Ça veut dire que ceux qui ont survécu, ceux qui ont échappé aux rafles, aux camps, ont été sauvés. Ils ont été cachés et protégés de toutes les manières possibles par souvent des gens de peu qu’il ne faut jamais oublier.

Lire aussi : « Derrière le rideau » de Sara del Giudice, une œuvre poignante contre le déni et l’oubli mémoriels

Quels termes emploieriez-vous pour qualifier votre travail littéraire et votre style ?

Norbert Czarny : Cette expression me parait un peu hyperbolique. J’ai écrit deux livres (publiés) trois ou quatre restés dans des tiroirs. Je le regrette parfois, mais je me dis que le tiroir leur va bien, aussi. Très souvent, je regarde les écrivains que j’aime avec admiration, avec déférence, toujours impressionné par leur travail. Je suis un paresseux, à côté de Lobo-Antunes, de Appelfeld ou de Josef Winkler, que je viens de découvrir. Ils jouent leur vie en écrivant.

En ce qui concerne mon style, je dirai qu’il est sobre, elliptique, sans aucun pathos, dans le refus de l’hyperbole (sauf par ironie). Et bien sûr ironique. Sans cela, rien ne va pour moi.

D’où vous vient cet attrait pour l’ironie ?

Norbert Czarny : Je suis à 100 % français, mais j’ajouterai que je suis aussi à 100 % centre-européen. Mes racines sont en Pologne. C’est une Pologne qui était cosmopolite, dans laquelle il y avait une très forte communauté juive qui n’existe plus, qui a été complètement anéantie. Une Pologne entourée d’une part par la Russie, d’autre part par l’Allemagne. L’ironie qui est très importante chez moi vient de ce monde-là. Cette Europe centrale de Kundera, des auteurs que j’aime… L’ironie, c’est une manière de se protéger et de se défendre contre la toute-puissance de l’idéologie, de la politique, des certitudes.

Mon père parlait toujours au second degré. Il était très rare qu’il nous parle au premier degré. Moi-même, quand je suis en forme ou quand la présence d’autres personnes m’y incite, je parle au second degré. C’est toute une culture. Mais pour m’en tenir à votre question sur l’ironie, je pense que c’est l’arme des faibles, même si je n’aime pas cette métaphore. La plupart des peuples qui manient l’ironie sont des peuples qui, par ce moyen-là, essaient de se défendre contre la bêtise, la cruauté. Je ne suis jamais allé en Afrique mais je suis sûr que je m’y serais plu. J’aime l’humour de ces peuples qui ont beaucoup vécu, subi, et qui gardent une vitalité par le rire.

Votre livre est écrit dans un français magnifique empreint de silence. Comment avez-vous construit cette langue ?

Norbert Czarny : Alors là, pour le coup, je dirais en travaillant. J’écris depuis très longtemps. D’abord des textes de lycéen amoureux (pas trop de poésie quand même) pour plaire à des filles, qui me trouvaient gentil mais pas trop intéressant. Je plaisante à peine.

Peu à peu, j’ai trouvé ma voix. Et ma voie. Bien sûr la lecture a joué. On apprend tout le temps à lire.

Quel est votre rapport personnel aux langues ?

Norbert Czarny : J’aime en entendre mais je n’en maitrise pas vraiment une autre que le français. Je peux parler et comprendre l’italien, je me débrouille en allemand, j’entends le yiddish, je parle, sans plaisir, l’anglais (ou le globish) j’aime l’espagnol mais je le comprends sans le parler. Tout est lié au football puisque j’apprends des langues pour suivre l’actualité footballistique.

Mains, fils, ciseaux est parsemé de plusieurs langues qui permettent entre autres d’entrevoir les conséquences des différentes traversées qu’ont eu à effectuer vos parents…

Norbert Czarny : C’est l’Histoire qui a voulu cela, et n’en déplaise à des xénophobes, racistes et autres haineux, c’est toujours l’Histoire qui veut qu’on parle des langues étrangères en France. Quand il n’y aura plus de misère, de sécheresse, de dictatures sur les continents, on ne parlera plus qu’une langue dans chaque pays. Enfin… pas vraiment puisque nous sommes tous porteurs de langues.

La littérature est ce qui laisse une trace, du plus humble au plus glorieux. C’est à la fois l’univers de Marie-Hélène Lafon dont le territoire est réduit à peu d’espace (une rivière nommée la Santoire, dans le Cantal) et celui de Tolstoï avec ses empereurs, ses princes et ses bourgeois.

Norbert Czarny

Parmi les auteurs figurant dans votre panthéon culturel, il y a Patrick Modiano, souvent cité dans Mains, fils, ciseaux. Qu’est-ce que vous aimez dans l’écriture et le projet littéraire de cet auteur ?

Norbert Czarny : La sobriété, la justesse du regard, l’importance de la sensation, en somme la poésie. Pour moi, c’est un poète qui écrit des romans, mais l’élégance du style nous ramène à Nerval, à Verlaine, à bien d’autres qu’il cite.

J’aime aussi le fait que dès 1968 il a compris, senti, que le passé ne passait pas, contrairement à ce que les idéologues de ce temps croyaient et professaient : ils pariaient sur la Révolution, sur Mao, sur d’autres tyrans. Lui pariait sur le roman.

Il a écrit un très beau livre que j’aime beaucoup qui s’appelle Un Pedigree dans lequel il se présente sans faire de l’autobiographie très fouillée, justement pour montrer que sa vie ne ressemblait à rien jusqu’à ce qu’il devienne adulte, jusqu’à ce qu’il se libère un jour du poids douloureux de son enfance et de sa jeunesse. Mis à part Vestiaire de l’enfance, j’aime tous ses livres. C’est mon écrivain de chevet. Vu ce qu’il écrit, ça peut paraître paradoxal, mais c’est l’homme le plus doux et le plus paisible qui soit. C’est quelqu’un de très lunaire (Il est dans l’espace.) et solitaire. Il est presque sauvage. Vous pouvez le croiser dans Paris en train de marcher. Si ça arrive, il faut le laisser tranquille parce qu’il rêve.

Quelle est votre définition personnelle du roman ?

Norbert Czarny : J’ai envie de reprendre ce qu’en dit avec justesse Patrick Deville : c’est tout ce que l’on ne peut classer autrement. Le roman englobe bien des genres : le documentaire, la poésie, la fiction pure, l’autobiographie etc. D’où sa souplesse, sa vitalité. Je l’apprécie à partir du moment où 1, Il ne se résume pas à ce que Kundera appelait la story. 2, il ne coche pas les cases à la mode, auquel cas c’est du journalisme déguisé. Mais je préfère alors le journalisme.

Et de la littérature ?

Norbert Czarny : Je ne saurai pas dire. Le mot me semble académique et la chose vivante. La littérature est ce qui laisse une trace, du plus humble au plus glorieux. C’est à la fois l’univers de Marie-Hélène Lafon dont le territoire est réduit à peu d’espace (une rivière nommée la Santoire, dans le Cantal) et celui de Tolstoï avec ses empereurs, ses princes et ses bourgeois. Elle peut s’attacher au plus banal, comme dans les œuvres de Gaëlle Obiégly, comme au plus extraordinaire dans les romans de Kafka.

Mais ce qui n’est pas la littérature est facile à définir : ce qui ne restera pas malgré le succès et les ventes en nombre.

Quels sont vos derniers plaisirs lectoriels ?

Norbert Czarny : Dernièrement, j’ai été frappé par Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafon. C’est un livre qui a une fonction thérapeutique. Des tas de gens l’ont lu parce qu’ils s’y sont reconnus, pour différentes raisons. Il y en a qui se sont reconnus dans ce qu’il pouvait dire des jeunes filles, à savoir qu’être une jeune fille, c’est être une rebelle, une révoltée, etc. Moi, je me suis reconnu dans ce que Lola Lafon racontait parce que Le journal d’Anne Franck est un journal que je ne donnais pas à lire à mes élèves et que moi-même, je n’aimais pas. J’ai compris grâce à Lola Lafon, pourquoi, c’était comme ça. Des gens se sont reconnus dans son parcours, c’est-à-dire que pendant un moment, vous ne voulez pas qu’on vous assigne une identité et vous avez raison. Et puis tout d’un coup, vous vous rendez compte que vous avez une identité, que vous avez une histoire. Ça, c’est un point important du livre. J’étais au Mémorial de la Shoah lorsqu’il y a eu une rencontre sur son livre. Les gens étaient venus nombreux, parce que justement, ça leur importait de l’entendre, de parler avec elle.

Je me dois de citer également Le Champ de Josef Winkler, Tarentule d’Eduardo Halfon, Le Syndrome de l’Orangerie de Grégoire Bouillier. Je termine cette petite énumération par un éternel contemporain, Blaise Cendrars dont j’ai lu L’homme foudroyé, La main coupée, et compte lire Le lotissement du ciel. Cendrars incarne toute la générosité de la littérature.

Je lis malheureusement peu de littérature africaine, faute de temps, faute de connaissances, mais quand j’ai lu La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr, j’ai aimé parce que c’était d’une grande profondeur. C’est un texte d’une autre dimension, une dimension universelle. Je ressens la même chose en lisant les textes sur le Rwanda de Jean Hatzfeld. Ce sont des livres qui me bouleversent parce que ce que raconte Hatzfeld, c’est ce que j’ai entendu chez moi. C’est cela la littérature : elle peut permettre à un jeune Australien de lire un livre écrit par un Rwandais, un Vietnamien, un Malien et de s’y retrouver.

Quels conseils donneriez-vous à celles et ceux qui ont envie de se lancer en littératures ?

Norbert Czarny : Je leur conseillerais de lire, de beaucoup écrire sans chercher à être publié, pour le plaisir, pour apprendre à forger leurs phrases. Je leur conseillerais aussi et surtout de ne pas tomber dans tous les panneaux à la mode. Ça c’est difficile.