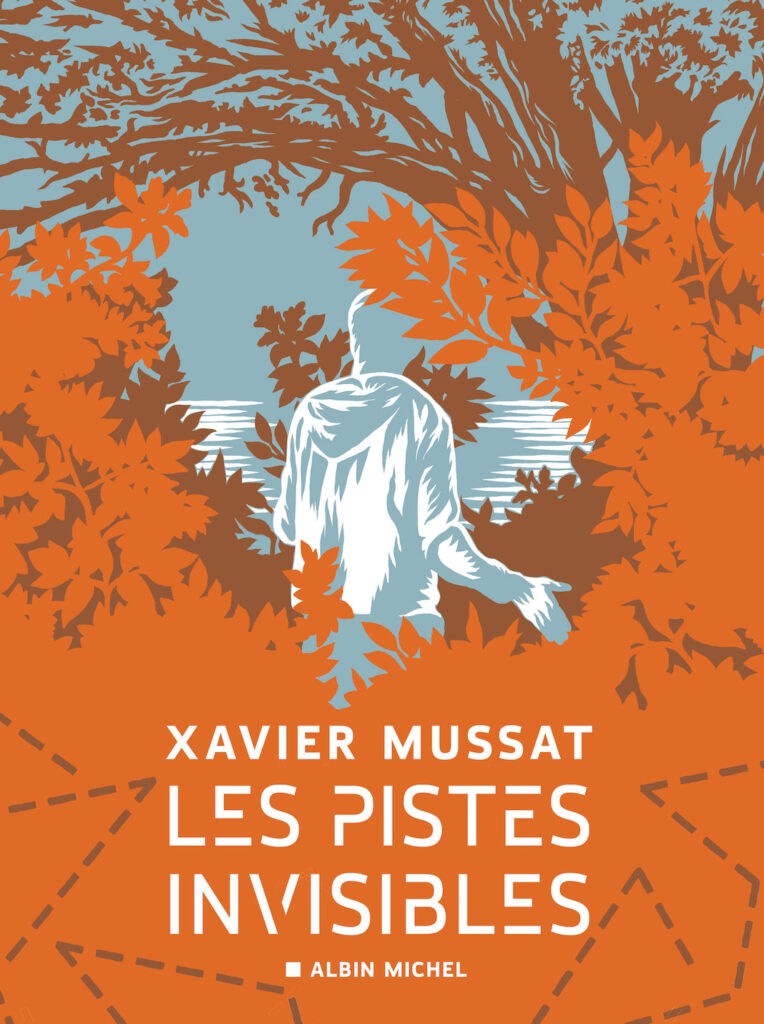

Récit d’une disparition fortuite dans les bois, Les pistes invisibles, la dernière publication de Xavier Mussat, a suscité lors de sa sortie en 2023 maintes curiosités et interrogations sur son statut de bande dessinée, en raison notamment de l’absence du protagoniste dans le champ. Un choix formel qui fait de Xavier Mussat à la fois un précurseur et un interlocuteur auguste, conscient des possibilités infinies de la bande dessinée. Entretien.

Pour débuter, je vous demande une biographie. Quel est votre parcours ?

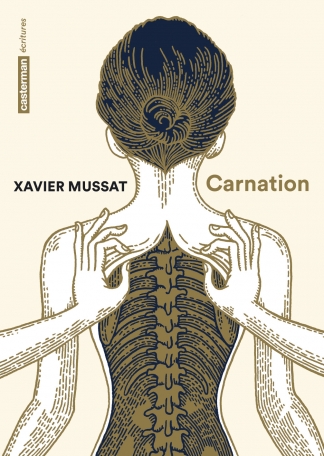

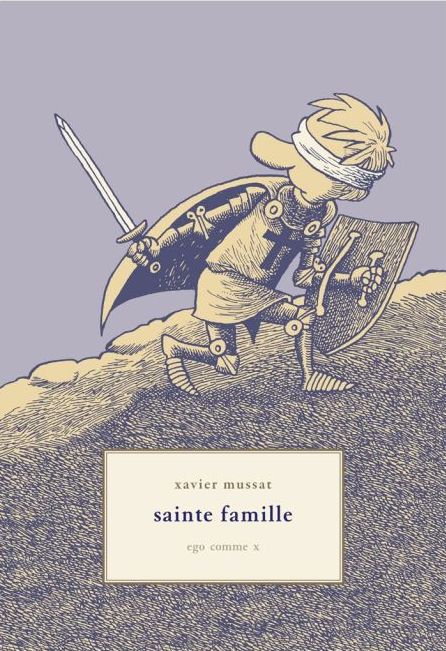

Xavier Mussat : Après des études aux Beaux-arts d’Angoulême, j’ai participé à la création des éditions de bande dessinée Ego comme x où j’éditerai en 2002 Sainte famille, mon premier album autobiographique. J’ai enchaîné plusieurs métiers : graphiste, technicien du dessin animé et puis illustrateur jeunesse pendant presque 10 ans jusqu’en 2010. C’est à ce moment que j’ai également écrit et dessiné mon deuxième album de bande dessinée Carnation paru en 2014 chez Casterman. Et puis je suis devenu professeur en école supérieure d’arts tout en continuant de mener des recherches en dessin, puis en musique expérimentale. Cette phase m’a permis de relancer mon travail éditorial et de suivre des directions en rupture avec mes premiers ouvrages dans Horst chez La 5e couche en 2020, puis Les pistes invisibles chez Albin Michel en 2023. J’ai également fondé le label Apocope pour y publier librement des objets hybrides mêlant le texte, l’image et le son.

Qu’est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans l’écriture et l’illustration de bandes dessinées ?

Xavier Mussat : Je ne sais pas écrire sans image, je ne sais pas dessiner sans écrire (hormis dans le cadre très particulier de certains livres comme Horst). J’ai donc toujours eu ce désir de mêler le dessin et le texte. Ma pratique de la bande dessinée a débuté à l’époque de l’émergence des éditeurs indépendants, à la fin des années 90. Les limites du médium ont été bousculées par cette nouvelle scène artistique. Ça a ouvert des perspectives stimulantes et ça a coïncidé avec mon besoin de raconter des choses en m’affranchissant de certaines contraintes.

J’avais le désir fort de saisir des sujets de réflexions, une matière empirique intime et sociale pour explorer la voix autobiographique et ses implications formelles. Il y avait tout à faire dans un registre alors très confidentiel. C’était un moment excitant et un travail risqué parce que sans repères.

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce médium que vous ne retrouvez pas dans les autres arts que vous pratiquez, notamment la musique ?

Xavier Mussat : Les mots amorcent systématiquement le travail qui me mène à la bande dessinée. Mais je n’aurais jamais pu me contenter d’eux. La projection du récit dans une forme graphique me permet de matérialiser une abscisse et une ordonnée, une surface de constitution du rythme, de l’espace et du temps qui proposent au regard une lecture rythmée, non linéaire. Cette géographie du récit peut proposer des champs immersifs, des variations, des ambiguïtés, des frottements…

Si je pratique également la musique expérimentale depuis 10 ans, je distingue peu ce médium de mon travail en bande dessinée. Mes préoccupations sont similaires : tenter d’investir un espace et une temporalité pour articuler un propos, une exploration formelle. Je passe de la musique à la bande dessinée par phases compulsives selon mes besoins expressifs et toujours avec la même envie de rebattre mes cartes, d’essayer quelque-chose de différent, d’inventer, quitte à en passer par des longs moments d’impuissance et de recherches jusqu’à découvrir des possibilités de rebonds.

Vous avez publié en janvier 2023 Les pistes invisibles, une bande dessinée qui montre « l’imprévisible disparition » d’un homme dans les bois. Quelle est la genèse de ce livre ?

Xavier Mussat : C’est précisément pour cette nécessité du rebond que ce livre et cette histoire se sont imposés à moi. Je sortais de 15 ans de pratique autobiographique en bandes dessinées qui avaient abouti au sentiment d’une usure de mon système narratif.

Je n’entrevoyais plus de possibilité d’invention du langage. J’avais l’intuition que quelque-chose pouvait se jouer en bousculant le statut du “personnage motif” en bandes dessinées.

Je nourrissais une envie d’émanciper mes bandes dessinées du “bonhomme” sans en trouver le prétexte, jusqu’à ma rencontre avec ce fait divers de disparition volontaire. J’avais enfin une matière première, une porte d’entrée pour tenter cette expérience assez radicale et lui donner du sens. Raconter une histoire d’invisibilisation, chercher par tous mes moyens possibles à incarner un homme, sa voix, sa subjectivité, ses souvenirs, en résistant à la tentation de sa mise en scène qui l’aurait révélé à nos yeux.

Contre toute attente, le livre montre aussi l’équanimité avec laquelle cet homme acceptera cette situation au point de se rendre invisible aux yeux des hommes. Comment expliquez-vous ce choix narratif ?

Xavier Mussat : Je propose une adaptation très personnelle de ce fait divers.

La disparition en forêt n’avait d’intérêt pour moi qu’à condition de résister aux excès de relief des personnages dans un récit d’aventure. Je voulais fabriquer autrement cette question de l’aventure, aplanir l’âme et l’humeur du personnage pour à la fois insinuer une sorte de déterminisme dans son parcours, et suggérer sa passivité. Le mettre à la merci des éléments qui sans cesse le dépassent, le recouvrent au point de le faire glisser vers sa disparition sans jamais le libérer de son espace mental presque carcéral.

Malgré cet effacement, cet homme – devenu un sujet de la forêt – vivra non loin des hommes pendant plusieurs décennies. Comment comprendre cette dualité ?

Xavier Mussat : Cet homme n’a fui que le regard des autres sur lui. Il n’a jamais souhaité se défaire d’eux ni renoncer à sa place dans le monde. Voilà ce que j’ai souhaité comprendre et raconter : l’invention d’une façon différente de vivre avec les autres, en recherchant leurs présences dans ce qu’elles pouvaient avoir de rassurant tout en se protégeant de ce qu’elles avaient de menaçant. Devenir un guetteur aussi clairvoyant qu’invisible. Survivre au dépend des autres sans tisser de liens de nécessité avec eux. C’est effectivement un grand paradoxe et c’était pour moi le sujet d’une aventure digne d’intérêt, puisque ce rapport aux autres aura permis à cet homme de vivre 25 ans dans un milieu naturel sauvage, à distance et à proximité de la société des hommes sans être jamais découvert.

De quelle manière avez-vous composé ce récit livré par le disparu lui-même ?

Xavier Mussat : J’ai choisi de raconter à la première personne parce que je voulais que le récit soit totalement en vue subjective pour produire une lecture la plus immersive possible, pour ne pas mettre ce personnage caché dans le champ visuel. Un usage de la troisième personne l’aurait désigné et donc dessiné. J’ai écrit et dessiné ce livre principalement pendant les périodes Covid et les confinements. Je n’avais pas conscience du lien entre cet isolement produit par les circonstances et celui que je racontais et qui ouvrait une fenêtre sur la nature sauvage dont nous étions privés. Le livre était commencé bien avant cette séquence sanitaire et sa genèse n’a donc aucun rapport avec elle. Mais voilà, le hasard a fait que mon personnage a fui le monde des hommes dans les forêts du Maine alors que nous étions contraints à la “distance sociale” et privés d’espaces naturels. Nous avons tous à ce moment été obligés d’inventer une manière d’être avec les autres tout en se protégeant d’eux.

Lire aussi : « Quitter la baie », une œuvre onirique et envoûtante au service de l’écologie

Il y a forcément dans mon livre l’influence inconsciente de cette étrange expérience, la gestion de mon propre isolement et cet élan empêché vers l’extérieur. Je ne savais pas comment cette histoire devait se terminer. Je me prenais au jeu d’une sorte d’improvisation qui guidait mon personnage dans une marche en forêt, fantasmée pas à pas depuis l’espace clos de mon atelier et alimentée de mes souvenirs d’adolescence à proximité des bois. Il fallait retrouver la justesse de sensations, m’appuyer sur mes expériences physiques en forêt pour y faire exister le corps du personnage sans pour autant le représenter. La description et la mise en scène de ces sensations ont pris une place importante dans l’écriture et ont été autant d’occasions de pousser les limites de mon système narratif. Quand j’ai été rendu à la fin de mon travail sur ce livre, nous étions à nouveau libres de rencontres et de déplacements… Je suis retourné dans les bois de mon adolescence dont les souvenirs avaient nourri mes planches de manière presque hallucinée. J’y ai puisé une sorte de sérénité qui a permis de boucler une boucle. Et puis les retrouvailles avec les autres ont posé ce qui allait clore cette histoire : l’idée que la longue privation du regard des autres sur nous fait disparaître ce qui nous représente à nos propres yeux et nous replace différemment dans le groupe social.

Pouvez-vous nous en dire plus sur les techniques de dessin et de mise en couleurs utilisées durant la réalisation de ce livre ?

Xavier Mussat : Ce choix technique s’est également imposé par envie de rupture avec mes anciennes pratiques du dessin au trait, en noir et blanc et très axés sur la matière graphique.

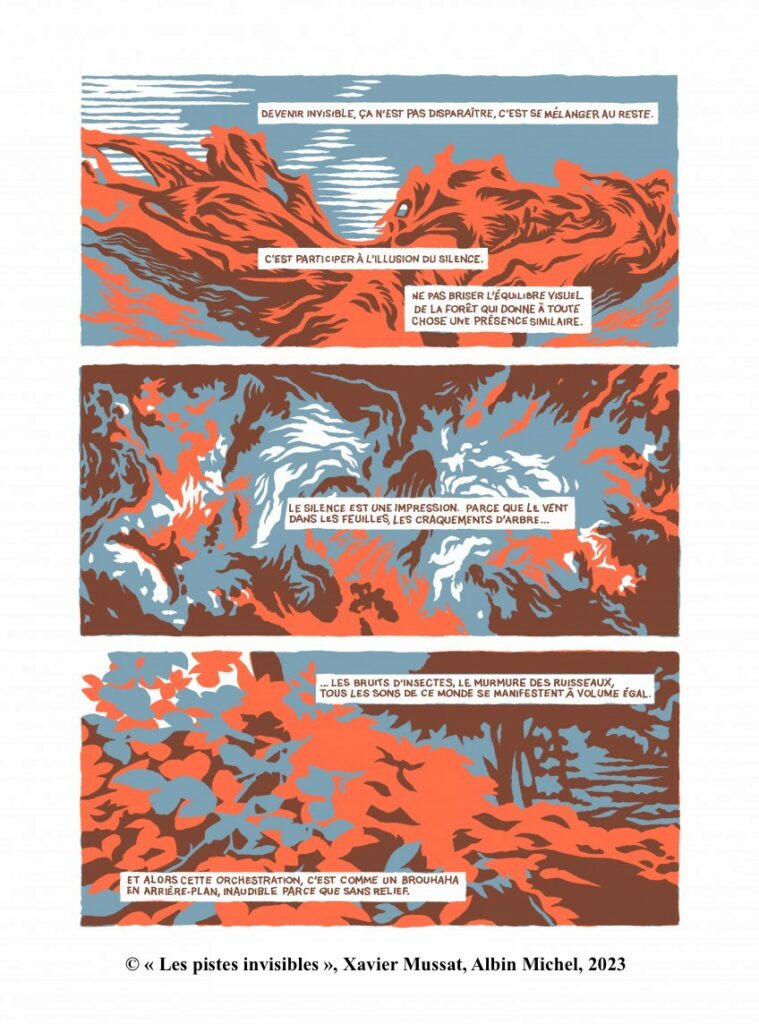

J’ai développé cette nouvelle approche en m’inspirant des procédés d’impressions par aplats superposés qu’on peut observer en sérigraphie. Cette méthode implique de penser le dessin en formes pleines, en surfaces. J’ai poussé le principe jusqu’à l’excès en excluant totalement le recours au trait de contour. Ensuite, ces formes pleines initialement dessinées comme des tâches à l’encre noire sur papier, étaient numérisées et transformées chacune en une couleur.

Mon livre étant imprimé en seulement deux couleurs (bleu et orange ainsi que le marron résultant de leur superposition), je devais pour chaque image dessiner séparément les formes correspondant à ces deux couleurs. Le dessin final n’apparaissait qu’après le traitement numérique de ces tâches réunies dans leur couleur respective à l’écran. C’est assez technique mais ce qu’il faut réaliser, c’est que cette méthode impliquait que je dessine mes images de manière morcelée, sans être certain du résultat avant l’étape finale numérique. Ça demande une capacité de projection énorme et l’acceptation de la part accidentelle et hasardeuse dans le résultat. J’ai beaucoup joué en m’imposant cette contrainte qui m’a permis en observant les accidents, de saisir des possibilités graphiques auxquelles je n’aurais pas pensé sans cela.

À l’exemple de Carnation, votre bande dessinée publiée en 2014, Les pistes invisibles semble mettre en exergue l’attachement que vous entretenez vis-à-vis de la nature.

Xavier Mussat : Je me souviens surtout avoir développé un bestiaire métaphorique dans Carnation pour raconter l’animalité amoureuse, la prédation dans les rapports humains.

Mon rapport avec la nature est ambivalent. J’ai vécu autrefois à son contact en subissant son omniprésence parfois angoissante, parfois apaisante. J’ai tendance à craindre son hostilité tout en suffoquant quand j’en suis éloigné. J’ai appris à l’aimer de loin peut-être au point de la fantasmer…

C’est toute l’ambivalence de cette relation qui est au cœur des Pistes invisibles. Une nature dont la sauvagerie impose à la fois de l’inconfort, de l’angoisse, des violences physiques, et un refuge. La forêt avale le personnage qui glisse sur une pente tout en s’exaltant du spectacle qu’elle offre à ses sens. Il y a quelque-chose dans la nature qui nous bouscule, qui nous impose une lutte et qui nous permet également d’exister.

La forêt est un organe gigantesque à la fois respiratoire et digestif. C’est elle que je décide de représenter pour y perdre ce que je refuse de dessiner. Ce qu’elle inflige et offre au personnage me permet de lui donner une voix et une histoire. Elle en est à la fois le révélateur et le camouflage.

Malgré un ancrage biographique et autobiographique, Carnation et Les pistes invisibles ont en commun d’être des réécritures, des libres interprétations d’histoires vécues dans la réalité contemporaine. Dans le premier, vous évoquiez d’ailleurs « le tri arbitraire que vous effectuez dans le réel pour extraire un récit (…) à construire ». Pourquoi ?

Xavier Mussat : Mes premiers livres autobiographiques ne pouvaient que m’amener à terme vers la tentative fictionnelle des Pistes invisibles, documentée par des témoignages, par une matière biographique, et par mes expériences personnelles.

Sainte famille et Carnation, mes deux bandes dessinées autobiographiques, jouaient “à fleur de peau” sur un besoin au départ strictement exutoire et introspectif. Puis ce travail m’a peu à peu mené vers une sorte de distanciation raisonnée et à la prise de conscience dans Carnation de ce que je fabriquais : une fois que j’avais pris le contrôle de mes intentions de récit et que ma volonté de propos s’était affirmée, tout ce que je choisissais de puiser dans le souvenir de ce qui avait été vécu, entrait au service de mon dessein. J’organisais donc une structure de récit en m’appuyant sur le “vrai” tout en choisissant un angle, une histoire, un montage, donc fatalement en mettant hors champ ce qui ne lui était pas utile.

Lire aussi : Chadia Loueslati, partisane de la bande dessinée autobiographique

La question de la vérité ayant animé beaucoup de débats à cette époque autour des publications autobiographiques en bandes dessinées, il m’a semblé important de la dissocier de la notion de sincérité que le Pacte autobiographique amalgamait.

La disparition hors champ d’épisodes vécus ne remet pas en question la sincérité d’une démarche autobiographique, mais elle affecte forcément le traitement de la vérité. C’est sans doute une évidence et il n’y aurait rien eu à clarifier si les lecteurs n’avaient pas à cette époque conditionné leur approbation au respect de ce pacte de vérité. La lecture d’une autobiographie me semblant altérée par ce besoin de croyance en sa véracité, je me suis clairement positionné hors du Pacte autobiographique en délestant mon travail de l’intention d’être crû. Ce délestage m’a permis de clarifier un peu ma démarche. Seule la matière vécue m’intéresse pour ce qu’elle permet en termes de réalisme, de précision et de sensations de justesse dans l’écriture. Qu’importe finalement que le lecteur puisse établir des liens de véracité entre ce qui est raconté et le réel, qu’il identifie des personnes, des lieux, des dates, ou qu’il ne le puisse pas…

J’accepte volontiers le flou, l’ambiguïté qui peuvent entourer ces livres et leur statut possiblement fictionnel. Pour Les pistes invisibles, j’ai encore poussé la frontière. J’ai déposé l’artefact de ce “moi” incarné par mon personnage et je me suis contenté d’élargir le champ des matières utilisables : la matière vécue, et puis celle qui n’était pas disponible immédiatement et qu’il a fallu puiser en me penchant attentivement sur des témoignages, des reportages, des écrits…

Comment qualifierez-vous votre travail ?

Xavier Mussat : Je me suis mis dans des situation périlleuses en exhibant mes tripes, en m’imposant des processus d’écriture terriblement longs, des changements de cap d’un livre à l’autre, des expérimentations déroutantes. Je brouille tellement les pistes qu’il est presqu’impossible de me suivre. Alors je ne vois pas trop quoi en dire à part peut-être que c’est le travail d’un cascadeur métamorphe un peu dispersé.

Et votre style ?

Xavier Mussat : Inconstant.

Les pistes invisibles, votre dernière bande dessinée est écrite dans un français magnifique empreint de poésie. Comment avez-vous construit cette langue ?

Xavier Mussat : J’avais l’idée d’une langue oui. Pour la première fois je n’endossais plus mon personnage. Je savais que je ne pouvais plus donner libre cours à mes habitudes d’écriture. Il fallait inventer la voix intérieure d’un autre que moi. J’ai beaucoup cherché les sonorités de cette langue. Je lisais à voix haute le texte que j’écrivais pour en éprouver le chant.

Je ne pouvais pas inventer de toute pièce cette autre voix sinon elle aurait été caricaturale. Il fallait qu’elle parte de la mienne et que je tente de la maîtriser notamment par la retenue pour lui donner les accents que je recherchais. J’ai raccourci mes phrases, je les ai morcelées dans le rythme de mes découpages de planches. Je voulais qu’on entende un homme confronté à l’effort du souvenir, apte à utiliser avec une extrême précision sa mémoire perceptive.

Quel rapport entretenez-vous avec les langues que vous parlez, notamment le français ?

Xavier Mussat : Je ne retiens pas les lexiques d’autres langues. C’est un désastre. Et puis mes efforts de prononciation de leurs sonorités se heurtent au sentiment que je parle faux, que ma bouche n’est pas adaptée, qu’il faut la tordre pour essayer de faire illusion. Les mots étrangers coulent sur moi. Je n’entends que leur musique, leur flux mélodique. J’ai renoncé. Ma seule frustration, c’est de ne pas pouvoir chanter en anglais… Notre langue maternelle est pour moi une source de tiraillement. J’ai été un mauvais élève dans l’apprentissage de ses règles et paradoxalement très remarqué par mes professeurs pour mes capacités en rédaction. Seule la lecture de bandes dessinées et de livres a sauvé mon rapport à elle. Je les lisais et les relisais tant de fois par plaisir que je finissais par apprendre malgré moi. C’est avec les livres que je me suis passionné pour ce que notre langue permet de raconter, de nommer, de penser, de représenter et de faire ressentir.

Quels sont les auteurs et autrices de langue française que vous aimez ? Vous ont-ils permis de vous construire intellectuellement et humainement ?

Xavier Mussat : Mon intérêt pour la lecture a fortement grandi à cette période de ma scolarité où sont apparus les enjeux d’apprentissage des langues étrangères et mon impossibilité d’accéder à elles. J’ai rencontré dans cet instant de l’enfance et de l’adolescence des écritures d’auteurs dont il me semblait que la langue permettait précisément de ressentir des décalages dans le temps ou dans l’espace, de l’étrangeté, d’élargir ma vision du monde. Je me rappelle notamment ma confrontation à douze ans avec les récits autobiographiques de Pagnol, de Dorgelès, et puis à quinze ans, l’invention argotique de Burgess, et puis Maupassant, Zola dont le naturalisme social a marqué mon adolescence et forgé un début de conscience politique. J’étais très réceptif à ces visions réalistes du monde, qu’elles soient empreintes d’une douce nostalgie de paysages de l’enfance ou au contraire de la noirceur de la condition humaines, boueuse, désespérée… Je ne sais pas de quelle manière chacune de ces écritures m’a construit, mais je sais qu’elles m’ont désenclavé.

Plus tard j’ai rencontré d’autres auteurs et leur présence a pu être très importante dans mon travail d’écriture. Je pense à Calaferte, à Bukowski, à Léonard Michaels, Cormac McCarthy, David Vann…. Il y a bien entendu également les auteurs de bande dessinée qui ont compté et que je ne distingue pas des romanciers en terme d’importance. Le dernier en date, Valfret, vient de publier Un et demi, un livre remarquable et audacieux, très libre formellement dans le rapport entre le texte et l’image et avec une écriture puissante, resserrée, poétique et presqu’omnisciente.

Dans Carnation, vous mettez en exergue d’autres grands noms de la littérature tels que Samuel Beckett, John Riel, Italo Calvino et Arto Paasilinna. Qu’est-ce que vous aimez chez ces auteurs ?

Xavier Mussat : Ces auteurs ont été des sources d’inspiration à une époque. Beckett dans cette invention du langage par l’apprentissage de la langue étrangère (le français dans lequel il écrivait était une “langue de travail” et lui permettait un assèchement stylistique).

Calvino, Paasilinna et Riel abordaient sous l’angle de la satire les questions de la désobéissance, du rapport conflictuel aux autres et à soi-même, l’exil volontaire, le paysage refuge… Ces lectures sont liées à l’écriture de Carnation. Une période où il a fallu mettre de l’ordre dans mes exaltations, mes agitations. Elles sont aujourd’hui assez loin de moi.

De ses débuts à aujourd’hui, le statut définitionnel de la bande dessinée n’a cessé d’évoluer. Si certains le considèrent comme un art appartenant au registre pictural, d’autres le lient à la littérature. Quelle est votre définition personnelle de la bande dessinée ?

Xavier Mussat : Je m’abstiendrai de définir quoi que ce soit. Ce qui semble autoriser l’emploi du terme “bande dessinée” est le résultat d’une histoire en mouvement mais dont on ne retient que la partie acquise. La bande dessinée indépendante des années 90 a suscité des interrogations, des oppositions aujourd’hui complètement obsolètes.

Le temps et l’obstination ont eu raison des limites fixées. Aujourd’hui, Les pistes invisibles pose à nouveau la question en raison de cette absence de personnage. Certains interrogent son statut de “bande dessinée”. J’ai l’impression qu’une définition ne peut que clore la question de la forme à la lumière de ce qui à été déjà intégré par le grand nombre. Fixer des limites théoriques est un acte mortifère. Je crains que nous ne soyons pas en mesure de savoir ce qui demain définira ce médium, et tant mieux pour les inventeurs qui osent repousser les frontières.

Si personne ne veut d’une proposition, c’est peut-être que ça n’est pas encore assez bon, ou alors que c’est trop singulier. Dans le premier cas, il faut s’acharner pour évoluer, dans le deuxième cas, il faut s’acharner pour faire évoluer le regard des autres.

Xavier Mussat

La bande dessinée a-t-elle un avenir avec le développement des intelligences artificielles ?

Xavier Mussat : Je ne sais pas de quoi on parle exactement. Si la question concerne l’adaptation de ce médium à l’usage d’un nouvel outil, il est évident que rien n’empêche la bande dessinée de s’emparer de l’IA comme l’art s’est toujours saisi de nouvelles opportunités techniques telles que la photographie numérique. Ce qui pose problème concerne moins la prise en main artistique de l’outil que ce qu’il induit en termes d’exploitation industrielle et qui menace les dessinateurs.

J’aurais tendance à penser que la marche arrière étant impossible, personne ne sortira vainqueur d’un bras de fer contre l’IA. Certains auront peut-être la capacité de l’utiliser intelligemment pour inventer ce qui ne peut pas se faire jusqu’ici en bandes dessinées et enrichir le médium de quelque chose d’autre. Il y aura certainement des tonnes de mauvaises bandes dessinées pour quelques bonnes. Les exploiteurs et les paresseux tenteront de faire “aussi bien” qu’un travail humain et ça sera probablement mauvais. Les autres comprendront qu’il y a mieux à faire, et on verra bien…

Quels conseils donneriez-vous à celles et à ceux qui ont envie de se lancer dans la bande dessinée ?

Xavier Mussat : Étant professeur de bandes dessinées, je suis assez bien placé pour savoir qu’aucun conseil ne peut être donné sans se pencher un minimum sur les moyens et les aspirations de ceux qui ont cette envie. Les réponses sont multiples et avant tout humaines. La seule à laquelle je consens ici, c’est un encouragement à se penser légitime. Il y a des milliers de façons d’aborder ce médium. Aucune règle n’invalide qui que ce soit. Si personne ne veut d’une proposition, c’est peut-être que ça n’est pas encore assez bon, ou alors que c’est trop singulier. Dans le premier cas, il faut s’acharner pour évoluer, dans le deuxième cas, il faut s’acharner pour faire évoluer le regard des autres.