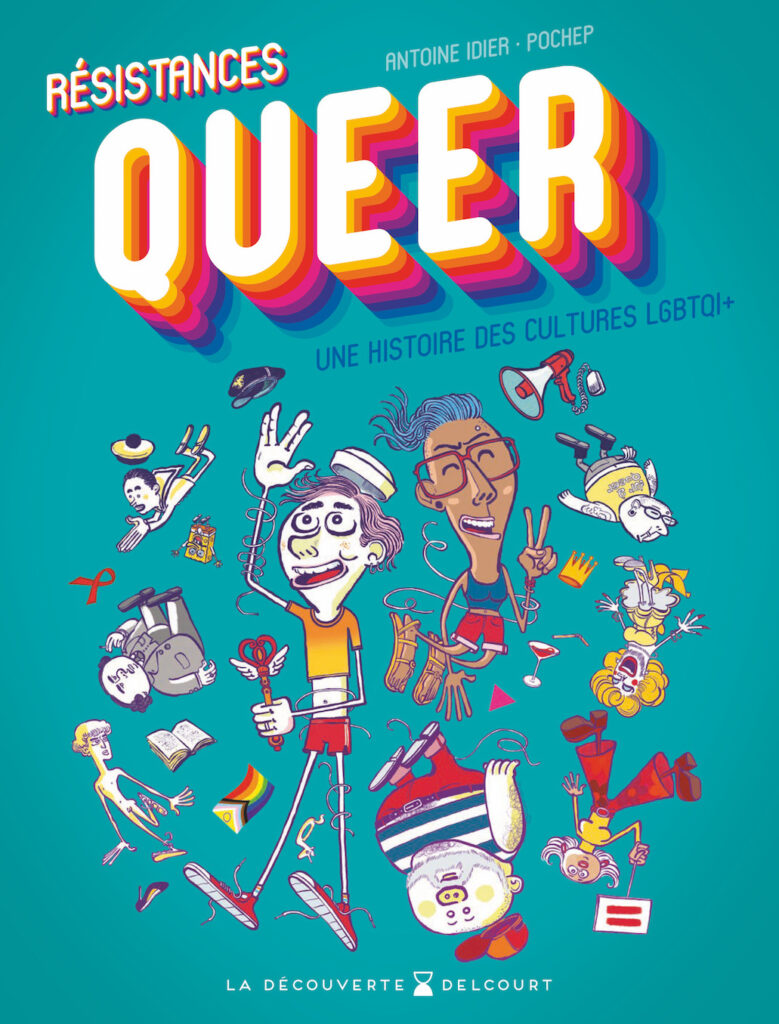

Résistances Queer, la récente parution du duo d’auteurs formé par le sémillant sociologue Antoine Idier et le dessinateur Pochep fait assurément partie de ces ouvrages à lire pour s’instruire sur l’histoire des minorités sexuelles en France et en Occident depuis plusieurs siècles. Publié au sein de la nouvelle collection de bandes dessinées en sciences sociales lancée par les Éditions Delcourt et La découverte, le livre met brillamment en exergue un ensemble de termes, de livres, de figures intellectuelles et politiques qui ont marqué l’histoire et les luttes des mouvements LGBT+. Entretien avec Antoine Idier.

Pour débuter, je vous demande une biographie. Quel est votre parcours ?

Antoine Idier : J’ai fait des études de sciences politiques, puis un doctorat de sociologie, sous la direction de Didier Eribon ; je suis maintenant enseignant-chercheur, maître de conférences à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et chercheur au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP). J’ai aussi travaillé plusieurs années dans des écoles de beaux-arts. Pour résumer : je travaille sur l’histoire de l’homosexualité, des mouvements LGBTQI+ et de la politisation de la sexualité, ainsi que sur l’histoire des idées, les mouvements de gauche, l’art et la littérature. J’ai publié une biographie de Guy Hocquenghem (Les Vies de Guy Hocquenghem, Fayard, 2017), un livre sur les archives LGBTQI+ (Archives des mouvements LGBT+, Textuel, 2018) ou encore un ouvrage sur l’artiste Michel Journiac et le Sida (Pureté et impureté de l’art, Sombres torrents, 2020).

J’ai également édité les textes du cinéaste expérimental yann beauvais (Agir le cinéma – Écrits sur le cinéma expérimental 1979-2020), j’écris sur des artistes et des expositions. En 2022-2023, j’ai été commissaire de l’exposition Dans les marges à la bibliothèque municipale de Lyon, une exposition conçue à partir du fonds Michel Chomarat, un fonds d’archives dédié aux marges et aux cultures minoritaires, et le premier fonds LGBTQI+ dans une institution publique en France.

En 2023-2024, j’ai aussi été rapporteur pour le prix AWARE, organisé par l’association AWARE qui défend le travail des artistes femmes ; j’ai ainsi défendu les nominations de Basma Al-Sharif, de Maria Klonaris et Katerina Thomadaki, ces deux dernières ont remporté le prix d’honneur.

Vous avez récemment publié aux éditions Delcourt, Résistances Queer, une bande dessinée très instructive qui retrace notamment la « naissance » de l’homosexualité à la fin du XIXe siècle et son examen dans les milieux médicaux, scientifiques et juridiques. Quelle est la genèse de ce livre ?

Antoine Idier : Cette bande dessinée, dont j’ai écrit le scénario et qui a été dessinée par Pochep, est une proposition d’un éditeur, Sylvain Venayre, pour une collection de BD de sciences sociales associant les éditions Delcourt et La Découverte. Pochep, qui avait déjà signé un album pour une autre collection, avait exprimé son désir d’une histoire de l’homosexualité, c’est ainsi que j’ai été sollicité. J’ai beaucoup aimé le travail de Pochep, nos premiers échanges, ainsi que ceux avec l’équipe éditoriale. Il m’intéressait aussi de pouvoir toucher un autre public : la bande dessinée permet de s’adresser à une audience plus large que celle d’ouvrages de sciences sociales, même si j’ai toujours cherché à écrire des textes qui ne soient pas à destination des universitaires seulement (c’est un des grands problèmes des universitaires et de la production académique). C’est un enjeu d’autant plus important concernant l’histoire de l’homosexualité et cette BD, qui évoque des enjeux de transmission de l’histoire et des cultures minoritaires. L’histoire LGBTQI+ n’étant pas prise en charge par un ensemble d’institutions culturelles, scolaires et éducatives (c’est aussi le cas, en France de l’histoire d’autres minorités), mais relevant avant tout d’initiatives communautaires, il est fondamental de disposer d’outils participant à la transmission de cette histoire.

On peut aussi relier cette BD à des tendances éditoriales plus générales : la BD représente un secteur dynamique, voire florissant dans l’édition, notamment la BD de sciences sociales ; il en est de même pour les publications sur les minorités, le féminisme, la sexualité… une partie de l’édition découvre le sujet, et a le sentiment qu’il y a là des terrains où aller (pour le meilleur et pour le pire, parfois).

Résistances Queer met aussi en exergue l’emploi de plusieurs termes pour caractériser l’homosexualité au fil des siècles. Pourquoi ?

Antoine Idier : Il est frappant que la question du nom, de la meilleure façon de se nommer, ait été et soit une préoccupante constante de l’histoire de l’homosexualité. Et qu’il y ait eu tant de noms depuis la seconde moitié du XIXe siècle, moment d’invention de l’homosexualité dite « moderne ». Et une telle inventivité politique et conceptuelle, et tant de débats sur le meilleur nom, tant de ramifications des identités et des dénominations…

Faut-il se dire « homosexuel » ou « inverti » ? Proust se le demandait… Faut-il se dire « homosexuel », « pédé » ou « gay » ? Qu’est-ce qu’il y a derrière le mot ? Ce qui est en jeu, est-ce seulement une sexualité ou une identité sociale et politique ? Car les mots sont investis d’un grand pouvoir : pouvoir de la violence – le mot comme injure, le mot qui blesse et tue – mais aussi pouvoir de l’existence et de la résistance – le mot comme refus.

Le nom, ce sont autant les processus par lesquels des individus sont désignés et stigmatisés par des rapports de domination – les « homosexuels » tels que créés par la psychiatrie, la médecine comme des individus spécifiques, différents et anormaux du fait de leur sexualité – que les modalités avec lesquelles des individus se dénomment eux-mêmes, revendiquent une identité et une existence par le fait même de se nommer.

Lire aussi : Écrire à l’encre violette : la savante réhabilitation des littératures lesbiennes en France

Le nom soulève aussi le problème de la description des structures de la domination. Un « mouvement homosexuel », ce n’est pas la même chose qu’un « mouvement gay et lesbien », ou qu’un mouvement « gay, lesbien et trans » : l’apparition de nouvelles identités vise à décrire plus précisément des formes spécifiques de la domination – la domination qui vise un gay n’est pas identique à celle qui vise une lesbienne, etc. Quand le mouvement « queer » se développe, dans les années 1990, l’identité queer vise à dépasser un certain nombre de binarismes, et à apporter de nouvelles formes de politisation… mais, dans le même temps, elle efface la spécificité des dominations, de l’histoire. Les identités ne sont pas totalement fictives, ni indissociables du social ; par ailleurs, elles sont aussi contextuelles et stratégiques – Judith Butler l’a bien souligné dans ses textes sur le queer.

Les noms, comme les significations plus larges auxquelles ils sont associés, ont fait, et font encore, l’objet de luttes symboliques : je pense par exemple aux identités lesbiennes, à la manière dont Colette, dans les années 1930, réagit négativement à l’identité lesbienne « masculine » revendiquée par Radclyffe Hall… Toujours est-il que tous ces questionnements, toutes ces tensions, sont très importants, et structurent l’histoire des mouvements LGBTQI+ (encore aujourd’hui !).

Il est aussi question des lieux de rencontre et de sociabilisation LGBT+ qui s’amoindrissent de plus en plus en France…

Antoine Idier : Le livre s’appelle Résistances Queer : cette « résistance » est fondamentale dans l’histoire LGBTQI+. Il s’agissait de donner à voir des cultures et des contre-cultures, c’est-à-dire la manière dont des individus et des groupes sociaux ont forgé des outils et des modalités d’existence et de résistance dans des sociétés qui leur sont hostiles. Que ce soit des modalités politiques – par la constitution de mouvements, la formulation de mots d’ordre et de revendications – mais aussi des modalités culturelles au sens le plus large : par l’invention d’identités, de manières d’être, de codes, de modes de vie, de lieux, de comportements, de représentations, de géographies, etc. D’où la place donnée dans la BD aux lieux de rencontre et de sociabilité – ne serait-ce qu’une partie de l’intrigue a lieu dans un ancien sauna.

Les saunas, comme les bars, les clubs, etc. sont des lieux où se déroulent de multiples phénomènes : la rencontre de partenaires sexuels, de compagnons ou de compagnes, d’amis, mais aussi le développement de sentiments d’appartenance, de socialisation à des modes de vie, des subjectivités et des communautés… tout simplement, le fait de ne pas être seul, et de sentir plus ou moins en sécurité, en tout cas davantage que dans le monde ordinaire, hétérosexuel et hétéronormatif (car évidemment toute la violence ne disparaît pas dans un sauna ou dans un lieu homosexuel.). La place manquait dans la BD, mais dans le scénario, j’avais utilisé un extrait d’un livre de Samuel Delany, cité par Joan Scott, sur l’importance du sauna dans la trajectoire de ce dernier : c’est dans un sauna, à New York, qu’il avait pris conscience de la puissance de la communauté homosexuelle. Je pense aussi au Bal des folles (1977), le roman de Copi : le sauna gay y est une utopie, un lieu hors du monde, où les folles peuvent vivre à l’année…

Je voulais rappeler l’ancienneté et l’importance de ces lieux – parfois décriés, considérés comme obsolètes, anachroniques, voire dévalués par d’étranges considérations politiques. Le sauna, par exemple, est un lieu très ancien – dans la seconde moitié du XIXe siècle, à Paris, il y a un nombre impressionnant de ce qu’on nommait alors des « bains de vapeur » homosexuels à Paris.

Est-ce qu’ils s’amoindrissent ? Les lieux de rencontre et de sociabilité se transforment, se déplacent, et la géographie se recompose. C’est une constante. Ils disparaissent, aussi, et c’est une des raisons du choix du sauna comme lieu de l’intrigue.

Lire aussi : Charles Gueboguo : « Écrire, c’est se dire »

À Paris, le Marais, comme d’autres quartiers LGBTQI+ d’autres villes, est en voie de disparition – avec tout ce que cela implique de visibilité perdue, d’occupation de l’espace amoindrie. C’est un effet de la gentrification, et à mes yeux, c’est très violent de voir le quartier occupé par des boutiques de luxe, des riches familles bourgeoises hétérosexuelles, etc. Mais cela correspond aussi à une transformation des modes de vie, des modes de relation et de rencontre, etc. – il faut se garder de la nostalgie.

Il reste que ces lieux sont fragiles, menacés par la transformation des villes, parfois atteints par les politiques qui régissent la vie nocturne, etc. À New York, les saunas ont été fermés pendant les années 1980, au prétexte de l’épidémie du Sida. Au moment où je réponds à vos questions, nous sommes en plein Jeux olympiques, dans un Paris nettoyé, grillagé, aseptisé et quadrillé par une police omniprésente. Il s’avère que les labyrinthes du jardin des Tuileries, lieu de drague ancestral, ont été fermés il y a quelques semaines et sont inaccessibles, en raison d’une « rénovation ». Est-ce un effet des JO ? Est-ce temporaire ? Vont-ils disparaître à tout jamais ? Comment cela s’inscrit dans un processus plus long de nettoyage urbain ?

Comment analysez-vous la longue répression des rapports amoureux et sexuels entre deux hommes ou deux femmes adultes malgré la présence de nombreuses figures queers sur la scène culturelle en France et en Europe aux XIX et XXes siècles ?

Antoine Idier : Je parlais de la vitalité des cultures et des résistances homosexuelles ; elle a toujours existé malgré l’ampleur de la répression, de la domination et de l’homophobie. L’histoire de l’homosexualité a ainsi deux faces, étroitement enlacées ; une histoire de la répression de l’homosexualité ne doit pas oublier qu’il y a eu, aussi, une histoire de la résistance et de la dissidence, engagée, joyeuse parfois. Mais il y a eu, aussi, une histoire profonde de la répression policière et judiciaire. Cette histoire est souvent peu connue. Ce sont des arrestations, des condamnations, des vies brisées ; mais, plus fondamentalement, un harcèlement qui touchait même ceux qui n’étaient pas directement arrêtés. En France, cette histoire commence à peine à émerger.

Avec force précisions, votre livre met aussi en avant les mouvements et personnalités politiques qui ont contribué à l’avancée des droits LGBT+. Quelle en est la raison ?

Antoine Idier : Car ils et elles ont joué un rôle fondamental ! Le livre se concentre avant tout sur la France, même s’il y a des excursions ailleurs : le mouvement homophile Arcadie, dans les années 1950-1960, le Front homosexuel d’action révolutionnaire, les Groupes de libération homosexuelle, le Comité d’urgence anti-répression homosexuelle dans les années 1970 et 1980 – pour ne citer que ceux-là – ont produit des ruptures fondamentales. En permettant à des individus de se regrouper, en élaborant des discours – et notamment des discours qui contestaient, plus ou moins radicalement, le sort fait à l’homosexualité, les structures sociales de l’homosexualité -, en réalisant des publications, organisant des rencontres, des manifestations, des festivals, etc. Alors même que ces mouvements n’étaient souvent pas bien accueillis – c’est le moins qu’on puisse dire – au sein des mouvements de gauche.

Il en est de même pour certains auteurs et autrices qui ont vraiment été exemplaires, voire d’avant-garde sur de nombreux sujets liés à la sexualité et au genre (cf. Virginia Woolf, Violette Leduc…).

Antoine Idier : Au sein de l’histoire LGBTQI+, la question de la représentation a une importance toute particulière : à la fois la manière dont des auteurs et autrices ont voulu faire exister dans leurs œuvres des personnages LGBTQI+, en voulant briser le silence, et en bravant les tabous et les interdits (voire en affrontant la censure, comme Violette Leduc l’a subie), en cherchant à inventer de nouveaux discours, de nouvelles représentations, de nouvelles images ; mais aussi la manière dont ces œuvres ont une importance vitale, essentielle, pour des lecteurs et des lectrices qui, soudain, ne se sentent plus seuls, mais rencontrent d’autres individus qui leur ressemblent, partagent leurs désirs, appartiennent à une même communauté et à un même groupe social, trouvent des modèles, des figures auxquelles se raccrocher. Cette dernière dimension est fondamentale pour l’histoire des œuvres LGBTQI+ – pour la littérature, mais aussi pour le cinéma, les arts en général : ils contribuent à forger de nouvelles subjectivités, c’est-à-dire des manières de se construire comme individu relié à un groupe, à un collectif.

Dans le cas d’Orlando de Woolf, j’ai été absolument fasciné par la modernité du roman – notamment par le passage du masculin au féminin dans l’écriture, Woolf insiste sur l’évidence et la « facilité » du changement de genre, facilité au sens où ce n’est pas un problème en soi, ce n’est pas un problème pour Orlando, mais un problème aux yeux des autres, de la société. Woolf décrit comment le rapport des autres à Orlando change en même temps que son genre, et comment Orlando appréhende ainsi le fonctionnement du genre. Et Woolf évoque aussi une non-fixité du genre, une sorte de fluidité…

Outre Virginia Woolf et Violette Leduc, votre livre est parsemé de plusieurs grands noms de la littérature (Didier Eribon, Jean Genet, Virginia Woolf…) dont vous analysez les propos sur l’homosexualité et le genre. Comment s’est passée la documentation ?

Antoine Idier : Je travaille depuis quelques années sur le sujet, je savais globalement où dénicher de la matière… encore que j’ai fait quelques découvertes ! J’ai aussi eu plaisir à relire, voire à lire, des ouvrages classiques, importants. L’histoire de l’homosexualité n’est pas embryonnaire : même si elle ne bénéfice pas des moyens qu’elle mérite, même si, institutionnellement, elle est cantonnée à une place marginale, elle a produit nombre de travaux foisonnants, passionnants.

Y a-t-il d’autres autrices et auteurs figurant dans votre panthéon et qui vous ont permis de vous construire intellectuellement et humainement ?

Antoine Idier : La liste serait sans doute très longue ! Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Simone de Beauvoir, Didier Eribon, Jean Genet, Monique Wittig, James Baldwin, Frantz Fanon, Roland Barthes, Marcel Proust, Alan Hollinghurst, Violette Leduc me viennent spontanément à l’esprit… mais c’est très injuste, car j’en oublie beaucoup d’autres.

Comment qualifierez-vous votre travail ?

Antoine Idier : Ce serait prétentieux de ma part de le qualifier, non ? Disons que j’essaye de travailler autour de questions qui m’intéressent et qui me semblent utiles pour les autres, s’inscrivant dans plusieurs constellations intellectuelles et politiques, prolongeant et poursuivant les cultures minoritaires. Je ne me vois pas ne pas travailler sur le passé ; je crois aussi qu’il y a dans le passé des choses qui peuvent être utiles pour le présent – qui éclairent le présent, qui permettent de mieux le comprendre, de le désosser, mais qui peuvent aussi nous aider à agir, à lutter – c’est sans doute un peu banal. Je n’écris pas pour la beauté ou la grandeur de la science : j’espère que mon travail peut « servir », qu’il « fonctionne » – comme Foucault et Gilles Deleuze pouvaient le dire dans les années 1970, quand ils discutaient de la pensée et de la philosophie comme d’une « boîte à outils ». En général, même si ça ne se voit pas nécessairement dans le résultat final, j’écris avec beaucoup de colère… colère contre la domination et la violence sédimentées au fil des siècles, contre les effacements et les invisibilisations des minoritaires, contre la culture telle qu’elle se présente – comme un lieu au-delà des rapports sociaux alors qu’elle est entièrement traversée par des rapports sociaux, etc.

Un dernier mot sur la littérature ? Que peut-elle ? Que représente elle pour vous ?

Antoine Idier : À vrai dire, une partie de la littérature m’ennuie : la littérature nombrilique, centrée sur elle-même, qui ne parle pas du monde – qui n’a, à mes yeux, rien à dire. La littérature m’intéresse quand elle cherche à parler du monde, de ses fracas, de ses tourments, de la violence et de la domination que doivent affronter des vies et des existences.

Et ce qui m’intéresse tout particulièrement, ce sont les batailles au sein de la littérature – plus généralement au sein de l’art : comment des auteurs se donnent pour projet de transformer la littérature, d’y entrer « de biais », « à l’oblique » comme l’a écrit Monique Wittig. C’est là où se situe le pouvoir de la littérature, en tout cas le pouvoir qui m’intéresse : quand celle-ci devient un cheval de Troie qui peut subvertir tant la littérature que le monde social. Un des cours que je donne s’appelle « Arts et politique », et son fil conducteur me passionne : il suit la manière dont des artistes ont pris le formalisme au sérieux, et ont cherché à produire des formes esthétiques qui soient aussi des formes politiques.

Et sur la bande dessinée ?

Antoine Idier : Je dois avouer que, jusqu’à cet album, je n’étais pas un lecteur de bandes dessinées. J’en ai lu beaucoup enfant, des « classiques », mais je ne suis pas très au courant de ce qui se fait aujourd’hui (et je vois assez bien la logique sociologique qui produit cela…). Pochep, le dessinateur, mais aussi l’équipe éditoriale m’a fait découvrir quelques noms et titres…

Avez-vous d’autres projets en perspective ?

Antoine Idier : Plein ! Et hélas pas assez de temps. Notamment autour d’enjeux liés à l’histoire de l’art et aux artistes LGBTQI+ au cours du vingtième siècle ; et aussi au sujet de la répression policière et judiciaire de l’homosexualité, à laquelle j’ai consacré plusieurs textes ces derniers mois, en parallèle de débats qui avaient lieu au Parlement.

Un conseil à celles et ceux qui ont envie de se lancer dans la même voie que vous ?

Antoine Idier : Je peux répondre au sujet de ma position d’universitaire : cela n’a pas été facile et il faut tenir le coup. J’ai le sentiment d’avoir été chanceux : pour celles et ceux qui, comme moi, réussissent à obtenir un poste, combien n’en ont pas, combien ont abandonné ?

Il y a la situation générale de l’université, dépourvue de moyens et laissée à l’abandon. Mais il y a aussi l’absence de soutien à l’enseignement et aux recherches sur l’homosexualité, les études LGBTQI+, les sexualités minoritaires. Aujourd’hui, j’enseigne principalement (dans une institution formidable et très accueillante) la politique artistique et culturelle, une autre facette de mon cours. Je suis conscient que je n’aurais jamais été recruté seulement pour mes recherches sur l’histoire de l‘homosexualité…

Sans oublier des dimensions académiques et conservatrices qui dominent dans les sciences sociales aujourd’hui, et auxquelles il faut réussir à résister : les injonctions à produire de telles manières, à être « scientifique » et « académique » (ce qui est un facteur de normalisation), la bienséance universitaire, la manière dont est pensée « la science », etc. Les publications de Geoffroy de Lagasnerie sur l’université m’ont beaucoup accompagné quand j’étais un jeune chercheur, pour réussir à trouver de l’énergie pour mener son travail comme on l’entend.