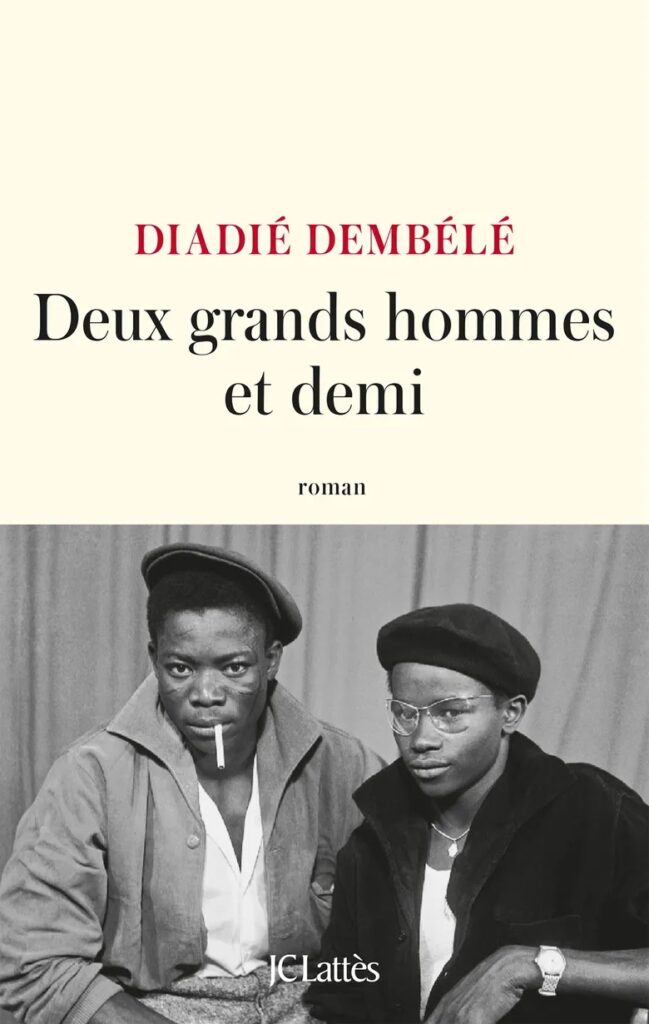

Le talent du romancier malien Diadié Dembélé est sans limites ! Deux ans après avoir fait une entrée mémorable sur la scène littéraire française avec Le duel des grands-mères, il publie Deux grands hommes et demi, un nouveau roman qui retrace formidablement la difficile traversée de deux jeunes hommes entre le Mali et la France. Un texte absolument remarquable qui entérine nos observations sur son statut de conteur hors-pair. Entretien avec Diadié Dembélé.

Pourquoi écrivez-vous ?

Diadié Dembélé : Je pense que je n’ai pas de réponse précise par rapport à cette question. Je me mets parfois à penser que j’écris pour combler un manque. Étant donné que mon adolescence n’est pas si loin derrière moi et que j’ai été un adolescent plutôt taciturne pour diverses raisons, je pense que l’écriture est arrivée à ce moment-là comme une forme de résistance, une arme pour combler certains manques. Ensuite, l’écriture est devenue un passe-temps, un loisir, une activité qui me permet de transcrire mes émotions, mes pensées, mes envies et mes préoccupations. Aujourd’hui, c’est à la fois une protection contre le monde extérieur, une sorte d’armure, mais aussi un exercice qui me plaît, qui me permet de produire, non pas nécessairement de la pensée, mais une fiction me permettant de supporter le réel.

Le réel vous semble-t-il insupportable ?

Diadié Dembélé : Je pense qu’il l’a toujours été. Ce n’est pas vraiment du fatalisme, mais j’ai l’impression qu’à partir du moment où j’ai pris conscience de moi-même, j’ai toujours vu le réel comme une sorte de danger, comme un monde sur lequel je n’avais aucune emprise, aucune puissance. Finalement, l’écriture est aussi là pour essayer de reconquérir cette puissance. Parce que, avec mes personnages, je suis libre de faire un certain nombre de choses. L’écriture vient donc contrecarrer ce sentiment d’impuissance.

Deux ans après la parution de votre premier roman, vous publiez un nouvel ouvrage qui retrace adroitement le parcours de deux amis entre le Mali et la France. Quelle est la genèse de ce roman ?

Diadié Dembélé : La genèse de ce roman se trouve dans Le duel des grand-mères, le premier roman dans lequel il y avait Kaba, le père de Hamet qui travaillait en France et dont celui-ci n’avait presque aucune nouvelle si ce n’est à travers le téléphone et quelques souvenirs d’enfance. C’était un père physiquement absent, mais qui essayait avec sa position d’immigré de téléguider l’éducation de son enfant. Je pense que c’est à partir de ce personnage de Kaba, que j’ai construit petit à petit, un premier personnage qui s’est avéré être Toko. Le problème avec Toko est qu’il était trop lisse : il obéissait trop facilement aux injonctions de la société, de son entourage. C’est à ce moment-là que j’ai senti le besoin de créer un deuxième personnage principal, qui a pris toute la place et est devenu le narrateur de l’histoire. Il s’agit de Manthia.

Narré à la première personne par Manthia, le livre fait monstration de leurs vies au Mali avant l’avènement des situations malencontreuses qui les ont conduits à l’exil. Un choix narratif qui permet notamment d’entrevoir l’indésir de certains à prendre la route de l’exil…

Diadié Dembélé : Ce qui m’intéressait, c’était de pouvoir creuser plus loin les raisons qui font que les gens partent de chez eux. Très souvent, on explique ces départs par la précarité économique, mais derrière cette précarité économique, on ne fait pas toujours sortir les contextes globaux lorsqu’il s’agit de personnes venant d’Afrique. J’ai souvent constaté ici qu’à chaque fois qu’on parlait de la précarité intra-européenne dans les romans et les films, il y avait toujours une cause immédiate ou une cause lointaine. Cela peut être la crise de 2008 ou la faillite de Lehman Brothers. Mais lorsqu’il s’agit de jeunes Africains, on occulte complètement le rôle de la finance mondiale et de ce que la Banque mondiale et le FMI ont imposé comme politiques d’ajustement structurel aux États africains, et même plus récemment à la Grèce ou à l’Italie. On occulte ce point comme si cette misère des Africains était vraiment quelque chose d’assez naturelle, induite par eux-mêmes, alors que les causes sont autres que celles qu’on veut montrer. Ceux qui nous proposent ces récits font comme si tout le monde était forcément pauvre en Afrique, depuis la nuit des temps. Et donc il n’y aurait que de l’ascension sociale, jamais un sentiment de déclassement. C’est pourquoi à travers quelques exemples dans le livre, j’ai voulu montrer les conséquences de ce sentiment de déclassement social.

Ce sentiment de déclassement social est d’ailleurs circonscrit au père de Manthia, qui ne parvient pas à le supporter…

Diadié Dembélé : C’est vrai qu’il a du mal à le supporter. C’est pour cela qu’il est dans une forme d’amertume vis-à-vis des autres et surtout de son fils dont il veut la réussite à tout prix pour se sortir de ce déclassement social.

La parution de ce nouveau roman survient à une période de durcissement des règles migratoires. Est-ce fortuite ou il y aurait-il quelque volonté de participer au débat public en tant qu’écrivain ?

Diadié Dembélé : J’avais commencé à discuter de ce roman avec mon éditrice, il y a deux ou trois ans. C’était au même moment où je finissais le travail éditorial du premier roman. Le fait que le roman sort à un moment où on parle beaucoup d’immigration est un hasard puisque les auteurs ne choisissent pas les agendas. De toute façon, certains sujets comme l’immigration sont très anciens. Aujourd’hui la télé, la radio, les réseaux sociaux nous donnent l’impression que nous découvrons quelque chose alors qu’il n’en est rien. C’est pour cela que je situe le récit dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Je n’aime d’ailleurs pas employer ce terme d’immigration, je préfère dire aventure ou voyage. Les hommes ont toujours voyagé, les hommes se sont toujours déplacés dans d’autres pays. Je vois régulièrement des Français s’installer en Thaïlande, en Corée du Sud, en Australie. Je connais également beaucoup de jeunes Français et Belges qui partent travailler dans des fermes en Australie. Ce qui est révoltant dans ces déplacements, c’est le fait qu’on continue de cartographier les déplacements des populations africaines pour en faire un problème alors que les autres peuvent librement circuler sans que personne ne s’interroge sur les raisons de leur voyage. Pour répondre à la question, je dirai qu’il n’y avait pas de volonté de participer au débat public, mais tant mieux si le livre contribue à faire évoluer les mentalités.

Au niveau de la construction du récit, Deux grands hommes et demi se démarque de votre premier roman en raison notamment de la présence d’un conteur qui introduit le récit avant de céder la place au narrateur…

Diadié Dembélé : C’est vrai qu’au début du roman, il y a un conteur qui est là, qui essaie d’installer le récit. Je ne me voyais pas commencer le roman par la voix de Manthia, le narrateur. Il fallait d’abord installer le récit. J’emprunte cette manière de faire aux conteurs traditionnels Mandinka, Peulh ou Wolof, qui avant d’entamer un récit, une histoire donnent un peu de la philosophie de l’histoire, de pourquoi il y a urgence de raconter cette histoire.

Nous retrouvons ce conteur également à la fin du livre puisque c’est lui qui clôt le récit, transformant de ce fait le roman en conte…

Diadié Dembélé : Oui, tout à fait. Je dirai même que ce conteur, c’est moi, même si je reste l’auteur. C’est aussi une manière de faire le pont avec mes personnages, même si je reste en dehors de la fiction.

Ce livre est aussi celui d’une métamorphose au niveau linguistique. Comment avez-vous construit cette langue ?

Diadié Dembélé : Je ne parlerai pas de métamorphose, c’est peut-être une évolution. Dans le Duel des grand-mères, on avait un adolescent dont la langue est assez proche de celle des adolescents Bamakois que je connaissais, que j’avais aussi été. Dans Deux Grands Hommes et demi, on a affaire à des jeunes adultes. En plus, il n’y a pas la même urgence puisque Manthia est dans un centre de rétention administrative. Il a une urgence à parler, même s’il y a beaucoup d’ironie, beaucoup de colère, beaucoup de désinvolture dans sa manière de raconter l’histoire.

Il y a une évolution également du point de vue des personnages, mais aussi de mon ambition par rapport à ce que je considère comme étant la littérature. Je pense que c’est ce qu’on ressent le plus comme différence entre les deux textes.

Qu’est-ce que la littérature ?

Diadié Dembélé : La littérature, c’est ce qui reste aux hommes lorsque la pensée ne suffit pas à expliquer la douleur. La littérature permet de consigner dans le temps notre univers. C’est un peu comme le cinéma. Le cinéaste essaie de reconstruire le réel. En plaçant sa caméra, il parvient à capter justement l’essence de ce qu’il a voulu reconstruire. Certes, ça n’arrive pas tout de suite puisqu’il faut faire plein d’essais, de coupes, de montages, mais à la fin, il parvient justement à garder de la vie ce qui est nécessaire à ses yeux. La littérature est aussi là pour cela. Elle permet de faire ce que les sciences humaines ou les sciences exactes ne peuvent pas faire. En-tout-cas, c’est ce que permet la littérature que je vis. Je ne dis pas que je fais cela pour le moment, mais c’est l’ambition.

Ce livre est parsemé de plusieurs micro-histoires, dont celle de l’enfant qui veut savoir la raison de sa venue au monde et celle de la création du multipartisme au Mali. Quelle en est la raison ?

Diadié Dembélé : Je pense que le premier récit est là pour illustrer en quelque sorte la peur de Manthia de finir comme l’enfant dont vous parlez parce que dans la société malienne, il y a une forme de sacralisation des parents. Ces derniers sont considérés comme étant presque des demi-dieux. Après Dieu, le prophète (lorsqu’on est musulman) viennent les parents qu’il faut respecter pour avoir la bénédiction. Un enfant qui désobéit à ses parents est un enfant maudit dans cette société. Or, dans la conception largement acceptée en Occident, ce sont les parents qui doivent aux enfants parce que ces derniers n’ont pas choisi de venir au monde. Ce sont les parents qui ont voulu faire des enfants, à eux donc d’assumer leurs choix. Quelque part, c’était pour essayer de confronter ces deux visions. L’enfant maudit aux yeux de sa société vient rompre quelque chose d’assez tabou au Mali. Donc, à travers ce récit-là, je voulais vraiment illustrer les tiraillements de Manthia sans le nommer puisqu’il obéissait tout le temps à son père malgré sa désapprobation de certaines décisions et sa volonté de rester au pays.

Concernant l’avènement du multipartisme, c’était presque une nécessité d’en parler pour expliquer pourquoi Mancha et Toko ne restent pas à Bamako.

Que ce soit à travers vos personnages ou à travers l’évocation des mythes, traditions et coutumes, vos textes célèbrent toujours la richesse de la culture malienne. Est-ce un choix fortuit ou délibéré ?

Diadié Dembélé : C’est naturel. C’est comme le fait d’écrire en français. Les personnages que j’ai choisis sont un tout. Il se trouve que ce sont des Maliens, plutôt de cultures arabo-musulmanes, de langue bambara ou soninké. Donc ce sont des choses auxquelles je ne réfléchis pas nécessairement. À partir du moment où le texte a un ancrage territorial qui est le Mali, nécessairement, il y aura à raconter des choses là-dessus. Pour nuancer un peu, je dirai qu’il y a peut-être un engagement un peu militant de ma part de vouloir redorer un peu l’image du Mali. Car ces dix dernières années, on ne parle du Mali qu’en termes de guerres, de désastres, de problèmes. Même si je sais que la réalité est plus complexe, j’essaie de contrebalancer cette mauvaise image que certains médias donnent du Mali.

Deux grands hommes et demi met aussi en exergue la dualité de certains militants de gauche en faveur de la régularisation des étrangers. Quelle en est la raison ?

Diadié Dembélé : Je cherche toujours à rendre les choses complexes parce que je me méfie beaucoup de la pureté. Je ne supporte pas cette idée qu’on puisse se déclarer détenteur de la bonne morale, du bien contre le mal. C’est pourquoi j’essaie toujours de montrer les choses dans leurs complexités. Chez beaucoup de militants de gauche, il y a à la fois une envie sincère d’aider les étrangers, mais aussi une forme de peur que ceux-ci finissent par devenir leurs égaux. C’est vraiment assez ambigu de constater que ces gens, qui cherchent souvent l’égalité, ont peur d’être les premiers à suivre cette égalité. La manière dont j’ai construit le rapport entre Sylvain et Manthia vient de cette interrogation-là. Il faut toujours présenter les choses dans leur complexité.

Avez-vous d’autres projets en perspective ?

Diadié Dembélé : Oui, j’ai des projets d’écriture théâtrale. J’ai aussi un projet de prochain roman, mais je pense que je me laisserai beaucoup plus de temps pour celui-là. Ensuite, il y a d’autres projets dans le domaine du cinéma qui ne sont pas encore très concrets, mais qui restent de l’ordre de la réflexion.