Les ténors de la bande dessinée ont toujours été ceux qui se sont audacieusement dépris des codes narratifs et esthétiques dominants pour proposer à leur public des moments de lecture inégalables. Auteur d’une bande dessinée publiée en 2021 en France, le suisse Martin Panchaud s’inscrit brillamment dans la lignée de ces figures novatrices, tout en ayant un discours inédit sur la lecture dont il a longtemps été privé du fait de sa dyslexie. Entretien.

Pour débuter, je vous demande une biographie. Quel est votre parcours ?

Martin Panchaud : Il y a deux étapes importantes dans mon parcours : la première est liée à l’instruction publique obligatoire, qui s’est faite un peu difficilement. Étant dyslexique, je n’étais pas à l’aise dans le système scolaire classique. C’était même assez difficile : j’ai eu de la peine à lire, à écrire et à orthographier pendant très longtemps. C’est à partir de 18 ans que j’ai un peu découvert le monde artistique qui m’a un peu sorti la tête de l’eau. À partir de là, j’ai trouvé ma voie dans le domaine de la narration. En sortant de mes études de bande dessinée et de graphisme, j’avais trouvé un langage que j’ai testé, étoffé, travaillé, jusqu’à la couleur des choses.

Qu’est-ce qui vous a décidé à vous lancer à la fois dans le graphisme et la bande dessinée ?

Martin Panchaud : C’était un choix très pragmatique. L’idée était d’avoir un métier un peu structuré, en étant employé quelque part tout en ayant un temps dégagé pour le monde artistique. La formation de graphisme que je faisais était vraiment pour cela. Sauf que quand j’ai fini mes études en 2008, il y a eu la crise systémique et il n’y avait pas de travail. Mon plan est tombé à l’eau. Quelque part, ça m’a permis d’avoir beaucoup de temps pour travailler sur mes œuvres et développer un langage. Je pense que si j’avais trouvé un vrai travail, si j’avais été employé quelque part, me lancer aurait pris beaucoup plus de temps ou aurait été quelque chose de beaucoup moins important.

Qu’est-ce qui vous plaît dans la bande dessinée ? Qu’a-t-elle de spécifique par rapport aux autres formes d’expression artistique ?

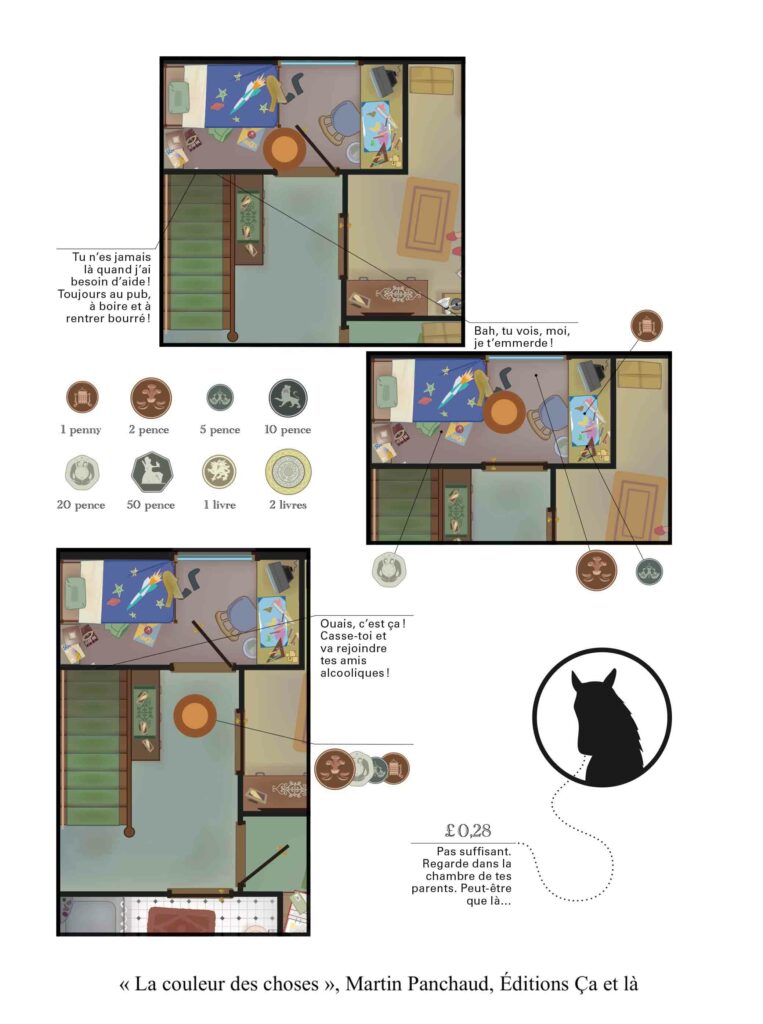

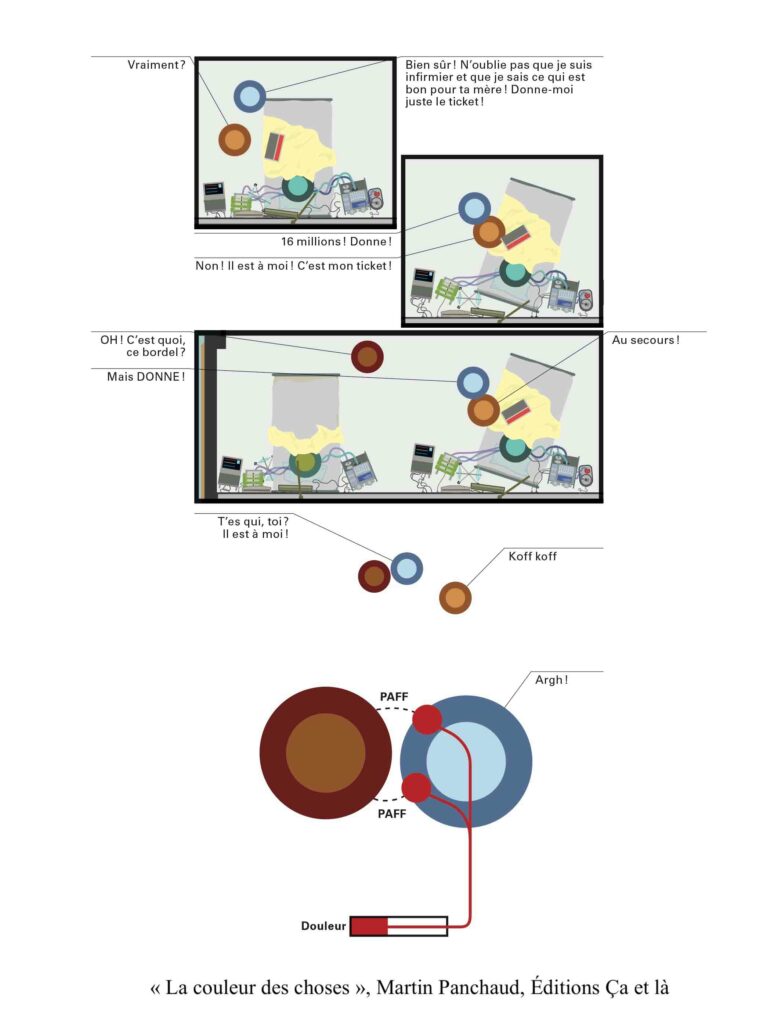

Martin Panchaud : Ça rejoint un peu mon parcours de dyslexique. Très souvent à l’école, on est dans un acte de lecture. Cet acte de lecture est un acte d’interprétation de symboles. Les symboles texte, on les a appris à l’école, on sait comment les interpréter. Même si, par exemple, le mot « éléphant » n’a rien à voir avec un éléphant, le fait de le lire va évoquer dans nos têtes des éléphants. Pourtant, c’est abstrait. J’ai voulu utiliser ce travail qu’on fait inconsciemment à chaque fois qu’on lit un texte, mais avec des images. Par exemple, au lieu de mettre des mots pour désigner une personne, j’utilise une forme jaune pour l’identifier. Quand cette forme jaune dit « Bonjour. » On sait que c’est telle personne qui s’exprime et non une autre. Une fois qu’on a installé ces codes, et que le lecteur les a compris, il peut interpréter les images comme on interpréterait du texte. C’est ce langage-là, d’interprétation entre l’abstrait et le visuel que je trouve fascinant avec la bande dessinée. Il y a longtemps, on écrivait les « a » à l’envers parce que ça ressemblait à des buffles, puis on les a retournés gentiment. On a encore ces traces visuelles de synthétisation dans notre écriture. C’est se créer ce genre de pont qui m’intéresse beaucoup. Il y a aussi tout un aspect magnifique dont Stephen King parle bien. Un auteur s’adresse à des gens qui sont dans le futur et ailleurs. C’est-à-dire qu’on a une sorte de téléportation de pensées dans un monde et par-delà les espaces. Je trouve ça assez splendide, surtout que ça dure malgré Internet et plein de choses. C’est vraiment un domaine dans lequel je me sens assez bien.

Justement, vous avez publié en 2022, en France, La couleur des choses, une bande dessinée d’une singularité esthétique très impressionnante. Quelle est la genèse de ce livre ?

Martin Panchaud : En 2009, je travaillais avec des amis, on avait une sorte de laboratoire narratif. C’est à cette période que je mets en place ce petit système de symboles et de traits, je commence à faire parler des formes géométriques. Au départ, c’était en noir-blanc. Rapidement, je me rends compte que ça fonctionne et me plaît bien. À un moment, je pars trois mois à Londres pour apprendre l’anglais. Et là, loin de ma famille, de mes amis, j’ai du temps pour écrire tous les jours sur ce qui m’entoure. Je découvre la vie anglaise, les petits pavillons, les paris sportifs, la vie de quartier… Au retour, je réalise le premier chapitre du livre qui a beaucoup changé et je reçois à Genève un prix d’encouragement jeunesse pour la bande dessinée, qui m’encourage à continuer. À la suite de cela, je développe la narration et me mets à la recherche d’éditeurs. Beaucoup d’éditeurs me disent des tas de choses très positives sur le livre, mais personne ne veut l’éditer. Seul David Bezler des Éditions Modernes est d’accord pour tenter l’expérience. C’était en 2015. Il m’a dit qu’il n’avait jamais vu ça, et de revenir dès que j’aurais fini le livre. En 2019, je rends le manuscrit. En 2020, il est publié en allemand. Malgré un succès en allemand, personne ne veut l’éditer en français. Je reprends donc mon bâton de pèlerin et j’arrive à convaincre Serge Ewenczyk, des éditions Çà et là, qui publie uniquement des auteurs non-francophones. Je suis parvenu à le convaincre parce qu’au même moment, il avait décidé de publier Zineb Benjelloun, une artiste marocaine francophone. C’est donc grâce à elle que Serge Ewenczyk a pu un peu entrouvert la porte aux francophones et j’ai pu m’immiscer. Le livre est sorti en septembre 2022 et très vite Serge a su bien le positionner, en parler correctement aux libraires. Les libraires ont fait un superbe travail. Parce que c’est un livre qu’il faut présenter. Si on l’ouvre, on risque de le refermer et de partir, comme je le vois souvent en festival. Il a fait un super bon travail. Je remercie vraiment toute la chaîne du livre parce qu’ils ont porté le projet. Aujourd’hui, c’est un succès à plusieurs niveaux, donc j’en suis ravi.

Lire aussi : Darna, la maison familiale de Zineb Benjelloun

La singularité de votre livre est effectivement liée à vos choix esthétiques (absence de perspective, de personnages non dotés de traits humains)…

Martin Panchaud : Quand on installe une perspective, on installe un point de vue, un regard. Or moi, ce que je voulais, c’était que l’imaginaire du lecteur prenne le pas. Par exemple, il y a la course de chevaux, qui lui permet d’invoquer tout ce qu’il a vu, tout ce qu’il connaît, et ressent par rapport aux chevaux pour ramener ces images-là et créer son propre point de vue. C’était l’un des postulats de ce livre et c’est ce qui fait que la littérature fonctionne très bien. Plus on fait travailler l’imaginaire du lecteur, plus l’histoire lui est propre. C’est pour ça qu’il y a beaucoup de débats autour des livres, parce que l’expérience est parfois tellement personnelle qu’on a beau avoir lu le même livre, on ne vivra jamais les choses pareillement… Des fois, je faisais des dessins qui étaient esthétisants, flattaient le regard, avec des détails élaborés, mais je me suis très vite rendu compte que j’étais en train de faire quelque chose d’épatant, de beau, mais pas nécessaire au récit. Ils sont passés à la trappe parce que ça ralentissait la lecture. Quand on lit une histoire et qu’on tombe sur une case spécialement impressionnante, on arrête de lire et on regarde. C’est comme si on avait un DVD et qu’on mettait sur pause au lieu d’être dans le flux de l’histoire. C’est ça que j’ai voulu ne pas interrompre pour garder une fluidité de lecture.

Au niveau narratif, votre livre met en scène des moments de vie d’un jeune homme replet, souvent sujet à l’ostracisme. Quelle en est la raison ?

Martin Panchaud : Il y a un adage qui dit qu’il y a deux grands malheurs chez un être humain. Le premier, c’est de désirer ce qu’il n’a pas. Le deuxième, c’est d’obtenir ce qu’il désire. Et je voulais jouer avec cela en disant : « Cet adolescent, ce qu’il veut, comme beaucoup de jeunes de son âge, c’est d’avoir de l’argent. Rapidement, on va lui donner ça. Mais on va aussi lui prendre tout ce qu’il a. » Le récit va se construire autour de plusieurs interrogations : comment est-ce que ce jeune homme va-t-il faire pour s’en sortir ? Comment va-t-il se conduire une fois qu’il sera confronté à la société avec cet argent ? Quel sera son rôle ? Car au final, ce qu’il souhaite, c’est de s’intégrer, c’est de se faire aimer en tant qu’adolescent. C’est quelqu’un qui est en surpoids, il est trop aimé par sa mère, pas assez par son père, il est malmené par ses camarades… On m’a souvent demandé ce qu’il y avait de moi dans ce livre, j’ai mis du temps à répondre, mais je crois qu’aujourd’hui, je peux dire que là où je me reconnais avec le personnage, c’était cette époque de mon enfance où j’étais face à des institutions solides, immuables, qui nous imposent un rythme ou des décisions qui ne sont pas les nôtres. Ce personnage est tantôt confronté à la médecine, tantôt confronté à la police, tantôt confronté aux éducateurs, tantôt confronté aux psychologues qui ne comprennent vraiment pas qui il est, ni ses besoins. C’était peut-être aussi pour mettre en lumière ce genre de choses que j’ai voulu raconter cette histoire.

Quels sont les textes et auteurs qui vous ont permis de vous construire un intellectuellement et humainement ?

Martin Panchaud : Comme j’ai eu beaucoup de pénalités à lire, je regardais beaucoup de films. Puis, j’ai découvert les livres audio, à une époque où c’étaient des cassettes et un peu chers. J’ai commencé par écouter L’Étranger, Voyage au bout de la nuit, les textes de Zola. Au fil des ans, ça s’est un peu démocratisé. Il y a eu les CD, qui étaient aussi nombreux et que j’écoutais quand je dessinais. J’ai un peu rattrapé mon retard de lecteur grâce à cela. Et donc, j’ai plus une influence littéraire et filmographique que de bandes dessinées. Je lis paradoxalement assez peu de bandes dessinées. Ce qui peut expliquer pourquoi certains acteurs du milieu ont de la peine à comprendre que mon livre en est un. J’ai eu des discussions assez ubuesques parfois sur le fait que je ne dessinais pas, que ce n’était pas du dessin, que ce que je faisais n’était pas vraiment de la bande dessinée, mais autre chose. Mais personnellement, je m’identifie à de la bande dessinée. Je fais partie de cette famille de narration construite avec du texte et des images.

Pour vous citer d’autres noms, il y a des auteurs comme Hugo et Céline qui m’impressionne beaucoup. Ce qui m’intéresse dans les textes, c’est le style et la musicalité. Et quand un texte arrive à avoir une musique comme ça, un rythme, c’est ce qui me plaît et m’inspire le plus. C’est assez intéressant. Je crois d’ailleurs que c’est Flaubert qui disait qu’il avait un gueuloir, il dictait et déclamait ses textes. Ça, c’est quelque chose d’important pour moi et ça m’a autorisé à écrire, parce que tous mes textes sont des dialogues. Et si je n’ai pas pu accéder pendant longtemps à la grande littérature, je pouvais avoir accès à des dialogues et donc m’emparer du langage, à travers les mots qui sont dits.

De ses débuts à aujourd’hui, le statut définitionnel de la bande dessinée n’a cessé d’évoluer. Si certains le lient à la littérature, d’autres le considèrent comme un art appartenant au registre pictural. Quel regard portez-vous sur ces débats ?

Martin Panchaud : Je viens de Genève où est issu Rodolphe Töpffer, qui est considéré comme le père de la bande dessinée. On m’a suriné avec ça pendant longtemps. Encore aujourd’hui, quand on évoque Töpffer, il faut y aller prudemment. Sauf que moi, je pense que ce qui est très particulier à l’être humain, c’est que l’être humain se raconte à travers des histoires fictives ou non. Il raconte la chasse, il raconte le voyage, il raconte l’expérience. On est captivé par ces histoires depuis que l’homme est homme. J’aime bien planter la racine de la bande dessinée à travers cet acte de narration en considérant que les dessins pariétaux de nos ancêtres millénaires étaient des supports de narration, qu’il y avait un texte qui allait avec, qui n’était pas écrit, mais dit. Le travail que je fais aujourd’hui s’inscrit dans cette tradition-là, qui va de la tapisserie de Bayeux aux incunables. Je pense qu’on a une adjuvance, un isme qui relie tout ça. Mais encore une fois, le fait d’avoir été confronté au texte très jeune et à sa violence fait que je ne me mêle pas trop de ces débats. Tout m’inspire dans mon travail, que ce soit les peintres flamands ou Ulysse.

Comment qualifieriez-vous votre travail ?

Martin Panchaud : Je crois que ce qui me guide vraiment, c’est cet acte de lecture. Le fait de faire naître quelque chose, à travers des images silencieuses et des choses inertes. C’est vraiment cet acte-là, qui m’a torturé pendant toute mon enfance et dont je m’empare maintenant pour créer quelque chose. Le deuxième point, c’est qu’avec la bande dessinée, je peux avoir un regard sur la société comme Zola et comme beaucoup de monde. Je pense qu’il y aurait beaucoup de choses à dire, mais la difficulté, c’est de dire des choses suffisamment claires et précises sans devoir répéter ce qui a déjà été dit. Et c’est un peu ce qui me pousse à dessiner et à écrire.

Un dernier mot sur la bande dessinée ? Que peut-elle ?

Martin Panchaud : La bande dessinée a cet avantage d’être assez faible en coût. Avec une page blanche, du papier, du crayon ou un ordinateur bon marché, on peut créer des mondes extraordinaires, sans limite de moyens. C’est un terreau extrêmement fertile aux nouvelles idées, aux nouveaux types de récits. Très souvent, le cinéma s’empare de ce qui a été fait en bandes dessinées pour le transposer sur un écran, qui lui coûte beaucoup plus cher. Donc finalement, et c’est ça que je défends aussi, c’est que la bande dessinée a à la fois cet aspect pictural qui englobe tout ce qu’on peut voir et cet aspect textuel qui englobe toute la littérature en un seul lieu. Je pense qu’il y a encore beaucoup de choses à faire en bandes dessinées. Il y a d’autres univers à voir et à explorer. Moi, j’ai trouvé un peu une sorte de nouvelle île comme ça, qui reste encore à développer. Mais il y a plein d’artistes que j’espère découvrir, d’autres auteurs comme Elene Usdin qui a trouvé aussi d’autres manières de faire de la bande dessinée. C’est ça qui est merveilleux. Comme le disait Umberto Eco, il y a le pacte d’interprétation du lecteur qui fait qu’il doit remplir les trous. Et en bandes dessinées, il y a des trous entre les cases, que le lecteur doit interpréter. À partir de là, tout est possible.