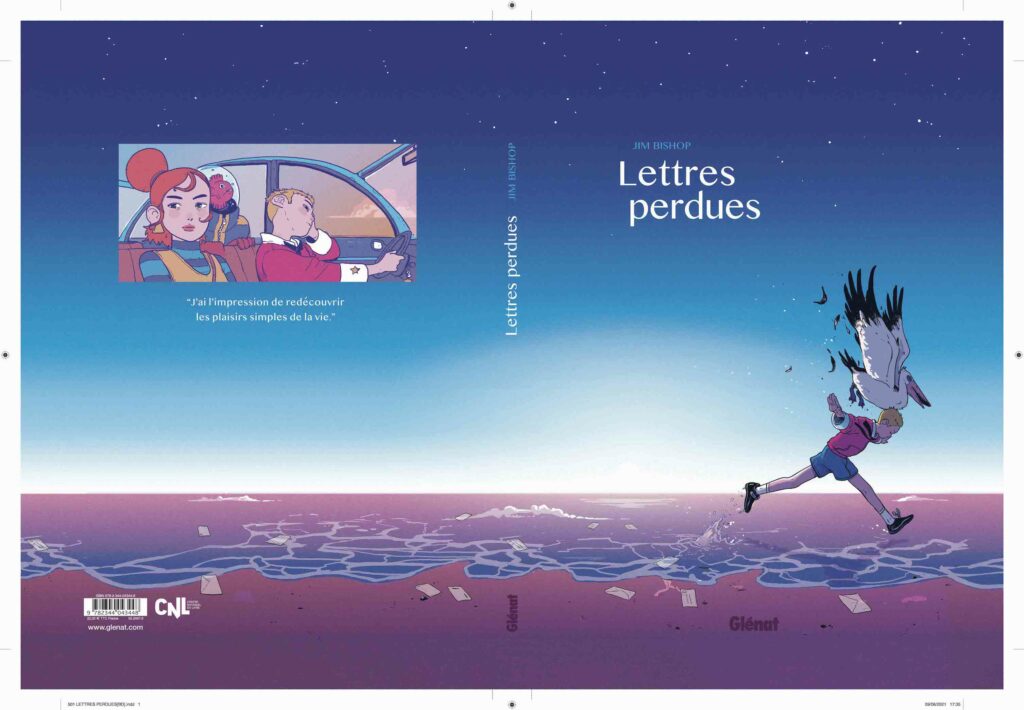

Lettres perdues, la première bande dessinée publiée par Jim Bishop chez Glénat mettait habilement en scène un personnage fascinant en quête d’une lettre que lui aurait adressée sa mère dont il dénie l’absence malgré l’affliction de son père. Dans Mon ami Pierrot, sa récente parution chez Glénat, le bédéiste français fait monstration d’un autre drame humain (l’impossibilité d’être soi) à travers la trajectoire de Cléa, une jeune femme issue de la haute société européenne, qui recèle ses desseins d’avenir pour contenter les siens.

La lecture de ces deux ouvrages nous procure abondamment d’émotions, allant de la tristesse à la joie, en raison notamment des choix graphiques de Jim Bishop, qui rompt audacieusement avec une certaine pudeur qu’on retrouve dans la bande dessinée franco-belge pour montrer l’émotion de ses personnages. Entretien.

Pour débuter, je vous demande une biographie. Quel est votre parcours ?

Jim Bishop : J’ai commencé la bande dessinée quand j’avais l’âge de 12 ans, donc un peu tardivement. J’aimais en lire, mais pour moi, ce n’était pas quelque chose que j’avais le droit ou la possibilité de faire. Bizarrement, je ne savais pas pourquoi j’étais attiré par ça. Je pense que le fait d’avoir commencé à lire très tôt des bandes dessinées a dû motiver mes parents pour m’en offrir plus. Parce qu’ils voyaient que j’en lisais et que j’étais content. Ça me donnait une valeur auprès d’eux de me dire : « Je sais lire. ». Pourtant, malgré le fait d’en lire, je continuais de penser que je ne pouvais pas en faire jusqu’au jour où j’ai vu des cousins qui en faisaient. J’avais 12 ans. C’est à cette époque que j’ai décidé d’en faire. Je me souviens encore de la première fois. J’avais lu un strip d’une bande dessinée qui s’appelait Kaput et Zösky. Et comme je n’avais pas la suite et que j’avais envie de la connaître, j’ai décidé de l’inventer. Je n’ai jamais arrêté depuis. J’en ai fait énormément pour moi jusqu’à la vingtaine où je me suis dit que je pouvais en faire sérieusement. Mais ce n’était pas viable alors j’ai trouvé un travail alimentaire, qui devenait trop important dans ma vie. Je n’avais plus le temps d’en faire comme avant et ça me manquait vraiment fort. Ça devenait même oppressant de ne plus pouvoir en faire. Il y a eu un moment où je n’arrivais plus à gérer mes émotions. J’ai donc arrêté mon travail pour me consacrer à la bande dessinée à 100 %. À partir de là, les choses ont commencé à aller mieux sur le plan émotionnel. Mais un an après, j’ai dû me confronter à d’autres peurs : la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas trouver d’éditeurs puisque les éditeurs ne voulaient pas de moi. À un moment, j’ai décidé de monter une structure avec mon ex-compagne.

On a monté notre propre structure qui s’appelait Édition Bonstre en 2014 et on a publié en 2015 Nubo, le gardien nuage, qui était aussi ma première bande dessinée éditée. On a enchaîné l’année d’après avec le tome deux. Comme on faisait tout nous-mêmes, c’est une période où j’ai appris énormément sur les métiers du livre. On a fait énormément de rencontres, on s’est confronté à toutes les difficultés auxquelles on peut se confronter quand on fait de la bande dessinée… Personnellement, j’ai appris à être beaucoup mieux organisé pour être efficient. Même sur le plan créatif, j’ai appris des choses : comment faire rapidement des choix dans un scénario, comment captiver rapidement l’attention des lecteurs. Mes premières bandes dessinées manquaient un peu de force en matière de structure narrative, elles ne captivaient pas assez vite l’attention des lecteurs. Ça devenait frustrant. Ce travail éditorial était donc très intéressant.

Par la suite, j’ai publié une bande dessinée qui s’appelait Jill & Sherlock chez Ankama. C’était un récit jeunesse qui contenait les erreurs que j’avais faites avec mes premières bandes dessinées et que je ne voulais pas reproduire. Le livre est sorti en 2017. Après ça, j’en avais marre un peu de la bande dessinée. Ça m’avait épuisé. J’avais fait quatre ans en indépendant et c’était intense. J’avais fait une BD chez Ankama, j’en avais fait pour ma boîte, pour des fanzines… C’est en début 2019 que j’ai rencontré mon éditeur chez Glénat par le biais de Julien Neel, l’auteur de Lou, que j’avais rencontré lorsque je travaillais en indépendant. J’avais à ce moment-là un projet de livre, qui est devenu Lettres Perdues. J’avais seulement trois planches finies et quinze planches sur lesquelles je travaillais, mais je ne savais pas trop où j’allais. Glénat m’a très vite dit oui durant notre rencontre à Angoulême. À partir de là, les choses se sont enchaînées de manière hyper facile alors que je galérais vraiment pour me faire éditer chez un grand éditeur. Aujourd’hui, j’ai publié deux bandes dessinées chez eux et je travaille sur la troisième, qui sera bientôt publiée chez Glénat. C’est ça mon parcours. C’était assez fastidieux avec des hauts et des bas, mais c’est un apprentissage.

Vous avez publié en 2021 Lettres perdues, une première bande dessinée qui met en scène les aventures d’un jeune homme à la quête d’une lettre que lui aurait adressée sa mère. Quelle est la genèse de ce texte ?

Jim Bishop : En fait, pendant que je travaillais en indé en 2018, je m’occupais aussi de ma maman qui avait un cancer. Il n’y avait personne d’autre que moi pour s’en occuper. J’étais présent pour elle 24h/24. À un moment, alors qu’on pensait que tout allait mieux, elle est partie, elle est décédée. Ça a été un choc. Un choc extrêmement violent. Et donc j’ai écrit cette bande dessinée sans savoir que je voulais parler de cela. À la base, je voulais simplement reprendre la bande dessinée pour aller mieux. Puisque l’édition ne voulait pas de moi, je me suis dit que j’allais en faire uniquement pour moi comme quand j’étais gamin. C’était seulement dans cette optique-là. J’ai commencé à écrire cette histoire sans penser au deuil. Le sujet s’est vraiment imposé. C’est au fur et à mesure que j’ai structuré toutes ces idées pour créer un récit qui soit lisible par tout le monde. C’est quand j’ai signé le contrat d’édition que je me suis rendu compte que ça parlait surtout de deuil.

Tout s’est vraiment imposé, même l’histoire du personnage qui pense être un gamin alors qu’il est adulte depuis le début. Je n’avais pas conscientisé cela quand j’ai commencé l’histoire. Pourtant, ça se voyait qu’il était dans le déni. C’était mon inconscient qui parlait pour moi à ce moment-là. Et quand j’en ai eu conscience, je me suis aperçue que le livre faisait référence à beaucoup de choses auxquelles je pensais et que j’avais vécu : la maladie et la mort de ma mère. Il y a aussi les différents échecs auxquels sont confrontés les personnages. Il y a le policier qui a des ambitions qu’il n’arrive pas à concrétiser, un peu comme moi quand je veux faire de la bande dessinée professionnellement, mais que je n’y arrive pas. Il y a Frangine qui est en rupture avec plusieurs membres de sa famille, comme moi qui ai connu une rupture avec une partie des gens que j’ai connus. La bande dessinée parle vraiment de tout ce que j’ai vécu, même si je n’en avais pas conscience. C’est un peu fou quand on y pense. Ça montre comment l’inconscient est puissant et comment il s’exprime. Voilà un peu la genèse du livre.

Parallèlement à ce récit, le livre met aussi en exergue l’histoire d’une enfance maltraitée à travers le personnage de Frangine. Pourquoi ?

Jim Bishop : Carrément ! Frangine est un personnage qui fait un peu référence à ma mère. Ma mère a eu une enfance hyper difficile. Sa mère est décédée quand elle avait juste six ans et elle s’est retrouvée dans une famille d’accueil, qui était vraiment horrible. Elle a tout subi dans cette famille. Quand nous étions gamins, on entendait souvent ma mère parler avec ses frères et sœurs de tout ce qu’ils avaient vécus, notre inconscient en a certainement été imprégné sans qu’on ne s’en rende compte.

En grandissant, elle m’a raconté encore d’autres trucs, qui étaient encore plus horribles que tout ce à quoi je pensais. Je crois qu’il y a des souffrances qui se transmettent comme ça de génération en génération. Je n’ai jamais vécu l’horreur qu’a vécue ma mère, mais à travers tout ce qu’elle nous a raconté, avec ses frères et sœurs, on a été un peu touché par ces souffrances. Ma mère était une personne hyper chaleureuse, avec beaucoup d’amis. Mais ses amis ne connaissaient pas cette partie d’elle que je connaissais parce que c’était ma mère et que je la voyais dans son quotidien l’évoquer de temps en temps. Elle me disait souvent « si je suis encore là, c’est parce que tu es là. » Ça me mettait une pression énorme sur le dos de me dire que si elle est vivante, c’est grâce à moi. C’est dur à ressentir. Surtout qu’elle n’avait pas que des pensées suicidaires, elle a fait plusieurs tentatives. Je pense que ces idées noires font partie des choses qu’elle m’a transmises inconsciemment et par lesquelles j’ai dû passer un moment. C’est en grandissant que j’ai compris que ces idées-là n’étaient pas les miennes. Ça a mis du temps avant que j’arrive à me distancer de ces idées noires, qui m’avaient été transmis par quelqu’un qui avait vécu quelque chose de puissant, de fort, de traumatisant, et qui avait fait couler à l’extérieur d’elle-même son mal-être sur les personnes autour d’elle. Il n’y a pas eu que moi, il y a aussi eu mon frère qui a reçu ce mal-être de ma mère, d’une manière différente mais aussi violente. L’histoire de Frangine parle effectivement de maltraitances. Elle dit clairement dans le livre qu’elle a été battue par sa mère, qu’elle a des maltraitances psychologiques. Elle est en colère parce qu’elle a ce sentiment d’injustice. C’est quelqu’un qui a une forte empathie pour les gens parce qu’elle-même sait ce que c’est de souffrir. C’est pourquoi elle est souvent agressive, pleine d’énergie lorsqu’elle veut aider.

Je ne développe pas forcément tous ces points graphiquement parce que ça aurait rendu mon récit lourd. Mon intention avec ce récit, c’était de maquiller la violence pour que la lecture reste agréable, même si on sent qu’elle existe. C’est comme ça que le monde est. Il y a un moment dans le livre où il y a des bâtiments. En les regardant, on se dit qu’ils sont en bois. Mais à un moment donné, il y a une page où l’on voit l’arrière court et l’on se rend compte que les bâtiments ne sont pas en bois, mais en béton. C’est un peu ce que fait l’humain. Il masque beaucoup de choses. On cache tout le temps les problèmes au lieu de les régler parce qu’on a eu cette habitude par éducation. Donc, on préfère maquiller nos problèmes au lieu de les confronter, parce que ça fait mal de se confronter à soi.

Ces récits de vie se déroulent dans un monde où les hommes et les animaux marins cohabitent après un désastre écologique. Quelle en est la raison ?

Jim Bishop : C’est un peu une inversion pour montrer que l’homme poulpe fait exactement la même chose que ce que les humains ont fait à la mer. C’est-à-dire que pour son business, il détruit un habitat. Il le dit lui-même. J’ai voulu prendre ce point de vue pour faire réfléchir un peu les gens, même si ceux qui lisent ne sont pas responsables de la situation. C’était pour que les gens prennent conscience de ce qu’on est actuellement en train de faire à la planète. En même temps, je voulais aussi parler du trafic de sable, qui existe vraiment dans plusieurs pays en Afrique. On n’en parle pas beaucoup en Europe, mais ça existe. D’ailleurs, à chaque fois que j’en ai parlé en interview, les gens étaient choqués. C’est un trafic mafieux. Une mine d’or pour beaucoup. On n’en parle pas parce que ça concerne le secteur immobilier et beaucoup d’entre nous, les Occidentaux. C’est un sujet que je survole dans le livre. J’aimerais bien le développer à un moment dans un autre projet, car c’est un désastre écologique.

Ces réflexions sur le rapport entre l’homme et la nature sont également présentes dans Mon ami Pierrot, votre deuxième bande dessinée. Comment ce livre est-il né ?

Jim Bishop : Un peu comme Lettres Perdues. C’est bizarre, mais je me rends compte que ma mère est énormément présente dans mes bouquins. On avait une relation fusionnelle, étrange. On était très proches, on partageait beaucoup de choses, on s’engueulait tout le temps, en même temps, on s’aimait beaucoup, même si on était complètement différents. Moi, je suis quelqu’un d’émotif. Ma mère, elle, refoulait ses émotions. Comme Cléa, elle a vécu une relation avec quelqu’un qui était très toxique. J’ai connu cette personne parce que je vivais avec eux. C’était quelqu’un qui parlait de liberté tout le temps, qui avait un côté très charmeur, qui savait séduire les gens, mais qui était une horreur, une des pires personnes que j’ai connues sur cette terre. J’ai eu l’idée de ce livre avant Lettres perdues. Je voulais parler d’un magicien qui emmène une fille dans son monde avant de lui faire vivre l’horreur. C’est quelque chose que j’ai aussi vécu. Quand je me suis séparé de ma compagne, je me suis très vite retrouvé avec quelqu’un d’autre dans une relation qui était de cet ordre-là. Tantôt, il y avait de l’amour très fort, tantôt plus rien. Je ne comprenais pas. Très vite, je me suis rendu compte que j’étais dans un piège amoureux, avec de nouvelles règles qui arrivent. Comme j’étais amoureux, j’ai accepté ces nouvelles règles. Je n’avais pas compris que ça allait me rendre dingue, ni que j’allais revivre ce qu’avait vécu ma mère. Tout ça a un peu nourri le projet de cette bande dessinée.

Est-ce pour cela que les relations d’amour que vous dépeignez dans vos livres sont teintées de violence ?

Jim Bishop : C’est vrai que Pierrot a des petits comportements qui paraissent anodins, mais qui sont d’une violence et d’un mépris total. Il y a dans son attitude une négation de l’autre. C’est comme ça que font les gens qui manipulent. Ils vous nient sans violence. Et quand vous n’êtes pas habitué à agir de la même sorte et que vous pétez un plomb, les gens croient que c’est vous le responsable alors que vous répondez à une violence. Cette violence est encore plus violente parce qu’elle n’est pas exprimée directement. C’est ce qu’il y a chez Pierrot, tantôt il est très présent et très affectueux avec Cléa, tantôt, il disparaît pour être avec une autre. Quand celle-ci lui demande, ce qui se passe, il lui ferme la porte au nez, l’accuse sournoisement puis l’ignore toute une soirée avant de réapparaître aimant le lendemain.

En ce qui concerne l’autre question, c’est vrai que Pierrot est très lié à la nature, il en parle à un moment donné. Je n’avais pas cette conscience-là avant. C’est quand j’ai écouté un livre audio qui s’appelle L’intelligence des plantes que je me suis rendu compte que les plantes avaient une intelligence, une sensibilité qu’on ne comprenait pas parce qu’on est focus sur notre propre sensibilité, notre propre intelligence. On est en train d’en prendre conscience à nouveau parce que je pense qu’à une époque, les gens le savaient certainement. On l’a juste oublié avec tout ce qui se passe. C’est un sujet que je survole aussi, à travers le personnage de Bernard, l’arbre dans le livre. Pierrot, le magicien, lui donne une constance, alors que Bernard est passif pour les humains. Mais pour lui, il est vivant et lui offre sa maison. Le fait de donner un nom et du caractère à un arbre était un moyen de sensibiliser les gens pour qu’ils prennent conscience que la nature est vivante, avec une sensibilité qu’on ne comprend pas forcément, même s’il y a eu un livre dessus. C’est passionnant d’écouter ce genre de choses, car ça permet de se rendre compte que les arbres communiquent : ils envoient des informations en cas de danger, certains se transmettent des hormones entre eux pour être moins digestes ou désagréable à manger pour les prédateurs. C’est assez incroyable. Je pense qu’il y a tellement d’autres choses dont on n’est même pas conscients au sujet à la nature, des choses qui nous dépassent complètement. Je voulais faire germer ces idées-là, même si le vrai sujet du livre reste la liberté, la vraie liberté.

Pour évoluer, il faut faire mourir des parties de nous. C’est comme ça qu’on avance. Parce que dans cette société, on joue des rôles, quoi qu’il arrive. On continue d’être des enfants.

Jim Bishop

Outre les réflexions écologiques, vos deux ouvrages ont effectivement en commun de mettre en scène des personnages tourmentées, qui parviennent à la quiétude uniquement à l’issue de métamorphoses.

Jim Bishop : Oui, parce que je me suis rendu compte que souvent, on joue tous des rôles qu’on nous a imposés pour être apprécié par ceux que nous côtoyons. Par exemple, on va jouer le rôle de la fille gentille ou du garçon gentil parce qu’on sait que les parents vont aimer cette facette de nous. Mais est-ce vraiment nous ? Pour moi, non. Dans Lettres perdues, Eliott se voit comme un enfant parce que ce qu’il cherche, c’est l’amour de sa mère. Il le cherche comme un petit garçon, sauf que c’est un adulte. À un moment donné, il se rend compte que c’est fini. Il n’aura plus jamais l’amour de sa mère, qui est décédée. Je pense qu’on doit faire mourir une idée de nous-mêmes pour renaître autrement. Dans Mon ami Pierrot, Cléa fait mourir en elle la jeune fille rêveuse qu’elle est pour plaire à sa maman. Plus tard, elle joue un autre rôle pour plaire à son mari : elle dévient une mère et une épouse idéale. C’est à la fin qu’elle se rend compte que ce rôle ne lui plaît pas. Alors elle fait mourir encore une fois l’être qu’elle est devenue pour faire renaître cette sorcière, qui vit en elle, mais qu’elle n’avait jamais explorée. Je pense que c’est assez pareil dans la vraie vie. Pour évoluer, il faut faire mourir des parties de nous. C’est comme ça qu’on avance. Parce que dans cette société, on joue des rôles, quoi qu’il arrive. On continue d’être des enfants. Quand on était gosses, on jouait à la dînette, à la guerre. Maintenant, on joue d’autres rôles de manière très sérieuse. Moi, je joue à l’auteur de BD alors que ça m’enferme.

Pourquoi ?

Jim Bishop : Parce que ça m’enferme. J’ai l’impression que je ne pourrais jamais être autre chose mis à part un auteur de BD. Pour le moment, j’incarne ce rôle parce qu’il est satisfaisant, mais il y a tellement d’autres choses que j’aimerais faire dans ma vie. Mais je sais que les gens me verront toujours comme ça. On est prisonnier de nos rôles. Surtout quand on devient un peu médiatique. Moi, j’ai passé toute ma vie à vouloir sortir des cases dans lesquelles on enferme.

Nous ne montrons qu’une partie de nous alors qu’au fond, on est beaucoup plus de choses…

Jim Bishop

Comme le précédent, celui-ci met aussi en scène un quelques créatures anthropomorphiques. Quels sont les motifs ?

Jim Bishop : Schrödinger, l’animal hybride fait référence à Erwin Schrödinger, le scientifique qui avait fait une expérience de pensée pour expliquer la mécanique quantique. Pour expliquer le fonctionnement des électrons, il a imaginé un chat enfermé dans une boîte contenant un produit toxique et prouvé que tant que la boîte n’est pas ouverte pour activer le produit, personne ne sait si le chat est mort ou vivant. Donc tant qu’on ne l’a pas vu, il est soit mort, soit vivant. Il fait cette expérience pour montrer que dans la physique quantique, les choses fonctionnent pareillement. Il peut y avoir des électrons autour de l’atome, mais tant qu’on ne les a pas observés, ils ont telle ou telle place. C’est le fait de l’observer qui définit sa place. C’est une analogie facile, mais intéressante. Elle montre que c’est l’observation qui définit les choses. C’est ce qu’on fait aussi avec les gens en société. Nous ne montrons qu’une partie de nous alors qu’au fond, on est beaucoup plus de choses. C’est pour cela que Schrödinger, l’animal hybride dit : « Je suis vivant, je suis mort. » C’est aussi pour cela que c’est un chat et un hibou en même temps.

Qu’est-ce qui détermine le choix des sujets abordés dans vos livres ?

Jim Bishop : Je ne les choisis pas vraiment. Ce sont des sujets qui s’imposent. Ils sont dans ma tête et doivent en sortir. Le troisième bouquin parlera plus de la société. De la façon dont on grandit en société. C’était un peu flou au départ, mais le sujet du livre s’est précisé au fil du temps. Il y aura un toute une partie sur le passage de l’enfance à l’âge adulte. Après, j’essaierai d’aller sur d’autres sujets plus précis.

Quid de vos choix esthétiques ?

Jim Bishop : Elles sont liées des choses que j’ai dû digérer. Par exemple, on m’a beaucoup parlé de Miyazaki. C’est vrai qu’à la base, je n’avais pas conscience de cette influence. Mais on me l’a beaucoup répété. Ça s’est imposé tout seul car j’aime beaucoup Miyazaki. Quand je faisais mes recherches, il était là. C’est quelqu’un qui m’inspire énormément. Il n’y a pas que lui dans mes choix esthétiques. C’est un mélange. Un mélange de tout un tas de choses. Par exemple, j’aime beaucoup les Japonais dans leur façon d’épurer les choses. Moebius aussi même m’a beaucoup inspiré. Il a un traitement très épuré dans son esthétique. Moi, c’est ça qui me plaît dans le dessin : raconter beaucoup de choses avec très peu d’éléments. C’est ce qui fait même la force de l’art. Créer chez l’autre énormément d’émotions avec peu de choses.

Vous semblez particulièrement attaché à la monstration de l’émotion, que ce soit dans vos livres ou dans votre quotidien. Est-ce facile d’exprimer des émotions dans nos sociétés lorsqu’on est un homme ?

Jim Bishop : Quand t’es gamin, on s’en fout. On l’accepte parce que quand t’es gamin, mais dès que tu rentres dans l’adolescence, que tu commences physiquement à devenir un adulte, tu dois apprendre à gérer tes émotions, à les refouler, à les réprimer. Je n’ai pas compris pourquoi. J’ai été éduqué comme ça. J’ai dû trouver le moyen de m’en détacher pour être libre de mes émotions. Aujourd’hui, ma famille l’accepte. Ce n’est plus un problème parce que je me suis accordé le droit d’avoir des émotions et de les exprimer, y compris dans mes livres.

Lire aussi : Fabien Toulmé : « le cœur de mes projets, c’est de raconter l’humain »

Quitte à rompre avec une certaine forme de pudeur qu’on retrouve dans la bande dessinée franco-belge ?

Jim Bishop : Oui, ça ne me fascine pas. Je n’aime pas l’impudeur, mais j’aime le fait qu’on puisse exprimer nos émotions, que ça ne soit pas grave et qu’on arrête de nous juger. C’est quelque chose de très français, de très occidental. J’aime les gens qui sont très ok avec leurs émotions, qui les expriment. Je me suis entouré de gens, qui expriment leurs émotions la plupart du temps et c’est très bien. Je trouve ça trop beau. On est dans une société où les gens ont besoin de jugé et d’être rassuré dans un rôle. Dès que tu dépasses un petit peu le rôle très hétéronormé, c’est considéré comme quelque chose de grave. Quand Cléa parle de ce sujet, j’y vais à tâtons parce que j’ai envie que les gens qui ne le voient pas puissent aussi lire le bouquin et se faire leur propre opinion. Car mon but, ce n’est pas de créer une fracture entre les gens qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. J’ai envie d’être un pont, de rassembler. Même en termes de choix graphiques, j’ai envie d’être un pont entre la BD et le manga. Il y a des gens qui me disent que je fais de la BD, sauf pour moi, je fais du manga. Je me nourris de cet univers-là.

Comment qualifierez-vous votre travail ?

Jim Bishop : Je n’ai pas l’impression de vivre ça comme un travail. Je fais de la bande dessinée depuis l’âge de 12 ans. La seule différence, c’est que je me suis organisé, je me suis professionnalisé. Mais pour moi, ce n’est pas un travail, même si pour des raisons logistiques, c’est un travail. C’est-à-dire qu’il faut avoir un revenu, être déclaré… Toutes ces raisons-là font que c’est un travail. Mais pour moi, ce n’est pas vraiment un travail.

D’accord, nous allons reformuler la question : comment qualifierez-vous votre œuvre ?

Jim Bishop : Je ne peux pas prétendre savoir totalement ce que je veux raconter. Ce que je sais, c’est que quand j’écris, j’ai cette envie de vouloir que les gens se libèrent. Quand j’ai écrit Lettres Perdues et que je montre un suicide, ce n’est pas pour dire que c’est cool. C’est pour montrer que face à des difficultés, on peut tous avoir des idées noires et qu’en parler nous aide à aller bien, nous libère. Quand des gens qui ont eu des pensées sombres m’ont dit que ça leur a fait du bien, ça me fait plaisir. J’ai l’impression de les avoir libérés un peu de quelque chose, même si ce n’est pas forcément gai. Moi, c’est ça qui me fait du bien. Ce que je veux, c’est que les gens se sentent bien.

Et votre style ?

Jim Bishop : Épuré. Je veux épurer au maximum, aussi bien au niveau du dessin que de l’écriture. C’est-à-dire faire ressentir une émotion avec le moins de choses possibles.