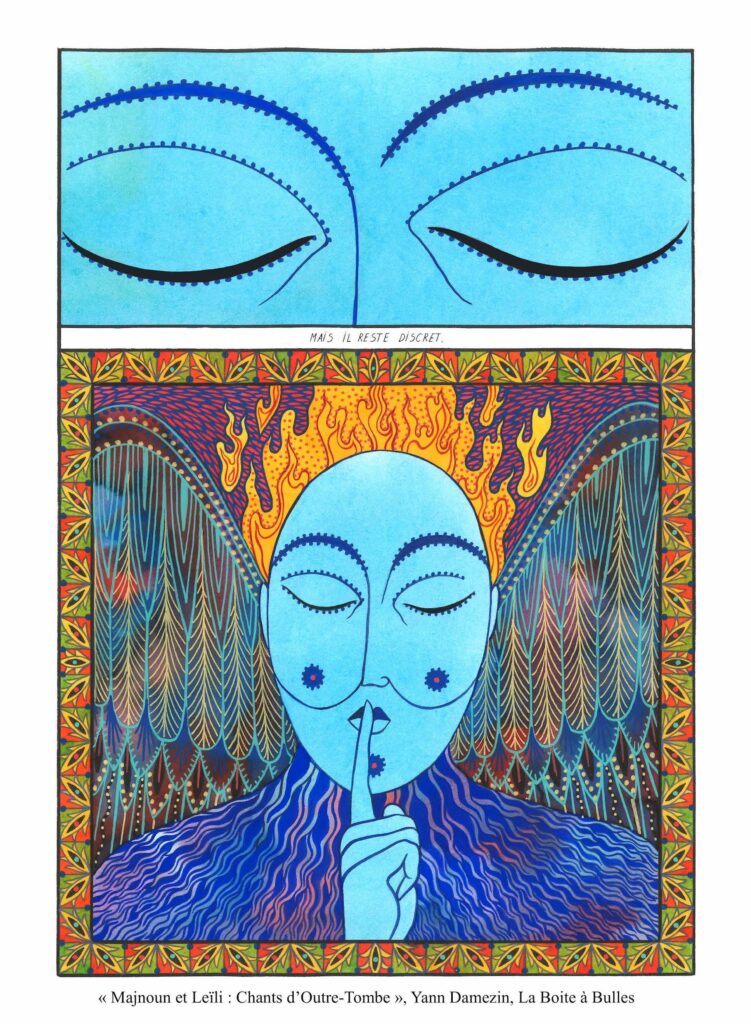

L’émerveillement procuré par les livres de Yann Damezin est analogue au plaisir que l’on ressent en contemplant une toile de Paul Sérusier ou en lisant un conte de Nezâmi tant il nous arrache aux cacophonies actuelles pour nous amener ailleurs. Dans un monde dont il s’est entiché avec attention pour lui rendre hommage, au travers de ses choix narratifs et esthétiques dans Majnoun et Leïli : récit d’un amour impossible en Orient. Entretien avec un jeune auteur talentueux.

Comment dessinez-vous ?

Yann Damezin : J’utilise différentes techniques en fonction des livres, de leur propos, de l’envie du moment mais aussi de contraintes plus prosaïques comme le temps dont je dispose.

Depuis quelques années, je me sers beaucoup de l’encre de Chine (à la plume, au pinceau ou au feutre) pour les travaux en noir et blanc, et des encres colorées et de la gouache pour les travaux en couleur.

Mais j’aimerais bien, à l’avenir, essayer d’autres techniques ou revenir à des techniques que j’ai utilisées dans le passé et laissées un peu de côté, comme la carte à gratter.

Sur quel support dessinez-vous ?

Yann Damezin : Je dessine exclusivement sur papier. J’ai un petit peu pratiqué la colorisation numérique pour certains travaux de commande, mais ça ne me convient pas, ou plus. Je n’y trouve pas le même plaisir, sans parler du fait que je n’ai pas un équipement informatique assez performant pour le faire efficacement.

J’aime bien travailler sur des papiers assez ordinaires, faciles à trouver et peu chers, parce que ça me permet de me sentir libre de rater et d’expérimenter. Même si, dans les faits, il est très rare que je recommence un dessin, même raté.

J’ai voulu écrire une histoire qui dise qu’après la mort d’un être aimé, aussi cher soit-il, on peut continuer à vivre, et qu’il ne s’agit ni d’une trahison, ni d’un manque d’amour.

Yann Damezin

Avez-vous une pratique régulière du dessin ?

Yann Damezin : Je dessine tous les jours ou presque pour le travail. Ayant d’autres activités en parallèle, j’ai en ce moment peu de temps pour garder une pratique personnelle et non-professionnelle du dessin, et c’est une chose qui me manque un peu. J’ai quand même un petit carnet dans lequel je continue assez régulièrement à faire des dessins, très spontanés et rapides. Je ne le montre à personne ou presque, ce qui me permet de dessiner de manière totalement libre et décomplexée, sans penser au regard d’autrui.

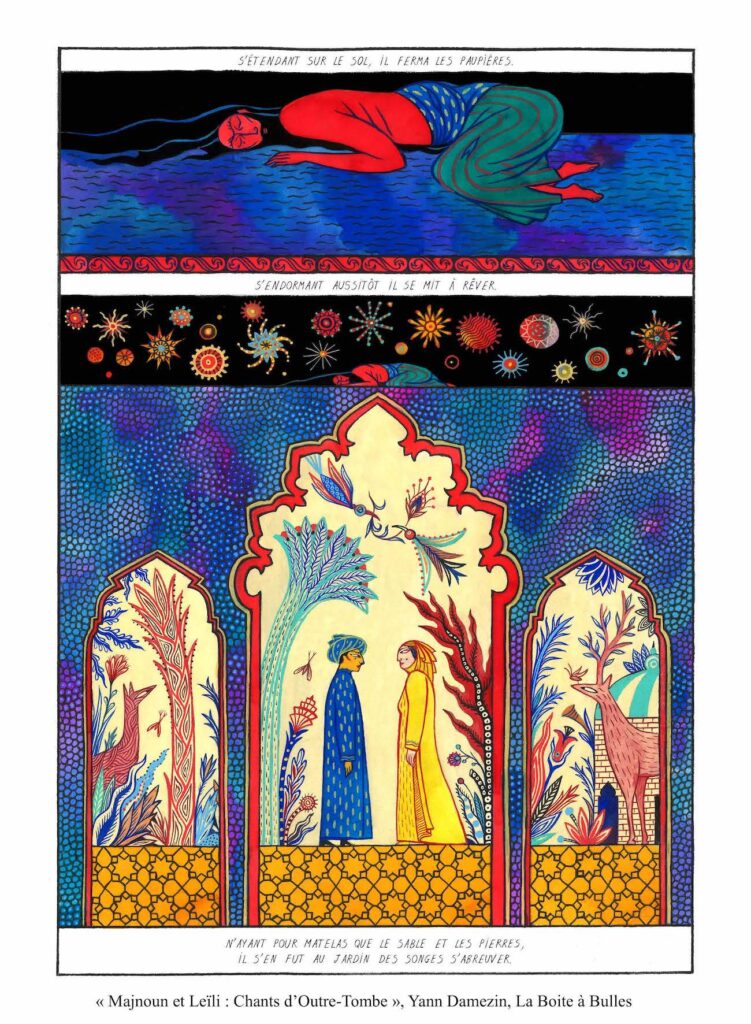

Vous avez récemment publié aux Éditions La boites à bulles, un ouvrage d’une richesse graphique sidérante qui retrace une histoire d’amour impossible en Orient. Quelle est la genèse de ce livre ?

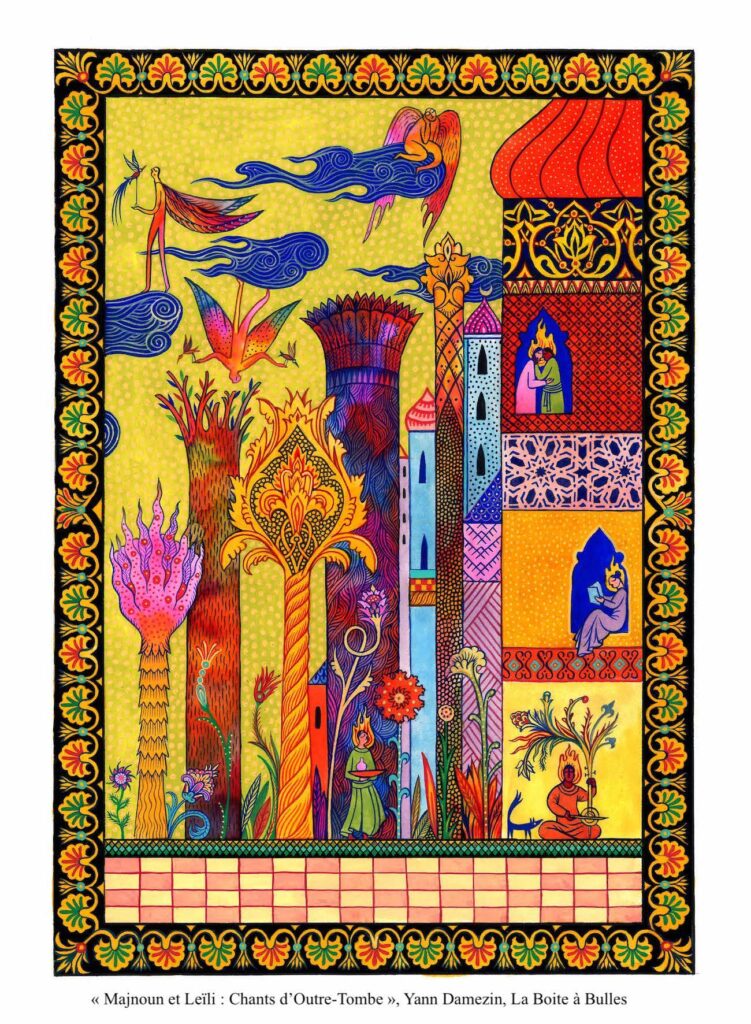

Yann Damezin : Ce livre est né avant tout d’une envie de rendre hommage à la culture persane, qui est une culture que j’aime énormément. J’ai choisi l’histoire de Leili et Majnun notamment parce qu’il en existe de nombreuses versions, et que je me sentais donc davantage autorisé à en donner une vision personnelle. Je l’ai aussi choisie parce que c’est une histoire née dans le monde arabe et qui s’est diffusée ensuite dans de nombreuses aires géographiques et culturelles : cette large diffusion et cette universalité me touchaient beaucoup, et faisaient écho à l’amour que j’ai pour une culture et une langue auxquelles je ne suis pas lié par un héritage familial.

À la différence des drames pucciniens et tragédies shakespeariennes qui se terminent souvent peu de temps après la mort de l’un des amoureux, vous avez choisi de raconter le récit d’amour impossible de Leïli et Qays malgré le décès de ce dernier. Pourquoi ?

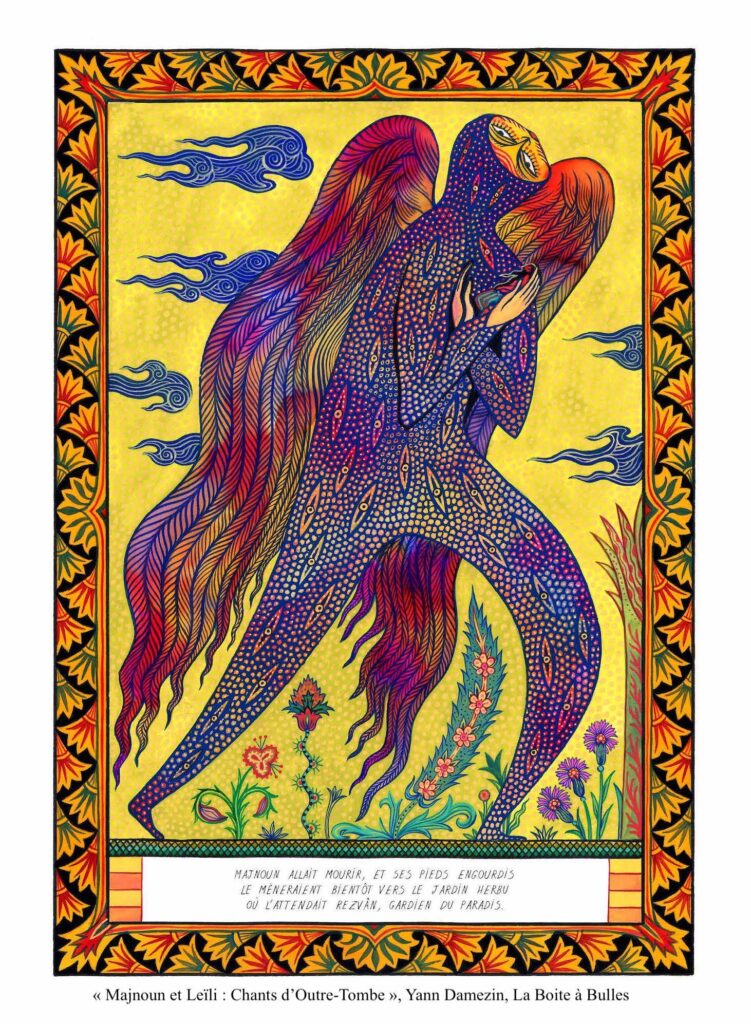

Yann Damezin : Dans les versions traditionnelles et classiques de l’histoire de Leïli et Majnun, l’histoire se termine par la mort des deux amoureux : l’un meurt d’abord, et le second est si désespéré qu’il le rejoint aussitôt ou presque. Mais en lisant les poèmes arabes que la tradition attribue à Majnun, j’en ai vu de très beaux dans lesquels le poète dit que même la mort ne l’empêchera pas d’aimer et d’exprimer son amour.

L’idée de créer un dialogue entre les deux amoureux alors que l’un est mort et l’autre toujours en vie est née de là.

Mon livre parle notamment du deuil : j’ai voulu écrire une histoire qui dise qu’après la mort d’un être aimé, aussi cher soit-il, on peut continuer à vivre, et qu’il ne s’agit ni d’une trahison, ni d’un manque d’amour.

Outre l’histoire d’amour impossible, ce livre esquisse aussi une réflexion sur la place de la femme dans nos sociétés et la manière dont sont perçus les artistes.

Yann Damezin : Oui, on pourrait dire que le livre parle, en partie, de la marginalité sous différentes formes, même si ce n’en est pas le thème principal.

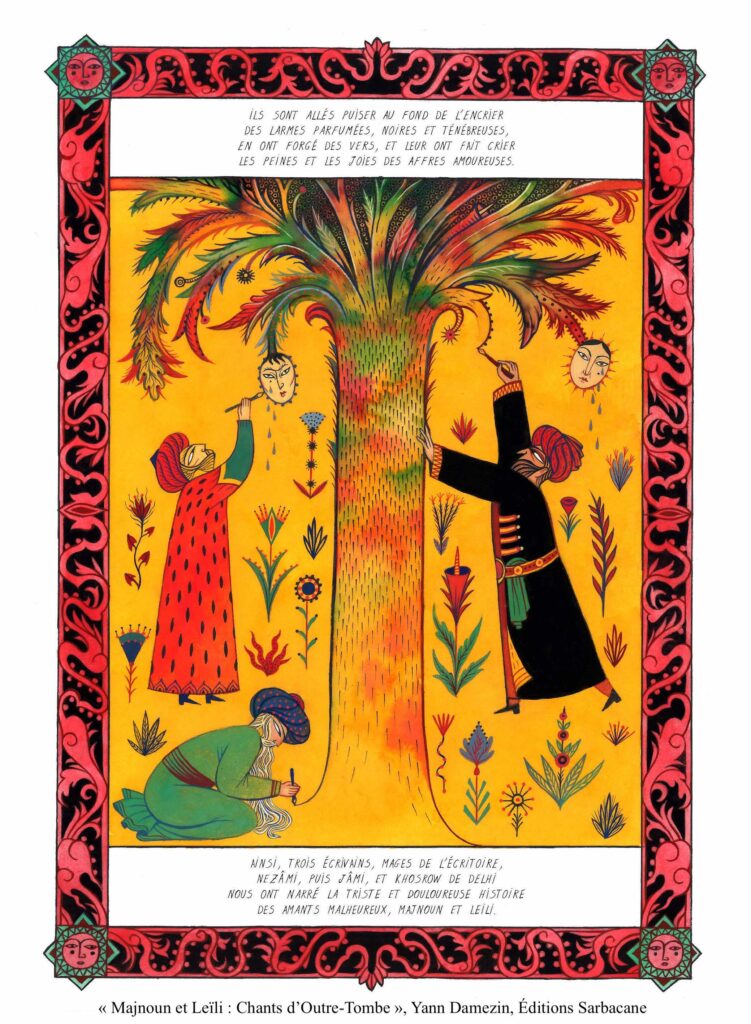

Pour retracer ces différents récits, vous vous effacez au profit d’une cohorte de conteurs. Quelle en est la raison ?

Yann Damezin : Je ne voulais pas prétendre m’approprier l’histoire, même si j’en donne une version personnelle et la transforme à ma manière. Le fait de nommer dans le récit de grands poètes ayant porté cette histoire et de donner la parole directement aux personnages de Leïli et de Majnun, c’est une forme de reconnaissance et d’hommage. C’est une manière de dire d’où vient cette histoire, et de faire honneur aux cultures dans lesquelles elle a fleuri et s’est développée.

Qu’est-ce qui vous plaît dans le conte ?

Yann Damezin : J’ai toujours aimé les contes. Ils portent une forme d’universalité mais ont aussi une grande étrangeté sans doute liée à la longue transmission orale qui les forme et les déforme. On sent la présence invisible de racines complexes auxquelles on ne pourra plus jamais remonter. Ce sont des histoires que personne ne comprend, et que pourtant tout le monde comprend.

L’une des choses qui me plaît beaucoup dans l’histoire spécifique de Leïli et Majnun, en particulier telle qu’elle a été racontée par le poète Nezâmi, est la place donnée aux animaux qui deviennent les confidents et les compagnons de Majnun face à une douleur trop grande pour être comprise par les hommes.

J’ai voulu pousser encore plus loin cette idée dans mon livre, puisque j’ai fait des animaux le vecteur de l’amour et de la douleur de Majnun par-delà la mort.

La langue de ces conteurs est éminemment poétique. Comment l’avez-vous conçue ?

Yann Damezin : Les textes que la tradition arabe attribue à Majnun sont des poèmes.

Il est poète, parce que la poésie est le moyen d’expression par excellence de l’amour. Dans mon histoire, tout un chapitre est dit par Majnun lui-même, et j’avais donc décidé d’écrire ce chapitre sous forme de poèmes en alexandrins.

Ensuite, je me suis dit que comme les grands poètes persans qui ont transmis l’histoire l’ont fait sous forme de longs romans versifiés, je pourrais même réaliser l’intégralité de ma bande dessinée sous la forme d’une sorte de poème illustré. Là aussi, c’est une manière de rendre hommage à ces poètes et de créer une sorte d’écho et de dialogue avec eux.

Comme j’ai appris l’alphabet perso-arabe à l’âge adulte, je l’écris assez maladroitement mais avec application, comme un enfant. Cette maladresse a, en tout cas je l’espère, un certain charme, et c’est une forme de déclaration d’amour à cette langue et à l’art qu’est la calligraphie.

Yann Damezin

Ce livre comme le précédent est parsemé de langues, souvent intraduites. Pourquoi ?

Yann Damezin : C’est drôle, je n’avais jamais vraiment réfléchi à ça. J’aime beaucoup les langues. J’aime les apprendre, même si je ne suis aussi doué pour ça que je le souhaiterais. Ça fait plusieurs années que j’apprends, entre autres, le persan.

Dans Majnun et Leïli, je pense que j’avais envie qu’il y ait une présence de la langue persane, toujours dans une idée d’hommage et de reconnaissance à cette culture que j’aime tant. Au début du livre, on voit quelques vers en persan, extraits du texte de Nezâmi, et un peu plus loin il y a aussi un jeu graphique avec la calligraphie du prénom « Leïli ».

Comme j’ai appris l’alphabet perso-arabe à l’âge adulte, je l’écris assez maladroitement mais avec application, comme un enfant. Cette maladresse a, en tout cas je l’espère, un certain charme, et c’est une forme de déclaration d’amour à cette langue et à l’art qu’est la calligraphie.

Quel est votre rapport personnel aux langues, notamment française ?

Yann Damezin : J’aime énormément les langues dans leur impureté : les emprunts aux autres langues, les mots qui voyagent, les étymologies communes, les néologismes, les langues qui s’écrivent avec un alphabet qu’elles ont emprunté à une autre langue…

Quant à la langue française, c’est la langue des contes de mon enfance, celle dans laquelle je rêve, celle de mes parents. Je n’ai absolument aucun patriotisme, et je ne me sens pas attaché à la France en tant que pays. Mais par contre, j’ai une réelle attache sentimentale à la langue française, que j’aime dans sa diversité, telle qu’elle est parlée en France mais aussi ailleurs, avec toutes ses variantes et ses accents.

Je n’aime pas les livres clos sur eux-mêmes, qui racontent leur histoire et s’arrêtent bien sagement avec leur point final : ils ne me laissent avec rien ou presque.

Yann Damezin

En dehors des figures auctoriales évoquées dans le premier volet de notre entretien, quels sont les textes et auteurs qui vous ont permis de vous construire ?

Yann Damezin : J’ai toujours aimé lire. Mes goûts sont assez éclectiques, et ont aussi beaucoup évolué avec le temps. Si je parle du moment présent, je pourrais notamment citer des gens comme Antoine Volodine, Mariam Petrosyan, Ismaïl Kadaré, Unica Zürn, László Krasznahorkai…

Je pense que j’aime particulièrement les livres qui me donnent l’impression de rêver ou de me souvenir vaguement d’un monde à la fois étrange et familier. Ils ont une dimension qui semble toujours échapper à l’entendement : on n’arrive jamais à en cerner tout à fait le propos et ils semblent inépuisables. En général, j’oublie l’histoire d’un livre très rapidement après l’avoir lu, mais il me reste le souvenir d’une atmosphère, et c’est ça qui est précieux pour moi. Je n’aime pas les livres clos sur eux-mêmes, qui racontent leur histoire et s’arrêtent bien sagement avec leur point final : ils ne me laissent avec rien ou presque.

Quelles sont vos influences picturales ?

Yann Damezin : Elles sont très variées. Il peut s’agir de peintures aborigènes aussi bien que d’œuvres de la Renaissance italienne, de miniatures persanes, d’estampes japonaises ou des avant-gardes européennes du XXe siècle. J’ai une admiration énorme pour Paul Klee, par exemple, mais j’aime tout autant Uccello, Behzad, ou Kuniyoshi, pour ne citer que quelques noms.

Ce livre pourrait-il être considéré comme une déclaration d’amour conjointe aux Nabis ainsi qu’aux principaux courants picturaux iraniens (miniatures persanes, style safavide, Kalamkari…) ?

Yann Damezin : Je n’ai pas pensé consciemment aux Nabis, mais j’aime beaucoup leur peinture et le nom de leur mouvement, donc il y a peut-être eu une influence inconsciente de ce côté-là. En tout cas, c’est une référence qui me plaît. Quant aux miniatures persanes et autres, elles influencent mon travail d’une manière générale, et j’y ai bien évidemment pensé en réalisant mon livre, notamment pour le choix des couleurs. Néanmoins, je n’ai pas voulu dessiner « à la manière des miniatures persanes » : d’abord parce que je n’en aurais pas été capable, et ensuite parce que ça ne m’intéressait pas particulièrement d’être dans le pastiche ou l’imitation.

Qu’est-ce qui détermine le choix du lettrage dans vos textes ?

Yann Damezin : Je dois reconnaître que je ne travaille pas tellement la typographie : sans doute pas assez.

Pour ma première bande-dessinée, j’avais tout simplement utilisé mon écriture manuscrite spontanée en capitales (en faisant quand même attention au soin et à la lisibilité).

Pour Majnun et Leïli, j’ai créé une typographie à partir de cette même écriture, pour gagner du temps.

Quid de la perspective ?

Yann Damezin : Je n’utilise pas une perspective naturaliste. Quand je m’en sers, je dirais que c’est plutôt comme une sorte de représentation figurée d’un espace mental et symbolique. Mais c’est assez immédiat et spontané pour moi de construire mes images comme ça : il n’y a pas vraiment de réflexion théorique au préalable.

Comment qualifierez-vous votre travail ?

Yann Damezin : Je suppose qu’on pourrait dire qu’il est décoratif, symboliste, et aussi naïf, au moins dans sa forme apparente. Mais c’est difficile de qualifier son propre travail, et je pense que d’autres gens le perçoivent sans doute très différemment de moi.

Et votre style ?

Yann Damezin : C’est difficile de définir un style, qu’il s’agisse de dessin ou d’écriture.

En tout cas, j’essaye, de plus en plus, de dessiner de la manière la plus spontanée possible, et de représenter les choses telles qu’elles viennent immédiatement sous mon crayon. Il y a dans mon dessin des éléments que je trouve maladroits. J’essayais encore il y a quelques années de les corriger tout en ayant la flemme de le faire (forcément, les corrections n’étaient donc pas terribles non plus).

Aujourd’hui, je préfère me dire qu’il y a une forme de beauté dans la maladresse, et que c’est bien de laisser les choses telles qu’elles sont nées. Je ne sais pas si c’est de la sagesse ou tout simplement de la fainéantise. C’est sans doute une forme de sagesse d’être un peu fainéant.

Comment avez-vous effectué la mise en couleur du livre ?

Yann Damezin : J’ai travaillé avec des encres colorées et de la gouache, au pinceau. J’ai essayé d’avoir des couleurs très vives et brillantes, lumineuses et un peu chamarrées, parce que ça correspondait à l’image que je me faisais de ce récit, même s’il est assez sombre par certains aspects.

Ce livre est aussi le premier dans lequel vous utilisez des phylactères pour présenter les pensées et mots de vos personnages. Pourquoi ?

Yann Damezin : Il me semble que j’avais ponctuellement utilisé des phylactères dans ma première bande dessinée également. Mais c’est vrai que j’y ai peu recours, car je passe le plus souvent par une narration en voix-off, qui se place en parallèle de l’image.

Je pense que c’est essentiellement parce que la voix-off me permet davantage d’utiliser l’image pour représenter métaphoriquement les émotions et les ressentis de mes personnages, et de créer une complémentarité entre texte et image.

Un conseil à celles et ceux qui ont envie de se lancer en bandes dessinées ?

Yann Damezin : Tout simplement en faire, et le faire de la manière dont on a envie.

On n’est pas obligé d’être professionnel, on n’est pas obligé de respecter des règles, on n’est pas obligé de faire une école, on n’est pas obligé d’avoir un éditeur. On peut très bien faire de la bande-dessinée pour soi, comme on veut, la diffuser gratuitement ou l’auto-éditer : ça n’est pas moins légitime qu’autre chose.

Et aux gens qui souhaitent rentrer dans le circuit éditorial et vivre de ça, je dirais de ne pas oublier que si c’est leur travail, ils sont en droit de le considérer comme tel et donc de ne pas tout lui sacrifier, et de ne pas le faire à n’importe quelle condition.

Il faut mettre la création artistique au service de la vie, et pas l’inverse : bon nombre de discours sur l’art ont tendance, à mon avis, à véhiculer des idées trompeuses voir dangereuses à ce sujet.

C’est pour ça que je pense qu’il est important de ne pas se prendre trop au sérieux, et de ne pas non plus prendre trop au sérieux (et même pas du tout) le monde de la bande dessinée et de l’art en général.