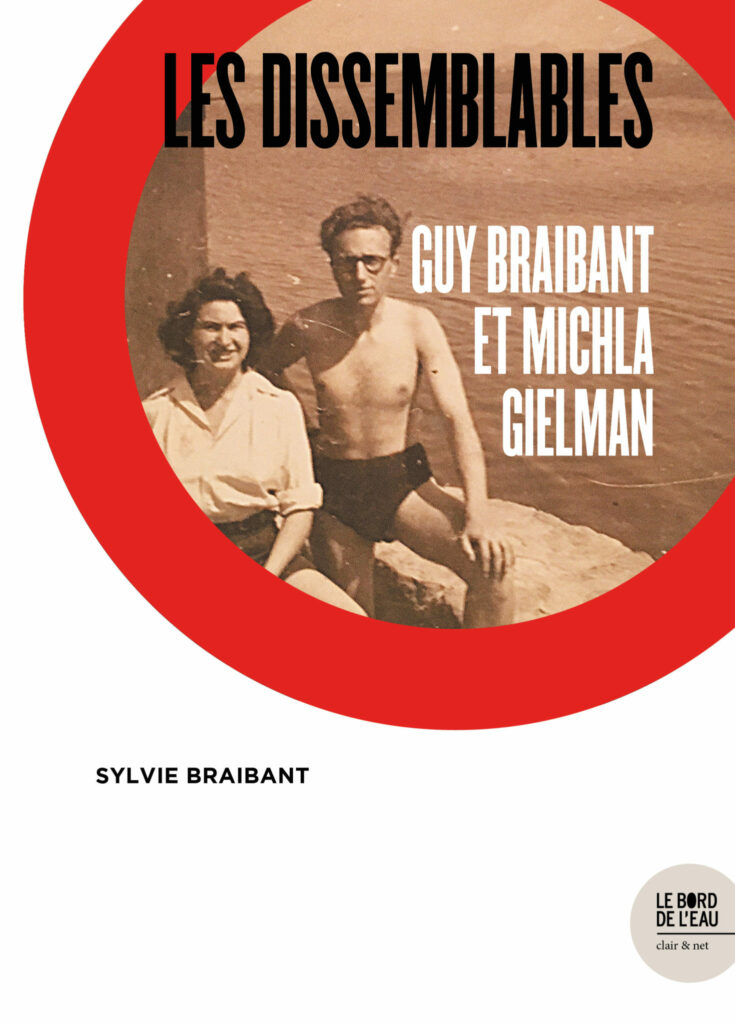

Spécialiste de l’histoire des femmes en Europe, la journaliste et écrivaine Sylvie Braibant publie un ouvrage monument sur la vie de Michla Gielman, grande figure de la Résistance effacée des annales de l’histoire.

Il est impossible de classer dans un genre littéraire le livre de Sylvie Braibant, tant l’autrice mêle savamment les codes du roman à ceux du récit et de la biographie pour relater la vie de Michla Gielman, une femme d’exception effacée des annales de l’histoire malgré son engagement dans la résistance, et son combat pour l’égalité entre les êtres dans une Europe viciée par l’antisémitisme…

En parsemant également le livre de discours, d’échanges épistolaires, d’apophtegmes ou de documents administratifs, l’autrice insuffle à son texte une forte dimension historique, qui permet de découvrir plusieurs faits méconnus de l’histoire des Juifs en Europe, notamment le suicide d’un nombre important d’hommes et de femmes pour se soustraire à la déportation et aux meurtres nazis. Entretien avec Sylvie Braibant.

Pourquoi écrivez-vous ?

Sylvie Braibant : J’écris parce que c’est mon moyen d’expression. Je ne sais pas très bien faire autrement. Si je savais peindre, chanter ou sculpter, je me serais attelée à ces différentes activités, mais je ne sais qu’écrire. C’est la seule façon pour moi d’exprimer facilement et sans retenue les choses. Quand je parle, les mots ne viennent pas toujours.

Vous avez récemment publié un ouvrage foisonnant sur la vie et le parcours de Michla Gielman, une grande résistante et militante communiste effacée des annales de l’histoire, y compris par son mari. Comment ce texte est-il né ?

Sylvie Braibant : C’est une histoire que je portais en moi et que j’avais envie d’écrire depuis très longtemps, mais étant rédactrice en chef à TV5Monde, c’était très compliqué. Je n’avais pas toujours le temps et ne pouvais pas faire simultanément plusieurs choses à la fois. Il m’a fallu plusieurs facteurs déclenchants pour m’y mettre. Le premier facteur déclenchant a eu lieu un jour dans le métro. Je regardais par curiosité une note biographique sur mon père, dans le dictionnaire du mouvement ouvrier, lorsque j’ai découvert mes nom et prénom puis ceux de mon frère et de la deuxième épouse de mon père. Michla Gielman, ma mère, n’était même pas mentionnée. C’était simplement écrit que nous étions issus d’un premier mariage, comme si elle n’avait jamais existé. Le deuxième facteur est arrivé au festival du cinéma russe à Honfleur. Je me souviens avoir été approchée par un psychiatre, qui ayant lu mon nom dans la liste du jury, se demandait si j’étais la fille de Michla Gielman avec laquelle il avait travaillé et qu’il aimait beaucoup. Nous sommes tombés dans les bras l’un de l’autre et avons pleuré. C’était la première fois qu’une personne que je ne connaissais pas me parlait de ma mère. D’habitude, je suis interpellée par des gens qui ont connu mon père parce qu’il y a une flopée de personnalités politiques qui l’ont eu comme professeur et qui ont travaillé à partir des livres de droit qu’il a écrits.

Il y a des catégories entières de personnes qui sont simplement balayées de l’histoire. C’est pourquoi l’Histoire est un récit selon les hommes des couches sociales favorisées.

Sylvie Braibant

Ce livre est-il une réhabilitation ?

Sylvie Braibant : Ce n’est ni une réhabilitation, ni une réparation. Elle n’en avait pas besoin sinon elle l’aurait fait elle-même. Je voulais juste la remettre dans une histoire dont elle avait été effacée. Michelle Perrot, l’historienne de l’histoire des femmes, a expliqué que les femmes n’existaient pas dans l’histoire non seulement parce qu’on ne voulait pas parler d’elles, mais parce que même dans les archives, elles n’existaient pas. C’est pareil pour les personnes pauvres, pour les classes populaires, comme on dit, elles laissent peu d’archives et on ne les recueille pas.

Il y a des catégories entières de personnes qui sont simplement balayées de l’histoire. C’est pourquoi l’Histoire est un récit selon les hommes des couches sociales favorisées. Ce n’est même pas forcément par malveillance, c’est simplement parce que pour les autres, il n’y a rien. C’est pourquoi la question des archives est essentielle. Ma mère ne se mettait jamais en avant. Elle parlait très peu d’elle et pourtant, elle avait été résistante. Elle était ce qu’on appelait agent de liaison dans un mouvement de jeunes Juifs sionistes (le Mouvement de la Jeunesse Sioniste, MJS) qui était une des petites organisations de la résistance juive en Europe. Dans le cadre de cet engagement, elle transportait des documents administratifs, notamment des faux papiers. Elle a aussi accompagné des personnes, surtout des enfants pour les mettre à l’abri. Elle ne parlait jamais de ça non plus. Il ne peut donc pas y avoir de traces parce qu’elle-même les a en partie effacées. Le livre n’est pas une tentative de réhabilitation, c’est juste une réapparition. Montrer qu’il y avait certes au sein de ce couple un homme très connu pour de justes raisons, même s’il a fait des faux pas, mais aussi une femme courageuse méconnue.

Pour raconter cette histoire, vous avez mené une remarquable enquête historique. Comment s’est-elle déroulée ?

Sylvie Braibant : Je dois dire que j’ai eu de la chance d’être aidée et accompagnée par des personnes d’une générosité et d’une gentillesse incroyables pour mes recherches, notamment en Pologne. C’était l’étape la plus dure pour moi. J’avais un peu peur d’y aller seule. Jean-Yves Potel, éminent spécialiste de l’histoire de la Pologne et auteur d’articles importants pour la revue En attendant Nadeau s’était occupé de l’organisation du voyage, en me mettant entre les mains de trois de ses anciennes étudiantes. Elles m’ont accompagnée et guidée avec bienveillance. Sans elles, je n’aurais pas pu faire cette enquête exceptionnelle. J’ai découvert des choses liées à mon histoire familiale qui m’ont stupéfiée. La famille de ma mère était issue d’une célèbre lignée de rabbins ultra-orthodoxes alors que j’ai grandi en dehors de toute religion. J’ai aussi trouvé des archives qui m’ont permis de me rendre compte qu’il fallait prendre au premier degré certains propos de ma mère qui ne racontait qu’exceptionnellement des choses. J’ai eu un mélange de bonheur et d’étonnement en découvrant certaines archives, notamment dans les dossiers de naturalisations. C’est vraiment formidable de découvrir ce genre d’informations quand on est historien. J’aime bien ce genre d’enquête, ça me ramène un peu à mon travail de journaliste.

Cette enquête historique permet également de découvrir une histoire méconnue de l’histoire des Juifs en Europe : le suicide d’un nombre important d’hommes et de femmes pour se soustraire à la déportation et aux meurtres nazis.

Sylvie Braibant : C’est une histoire que j’ai découverte aussi, que je ne connaissais pas. Je sais aujourd’hui qu’il y a deux historiens qui travaillent sur le sujet.

Puisqu’il y avait sans cesse des déportations avec la complicité et la participation très active de l’État français, il y avait eu un mot d’ordre du côté de ceux qui étaient les plus conscients de ce qui se passait et de ce qui pouvait advenir, en particulier du côté du Bund, l’Union générale des travailleurs juifs, à laquelle se rattachait mon grand-père et ses frères. Beaucoup ont préféré mourir par eux-mêmes plutôt que d’être exterminés par les nazis.

C’est grâce à mon amie journaliste turque que ma mère a raconté l’histoire de son oncle, sa tante et leurs enfants. Sans cela, je n’aurais rien su. Elle n’en aurait jamais parlé. Ça m’a complètement bouleversée. Beaucoup plus bouleversée que quand j’ai appris la déportation et l’assassinat de mon grand-père à Auschwitz, ce qui est assez curieux. Il y avait des femmes et des enfants, mais la plupart de ceux qui se sont suicidés étaient surtout des hommes. J’ai eu du mal à le dire à mes filles, mais il le fallait parce que je ne voulais qu’elles l’apprennent en lisant le livre.

Les personnages de votre livre ne cessent de se déplacer entre plusieurs espaces. Est-ce également un ouvrage sur l’errance ?

Sylvie Braibant : C’est quelque chose que j’ai dans la tête. Je me dis toujours qu’il vaut mieux garder peu de choses parce que si à un moment, il faut partir, il vaudrait mieux partir sans rien. Dans ma tête, tout ce qui est arrivé aux Juifs d’Europe peut encore arriver. Quand il y a une histoire comme ça derrière soi, on sait qu’il y aura des traversées dans tous les sens du terme.

Quand on veut éliminer quelqu’un, on ne l’élimine pas seulement physiquement, ou en le chassant, on l’élimine aussi en tuant sa langue.

Sylvie Braibant

Justement, ces traversées sont aussi linguistiques. Le livre est d’ailleurs parsemé de mots et d’apophtegmes en différentes langues. Quel est votre rapport aux langues ?

Sylvie Braibant : Les traversées que les uns et les autres ont dû entreprendre n’étaient pas uniquement géographiques, elles étaient aussi linguistiques. Le judéo-espagnol qu’on appelait aussi « le latino » et le yiddish sont aujourd’hui considérées comme des langues mortes, sauf chez les juifs ultra-orthodoxes pour le yiddish. Pour moi, c’est terrible. Quand on veut éliminer quelqu’un, on ne l’élimine pas seulement physiquement, ou en le chassant, on l’élimine aussi en tuant sa langue. Ce n’est d’ailleurs pas propre aux Juifs, mais à toutes les populations dont les langues ont disparu. C’est pourquoi je voulais qu’il y ait des mots, des traces pour que ces langues continuent de vivre dans mon livre. La cinéaste Nurith Aviv mène un travail formidable sur ces langue juives. Elle a consacré un film au yiddish et un autre au judéo-arabe pour laisser une trace de ces langues. Car si on les perd, on perd toute une histoire.

J’aurais aimé parler le yiddish, mais ma mère n’a pas voulu nous le transmettre parce que c’était pour elle une langue liée à une situation de terreur… C’est aussi de ma faute si je ne le parle pas. Dans mon entourage, il y a des personnes qui ont décidé de l’apprendre. J’ai une amie d’origine arménienne qui s’est remise à l’apprentissage de l’arménien. Moi, je ne l’ai pas fait. C’est quelque chose que je regrette très profondément.

J’ai appris « mes propres langues ». Je pense même avoir fait un choix à un moment donné. Ma grand-mère paternelle qui venait d’Égypte parlait le judéo-espagnol, et elle voulait absolument que j’apprenne l’espagnol. Mais comme elle n’était pas très sympathique, je n’ai pas voulu l’apprendre, par opposition. J’ai choisi le russe car ma grand-mère maternelle que j’adorais avait aussi dû connaître le russe, en dehors du yiddish et du polonais. Elle avait grandi dans la partie russe de la Pologne. Et mon grand-père venait probablement d’Ukraine. À l’époque, je disais avec une espèce de vanité liée à la jeunesse que j’avais appris le russe pour lire Dostoïevski dans sa langue d’écriture. Rires. Ma grand-mère parlait principalement le yiddish, un peu de Polonais, quelques mots de russe, alors qu’elle avait vécu cinquante ans en France. Elle n’a jamais su parler le français ou alors mêlé à ces langues. C’était un mélange que je trouvais beau.

Outre le refus de la linéarité, vous avez décidé de raconter cette histoire en mêlant plusieurs genres littéraires (biographie, essai, roman…) et en parsemant le livre de discours, d’échanges épistolaires, d’apophtegmes… Comment expliquez-vous ce choix esthétique ? Avez-vous un rituel d’écriture ?

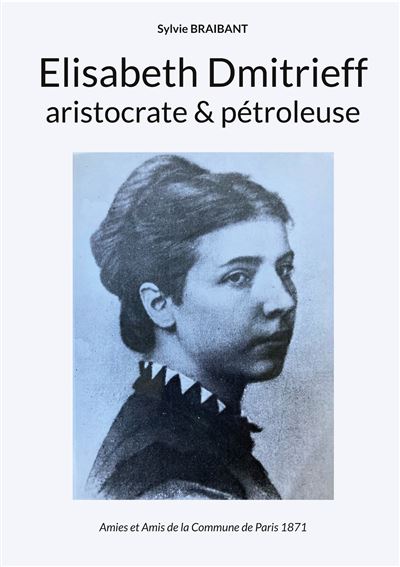

Sylvie Braibant : Ce n’est pas la première fois que je procède à un tel choix. Pour mon premier livre consacré à Elisabeth Dimitrieff, la communarde et révolutionnaire russe , j’avais eu une démarche similaire. C’est ma façon de faire. Je crois que le collage est la forme d’écriture où je me sens le mieux, en juxtaposant le récit, vrai ou fiction, des documents administratifs, historiques, des lettres et des discours qui peuvent aussi être littéraires… Je n’aime pas écrire de façon linéaire non plus. C’est quelque chose qui m’ennuierait profondément. Je pense que ce serait pareil pour les lecteurs et lectrices qui ont aussi besoin d’aération, de virgule, de pauses dans une telle biographie double, qui traverse tout un siècle.

J’écris sur différents supports : je peux écrire sur un bout de papier, dans le train, le bus, ou dans l’application Notes de mon téléphone même si la plupart du temps, c’est sur ordinateur. Quand je bloque, il faut que je m’arrête, que je prenne du papier et un crayon pour m’installer dans un café, c’est la seule façon de débloquer. Le livre n’a d’ailleurs cessé d’évoluer. Si on relisait la première et la dernière version, on verrait les changements. La dernière est moins longue que la première.

Outre cet ouvrage, vous avez effectivement consacré une riche biographie à Elisabeth Dmitrieff, une révolutionnaire russe. Pourquoi ?

Sylvie Braibant : Le livre sera disponible à nouveau parce que Les Amies et Amis de la Commune de 1871 ont décidé de le rééditer. Jusqu’à aujourd’hui, on ne pouvait le trouver qu’en édition électronique, ou alors d’occasion, mais à des prix très élevés. J’ai écrit ce livre au moment où j’avais quitté TF1. La chaîne venait d’être privatisée et j’avais décidé comme d’autres de partir. Sachant que j’avais du temps libre, un ami cinéaste israélo-argentin m’a sollicité pour co-écrire un scénario avec lui sur la Commune de Paris. Il fallait trouver des personnages de l’époque qui avaient laissé des traces, des archives. C’est par pur hasard que j’ai découvert Elisabeth Dmitrieff et je me suis un peu enflammée pour elle tant son parcours était incroyable. En France, on connaît davantage Louise Michel ou Victorine B. qui ont laissé toutes deux des mémoires. Je ne trouvais pas cela juste. Les apports de Louise Michel ont surtout eu lieu après la Commune, en Nouvelle Calédonie où elle a été déportée. Même si elle a été une combattante pendant la Commune, elle n’a pas joué un rôle exceptionnel d’idéologue comme l’écrivaine André Léo ou d’organisatrice comme Elisabeth Dmitrieff. Comme je parlais le russe, je me suis dit qu’il y avait un travail important à faire. Il y avait eu une biographie sur elle, mais écrite à partir de son parcours en France. Moi, je voulais savoir ce qu’elle était devenue en repartant en Russie et je n’ai pas été déçue du voyage.

Quels sont les auteurs et autrices qui vous ont permis de vous construire ?

Sylvie Braibant : La liste est longue. Il y a Dostoïevski, Aragon et Gide qui ont eu un rôle important. Les Faux-Monnayeurs a été un livre très initiatique pour moi. Ensuite, j’ai découvert Jacques Prévert, Boris Vian et Proust que je ne voulais pas du tout lire avant de me prendre de passion pour lui. Et puis encore Thomas Mann, que Michla aimait tant aussi. Chez les autrices, il y a Carson McCullers, Doris Lessing et Virginia Woolf. Ce sont des femmes que j’aime énormément parce qu’elles ont un style et une écriture extraordinaires. De plus, ce qu’elles écrivent fait directement écho chez moi. La Traversée des apparences est l’un des livres les plus incroyables que j’ai jamais lu tout comme Une Chambre à soi. J’ai mis du temps à lire Virginia Woolf, mais dès le jour où j’ai commencé, je n’ai pas pu m’arrêter, j’ai tout lu d’un coup. C’est comme quand on fait des rencontres. Avec certaines personnes, on met du temps avant de développer des liens tandis qu’avec d’autres le courant passe facilement et on ne peut plus se passer d’eux. Michla, ma mère, disait de ses livres qu’ils étaient ses amis. C’est pareil pour moi. J’ai deux rangées de livres qui sont mes amis et que j’emporterais si je devais partir en urgence en cas de conflits ou de situations difficiles. Je sais que je ne pourrais sans doute pas les prendre, mais je les garde précieusement comme si je le pouvais.

Parmi celles qui m’ont permis de m’engager politiquement pour la cause des femmes, il y a Gisèle Halimi, c’est la première qui m’a donné envie de me battre. Ensuite, il y a Simone Veil, les américaines Angela Davis, Kate Millett, la sud-africaine Nadine Gordimer. Ce sont des ainées et figures auxquelles je peux me référer.

Comment qualifierez-vous votre travail littéraire ?

Sylvie Braibant : Ce n’est pas à moi de le qualifier, mais s’il le faut, je dirais que c’est une nécessité. J’écris parce qu’il y a une nécessité. C’est quelque chose d’impérieux qui naît d’un hasard et d’une nécessité pour reprendre le titre de l’essai de Jacques Monod, mais aussi d’un choix.

D’autres projets littéraires en cours ?

Sylvie Braibant : J’aimerais écrire un livre sur les révolutionnaires russes du XIXème siècle et du début du XXème, des hommes et des femmes qui ont aussi construit leurs projets sur des théories et des pratiques de l’amour. On disait autrefois que le privé est politique, raison de plus pour aborder cette thématique qui m’intéresse beaucoup.

On peut s’interroger sur le style et sur ce qu’on a envie de raconter, mais il ne faut surtout pas se mettre des barrières qui empêchent d’écrire, de se lancer.

Sylvie Braibant

Un dernier mot sur la littérature ?

Sylvie Braibant : C’est quelque chose dont je ne pourrais jamais me passer. Je ne pourrais pas m’imaginer dans un lieu sans avoir de livres à lire. Dès que je pars quelque part, il faut que j’emmène un livre. Ça m’angoisse de ne pas en avoir dans mes bagages. C’est un besoin aussi important que de boire, de manger ou d’aimer.

La littérature doit-elle tout dire ?

Sylvie Braibant : On doit pouvoir tout dire et tout écrire. Mais est-ce que cela fait de la littérature ? Ce n’est pas parce que l’on dit tout ou que l’on écrit tout qu’on fait de la littérature. Parfois, le silence et les ellipses sont mieux qu’une affirmation.

Quels conseils donneriez-vous à ceux qui ont envie de se lancer en littérature ?

Sylvie Braibant : D’y aller. De se lancer sans se mettre des barrières. On ne perd rien à essayer. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. On peut s’interroger sur le style et sur ce qu’on a envie de raconter, mais il ne faut surtout pas se mettre des barrières qui empêchent d’écrire, de se lancer.