Première lauréate du Grand Prix Panafricain de littérature, la Camerounaise Osvalde Lewat est une artiste pluridisciplinaire qui interroge adéquatement dans son œuvre, les excès du pouvoir et les traitements différenciés auxquels sont exposés les femmes et les homosexuels en Afrique. Rencontre.

Comment écrivez-vous ?

Osvalde Lewat : J’écris sur tous les supports qui me tombent sur la main : au dos des factures de supermarchés, sur mon téléphone, un carnet de notes, parfois même sur la paume de ma main si je n’ai rien d’autre et que je tiens à noter une idée. Ensuite, je retravaille sur mon ordinateur. Pour écrire de façon harmonieuse et structurée, notamment quand il s’agit de textes longs, j’ai besoin d’être seule. J’ai un espace de travail où je me retire. Il me faut également un peu de musique. En général celle d’Ella Fitzgerald ou de Sonia Wieder Atherton. Ce sont les deux musiciennes que j’écoute quand j’écris. C’est vraiment un rituel. Par jour, je peux écrire cinq ou six heures d’affilée. Une fois que j’ai arrêté pour une pause longue, je ne peux plus recommencer après dans la journée.

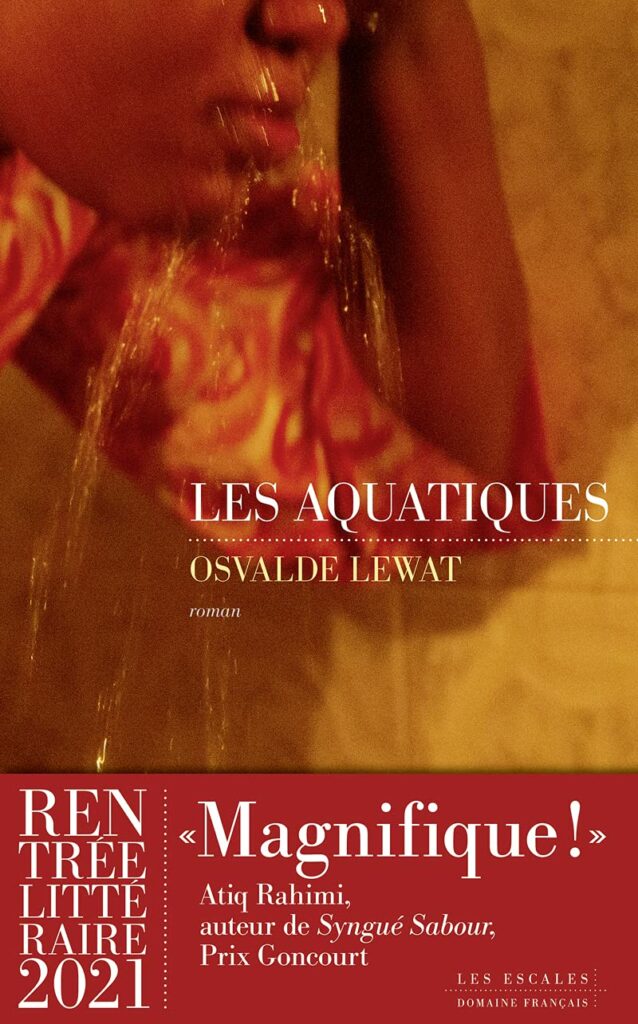

Les Aquatiques, votre premier roman aborde avec force lucidité, les discriminations auxquelles sont confrontés les femmes et les homosexuels dans plusieurs sociétés africaines. Comment ce texte est-il né ?

Osvalde Lewat : Je portais Les Aquatiques en moi depuis de nombreuses années. Le personnage de Katmé a été nourri par mes rencontres avec des femmes qui lui ressemblaient, des femmes issues du milieu socio-culturel dans lequel j’ai grandi et qui vivaient souvent en contradiction avec elles-mêmes. Ce sont des femmes qui aspiraient souvent à des vies différentes, mais avaient du mal à rompre avec une certaine normativité. Parce que s’émanciper signifiait rompre avec le confort social de leur milieu pour un monde inconnu qui pouvait être hostile. J’ai été frappée très tôt par cette image de femmes qui choisissent le chemin du renoncement. Le livre est né du désir d’explorer cette image de femmes représentées par Katmé dans le roman, qui vit dans un contexte d’Afrique subsaharienne et de mettre en contrepoids d’autres exemples de femmes africaines à travers des personnages en dissidence avec leur milieu d’origine. Ce qui m’intéressait aussi, c’était de réfléchir sur ce qu’est une vie minorée quand on a des mœurs sexuelles condamnées par la société.

Outre les thématiques susnommées, le livre met également en exergue les roublardises politiques et la lutte acharnée des élites pour rester au pouvoir. Comment choisissez-vous ces sujets ?

Osvalde Lewat : Je décide de m’intéresser en profondeur à un sujet quand il persiste, devient entêtant. Nous avons tous des idées en nous, mais une idée qui s’ancre longtemps est rare ! Avec du recul et au regard des films et photographies que j’ai réalisés, je me rends bien compte que mon intérêt a toujours été de questionner la société, de remettre en cause l’ordre établi, cette normativité qu’on nous impose et dont souffrent beaucoup de personnes. Même si les sujets finissent par s’imposer, il y a une cohérence entre ceux qui retiennent mon attention.

Radiguet a écrit un texte formidable à vingt ans, Saramago a réexploré son écriture à soixante ans. Il n’y a pas d’âge pour entrer en littérature, la notion de tôt ou de tard est finalement très relative.

Osvalde Lewat

Bien qu’évoluant dans plusieurs domaines artistiques (la photographie et le cinéma), vous avez mis du temps à vous lancer dans la littérature. Pourquoi ?

Osvalde Lewat : Je pense que j’attendais d’être prête, d’accumuler de l’expérience humaine, de me sentir légitime. Le fait d’avoir lu de très grands auteurs m’inhibait beaucoup. Il a fallu qu’à un moment, je me détache de cette peur et comprenne qu’il était temps d’écrire. Le bon moment, c’est quand on se sent prêt. Radiguet a écrit un texte formidable à vingt ans, Saramago a réexploré son écriture à soixante ans. Il n’y a pas d’âge pour entrer en littérature, la notion de tôt ou de tard est finalement très relative.

Cet état d’inhibition était-il lié à un sentiment d’illégitimité ?

Osvalde Lewat : Quand on est passionnée de littérature comme je l’ai été très tôt, soit on est hardi, soit on est paralysé. J’avais cette humilité qui me faisait dire que j’avais encore besoin d’accumuler de l’expérience pour pouvoir rajouter un livre aux livres. Je m’interrogeais sur ce que ma voix pouvait apporter de plus, si j’allais entrer en littérature pour être une colline à l’ombre des montagnes ou si j’allais essayer d’être une montagne. Ces questionnements m’ont habitée longtemps. Il a fallu que je comprenne qu’il ne s’agissait pas de rédiger des livres parfaits, mais le livre que je portais en moi avec ses imperfections. Quand j’ai compris cela, je me suis lancée. Par ailleurs, les personnages des Aquatiques que j’avais en tête depuis plusieurs années se densifiaient. Ils étaient eux aussi prêts à venir au monde. Mon désir d’écrivaine et leur désir d’exister coïncidaient, concordaient.

Même si le roman est très ancré, très enraciné, il peut toucher énormément de gens différents parce qu’il parle simplement de la condition humaine…

Osvalde Lewat

Comment le livre a-t-il été accueilli ?

Osvalde Lewat : Le livre a reçu un très bon accueil auprès des lecteurs et de la presse. Lorsque l’on publie un premier roman, on se demande toujours si la parole qu’on porte, qu’on a envie de partager avec le monde fait sens. Voir une telle résonance chez tant de gens me ravit. Ça prouve que même si le roman est très ancré, très enraciné, il peut toucher énormément de gens différents parce qu’il parle simplement de la condition humaine. Ça peut réveiller chez chacun, ce qu’il y a d’universel. Le sentiment d’être exclu, l’envie de se battre pour correspondre à ce qu’on est, le désir d’apparaître sans masques sont des sujets intemporels et universels. C’est ce que je constate lorsque des lecteurs me disent : « Votre livre m’a énormément touché parce que j’ai eu l’impression qu’il parlait de moi ». Toutefois, l’homosexualité restant encore un sujet épineux sur une partie du continent africain, j’ai eu à me confronter à des lecteurs qui ne comprenaient pas mon besoin d’explorer ce sujet et avaient les mêmes arguments de confort qu’on entend souvent : « Ce n’est pas dans nos mœurs, ni dans notre culture » Ce qui est de l’ignorance pure et simple puisque l’homosexualité en Afrique est antérieure à la colonisation et à l’esclavage.

À l’exemple d’Une Affaire de Nègres et Au-Delà de la Peine, Les Aquatiques est ancrée dans la réalité contemporaine. Pourquoi ?

Osvalde Lewat : Je viens d’un monde, le continent africain, sur lequel tant de choses ont été dites et montrées par d’autres. Nos imaginaires pendant longtemps ont été bornés et notre réalité portraiturée selon un prisme déformant. C’est une des raisons principales qui me meut. Je trouve que ce réel-là n’a pas été suffisamment exploré, n’a pas révélé tous ses ressorts, sa faculté à nous étonner, à nous enrichir, à nous bousculer. C’est un creuset d’idées, de sujets inépuisables. Dans certaines circonstances, il arrive que le vrai ne soit même pas vraisemblable. J’en suis complètement fascinée. Chaque jour des idées de films, de romans viennent à moi simplement en ouvrant les yeux et en regardant l’ordinaire de la vie. Il y a tant d’histoires à raconter. Cependant, je ne m’interdis rien en termes de territoire d’exploration artistique, d’époque.

Est-il risqué de travailler sur la réalité contemporaine, notamment lorsqu’elle est changeante ?

Osvalde Lewat : Ça dépend de ce que l’on entend par contemporain. Quand je lis certains textes du XVIIe siècle, je les trouve extrêmement contemporains parce qu’ils parlent de la condition humaine. Ils nous parlent de ce qu’est la vie, de manière individuelle et collective. Les questions liées à l’exclusion ou à l’émancipation des minorités ont toujours existé et continueront d’avoir des résonances dans plusieurs siècles. Ce sont des sujets dont on ne gommera jamais toutes les aspérités. Certes mes personnages sont travaillés, traversés par des questions qu’on peut considérer comme étant actuelles et universelles, mais ce sont également des questions éternelles : comment exister ? Comment coïncider avec soi-même ? Comment vivre un amour, une amitié absolue et rester fidèle à l’engagement qu’on a pris l’un envers l’autre ? L’oppression n’a pas forcément le même visage à travers les époques, mais ses mécanismes sont les mêmes. Ce qui m’intéresse, c’est d’explorer les tréfonds de l’âme humaine que ce soit à travers une femme en quête d’émancipation ou une personne exclue parce que différente. La ligne de démarcation entre la marge et la périphérie est intemporelle. Cette ligne est le point à partir duquel j’observe le monde, les autres, la vie. Un texte tombe plus facilement en obsolescence lorsqu’on l’a inscrit dans l’air du temps, dans l’actualité primaire.

J’écris parce que ça bout en moi. Il y a quelque chose de déchiré, de déchaîner au fond de mon être que j’ai besoin de mettre en récit.

Osvalde Lewat

Qu’est-ce qui vous plaît dans l’écriture ?

Osvalde Lewat : J’écris pour des raisons multiples que je n’ai pas fini d’interroger. Pour reprendre Faulkner : « Écrire me permet de mesurer l’épaisseur de la nuit ». J’écris parce que ça bout en moi. Il y a quelque chose de déchiré, de déchaîné au fond de mon être que j’ai besoin de mettre en récit.

Écrire vous a-t-il permis de guérir de ces fêlures ?

Osvalde Lewat : Non, Dieu merci. Sinon j’arrêterais d’écrire.

Quelle est la spécificité de la littérature par rapport au cinéma ?

Osvalde Lewat : Le cinéma est visuel par définition. Sauf à faire un film avec un écran noir et une voix off, ce sont des images qui sont données à voir. La reconstitution mentale de l’histoire est au fond mineure, marginale puisque le récit est porté par des personnes qu’on voit, qui ne donnent pas à rêver même si c’est le cas du cinéma. La littérature a ceci de merveilleux qu’elle débride l’imaginaire. Quand, je lis Le chant de Salomon, je peux imaginer quinze fois l’apparence des personnages. C’est d’autant plus formidable que d’autres personnes me diront que j’ai tort, que leur apparence correspond à une autre réalité. Chacun a la possibilité de se construire un univers. C’est rarement le cas au cinéma. Je ne réalise que des films documentaires, non des fictions. Le documentaire est plus contraignant, parce qu’il vous corsète, vous astreint à l’exactitude, à une fidélité à la réalité. On ne peut pas inventer le sujet ni les réponses des personnes dont on donne à voir la vie. On est assigné à précision alors qu’avec la littérature, on peut inventer des mondes différents et multiples. La littérature affranchit davantage l’imaginaire.

La grande caractéristique de votre écriture cinématographique et littéraire se situe dans l’abondance de détails. Comment justifiez-vous ce choix ?

Osvalde Lewat : Comme je pense en images, je vois les couleurs, les personnages et les scènes à l’avance. S’il y a une profusion de détails, je n’ai pas l’impression que ce soit handicapant pour la lecture. J’aime bien que ceux qui me lisent aient le plus de précisions possibles, qu’ils sachent d’emblée avec des détails imagés où ils se trouvent.

Quand je choisis des images telles qu’il y en a dans les films ou dans le roman, c’est pour refuser l’évitement, restreindre l’abstraction, exhiber aux yeux de tous, la violence que des êtres humains infligent à d’autres humains…

Osvalde Lewat

Quid de la monstration de la violence ?

Osvalde Lewat : Ce sont des arbitrages qui ne sont pas faciles à faire. Je me suis beaucoup interrogée sur ce qu’il fallait taire, édulcorer, montrer ou non. Je crois que la violence, il faut la montrer de manière prude et crue quand c’est justifié. Dans le livre, elle l’est entièrement dans la mesure où on vit dans un monde tellement saturé d’images violentes qu’on finit par ne plus y accorder d’importance. Pour autant, je ne crois pas que mon livre ou mes films soient des œuvres sur la violence. Ils sont là simplement pour nous confronter aux horreurs banalisées, pour que nous puissions regarder la violence dont nous sommes capables en tant qu’êtres humains. Ça s’inscrit uniquement dans cette démarche. Je prends beaucoup de distance avec l’actualité. Quand je choisis des images telles qu’il y en a dans les films ou dans le roman, c’est pour refuser l’évitement, restreindre l’abstraction, exhiber aux yeux de tous, la violence que des êtres humains infligent à d’autres humains considérés comme différents, comme appartenant à une couche vulnérable qui peut être brutalisée sans conséquences.

Tout au long du livre, vous explorez différents registres de langue en fonction des événements et des personnages. Pourquoi ?

Osvalde Lewat : Je trouve important que les personnages dans leurs expressions orales et vestimentaires reflètent la réalité du contexte dans lequel ils vivent. J’ai toujours du mal avec les textes où tout le monde parle la même langue, où un gardien de prison s’exprime comme s’il sortait de la Sorbonne. J’essaye de travailler la langue afin qu’elle puisse avoir la même couleur, la même tonalité que les personnages. Je vais même beaucoup plus loin dans Les Aquatiques. C’est-à-dire qu’au-delà des dialogues, le narrateur adapte sa langue au milieu dans lequel évolue le personnage. Je trouve important qu’il y ait comme dans la vraie vie plusieurs palettes de langue qui reflètent la réalité socio-économique et politique des lieux où se déroule l’action.

Il n’y a pas chez moi un complexe qui voudrait qu’il y ait une hiérarchie entre les langues vernaculaires et la langue de l’instruction.

Osvalde Lewat

Quel est votre rapport personnel aux langues ?

Osvalde Lewat : J’ai un rapport très apaisé avec mes différentes langues. J’ai grandi simultanément avec le français et deux autres langues camerounaises que je parle avec une certaine aisance. Il n’y a pas chez moi un complexe qui voudrait qu’il y ait une hiérarchie entre les langues vernaculaires et la langue de l’instruction. Je passe d’une langue à une autre sans difficultés. Ma langue de l’affect reste néanmoins mes deux langues camerounaises où j’entendais, enfant, des mots de tendresse. Lorsque j’ai une émotion forte, je vais tout de suite trouver les mots pour les exprimer dans ces langues-là. Quand j’écrivais mon roman, je me suis rendu compte que, à des moments très particuliers, mes personnages voulaient que je parle d’eux dans l’une de ces deux langues camerounaises. C’était très étonnant, mais en même temps, je le considère comme une chance, un cadeau de pouvoir évoluer dans plusieurs univers linguistiques, qui se nourrissent mutuellement et portent des imaginaires différents.

Ce travail sur la langue est éminemment présent dans l’œuvre d’Ahmadou Kourouma, un auteur que vous estimez.

Osvalde Lewat : Ahmadou Kourouma fait partie de ces auteurs qui ont nourri mon imaginaire, débridé mon écriture, m’ont donné envie de devenir écrivaine. Son travail sur la langue et la manière dont il s’est emparé de sujets difficiles avec humour, culot et talent m’ont toujours impressionné. Sa « malinkisation » assumée du français a affranchi bien des romanciers d’Afrique. J’en suis. Recevoir un prix qui porte son nom est un honneur. C’est encourageant pour la primo-romancière que je suis.

Outre le prix Ahmadou Kourouma, vous êtes également la première lauréate du prix Grand Prix Panafricain de littérature décerné par la présidence congolaise de l’Union Africaine…

Osvalde Lewat : C’était mon premier prix littéraire. J’étais très heureuse de le recevoir à Addis-Abeba devant tant de chefs d’État Africains. Ça veut dire qu’aujourd’hui, la littérature réussit à s’imposer comme un art qui peut rendre visibles nos pays, qui mérite qu’on lui accorde une place. C’est la première fois que l’Union Africaine décerne un tel prix et ça manquait. On est souvent couronné ailleurs. Être couronné chez soi à une saveur très particulière. J’espère que le prix va perdurer et permettre de mettre en lumière les difficultés que connaissent les acteurs du monde du livre en Afrique. C’est une industrie fragile et très peu aidée. Pour exister, les auteurs comme les éditeurs doivent publier hors d’Afrique ou recevoir des subventions d’autres continents. Il faut que le prix puisse aussi avoir des conséquences positives sur l’économie du livre en Afrique.

Je pense que pour écrire avec une certaine épaisseur sur une société, il faut à la fois en faire partie et avoir cette capacité à prendre de la distance pour la décrire, l’appréhender avec du recul.

Osvalde Lewat

Est-il possible d’écrire sur l’Afrique en étant géographiquement situé ailleurs ?

Osvalde Lewat : Je suis Africaine. Je suis née et j’ai grandi en Afrique. C’est là-bas que j’ai été en partie formée et la majorité de mes œuvres artistiques est réalisée sur le continent. J’ai un attachement et un ancrage très forts puisque je mène beaucoup d’actions culturelles et sociales dans plusieurs pays d’Afrique où j’ai vécu, et où je me rends régulièrement. Je pense que pour écrire avec une certaine épaisseur sur une société, il faut à la fois en faire partie et avoir cette capacité à prendre de la distance pour la décrire, l’appréhender avec du recul. Quand je parle d’en faire partie, ce n’est pas une question de couleur de peau ou de géographie, c’est une question de regards et de capacité à s’immerger dans un univers sien ou autre. Je suis réticente à cette idée qu’il faille vivre en Afrique ou en Europe pour écrire sur ces lieux. Je trouve que ça empêche l’imaginaire de voyager même si je sais qu’il faut être précautionneux quand il s’agit d’Afrique, parce qu’on a beaucoup été l’objet de regards, de désirs et d’affirmations erronées des autres.

Comment qualifierez-vous votre travail littéraire ?

Osvalde Lewat : C’est un travail de dissonance et de confrontation avec le monde.

Un dernier mot sur la littérature ?

Osvalde Lewat : Cioran disait que : « S’il y a quelqu’un à qui Dieu doit tout, c’est Bach ». Moi, je dirais que s’il y a une chose à laquelle je dois beaucoup, c’est la littérature. La littérature est la part inaliénable de ce qui donne du sel à mon existence. Elle m’a permis de m’émanciper, d’embrasser le monde. Je viens d’une famille qui n’était pas politisée, elle a éveillé ma conscience politique. À l’échelle individuelle, la littérature peut bouleverser un monde, amener à la réinvention de soi. À l’échelle collective, elle a beaucoup perdu de son prestige. Loin est l’époque où un livre pouvait ébranler une société…

J’aime l’idée que la littérature grâce à son esthétique, sa poétique puisse permettre d’enchanter le monde et aider à le réinventer. Je sais que c’est très naïf parce que j’entends beaucoup d’auteurs dire que la littérature ne sert à rien, mais j’ai la naïveté de croire que si. Elle peut servir à quelque chose. Dans son ouvrage consacré à Shakespeare, Hugo écrit cette phrase forte : « L’utile, loin de circonscrire le sublime, le grandit ». Je crois que c’est ça mon horizon littéraire, ma permanente quête : allier l’utile au sublime. J’aurais du mal à écrire sur rien. Ça ne fait pas partie de mon schéma de fonctionnement, de pensée. Je suis un peu gênée quand j’entends le mot d’engagement pour qualifier le travail d’un auteur mais en même temps, je sais que mon rapport au monde, c’est un rapport à la fois de lucidité et de confrontation. Écrire peut et doit servir à quelque chose, même à une échelle marginale.

La plupart des œuvres que j’ai produites étaient très ancrées dans la réalité sociale et politique des pays dans lesquels j’ai vécu. Si on devait m’assigner une mission, je pense que j’arrêterai d’écrire.

Osvalde Lewat

Quelle doit être la tâche d’un écrivain dans la société ?

Osvalde Lewat : Il ne faut pas exagérer la responsabilité de l’écrivain dans la société, ni la mythifier. Même si je crois que la littérature doit apporter quelque chose, l’idée de confier une mission à l’écrivain me gêne. Le rôle de l’artiste, c’est entre autres, de poser des questions, de regarder avec lucidité et sans complaisance le monde, d’inciter les gens à réfléchir sur la société, de déranger l’ordre établi, etc. Au fond, c’est à chacun de définir ce qu’il veut être. On ne peut assigner à un artiste une autre mission que celle d’être un artiste, et celle d’essayer d’exprimer au mieux ce qu’il porte à l’intérieur de lui. La plupart des œuvres que j’ai produites étaient très ancrées dans la réalité sociale et politique des pays dans lesquels j’ai vécu. Si on devait m’assigner une mission, je pense que j’arrêterai d’écrire. Je me sentirais paralysée. Le rôle d’un écrivain, c’est d’apporter une voix propre aux voix. La singularité est sans doute ce qui est le plus difficile à cultiver, à acquérir.

Quel conseil donneriez-vous à celles et ceux qui ont envie de se lancer en littérature ?

Osvalde Lewat : Il faut lire, beaucoup lire, lire le plus souvent possible. Ne jamais hésiter à défaire un texte qu’on a écrit. Lire cent fois sur le métier. Cultiver la patience, une certaine exigence envers soi-même et un sens de la discipline.