De tous les métiers de la littérature dessinée, celui des coloristes reste le plus méconnu du public. Considérés à tort comme de simples prestataires, les coloristes se heurtent encore à une absence de légitimation dans un neuvième art en pleine expansion.

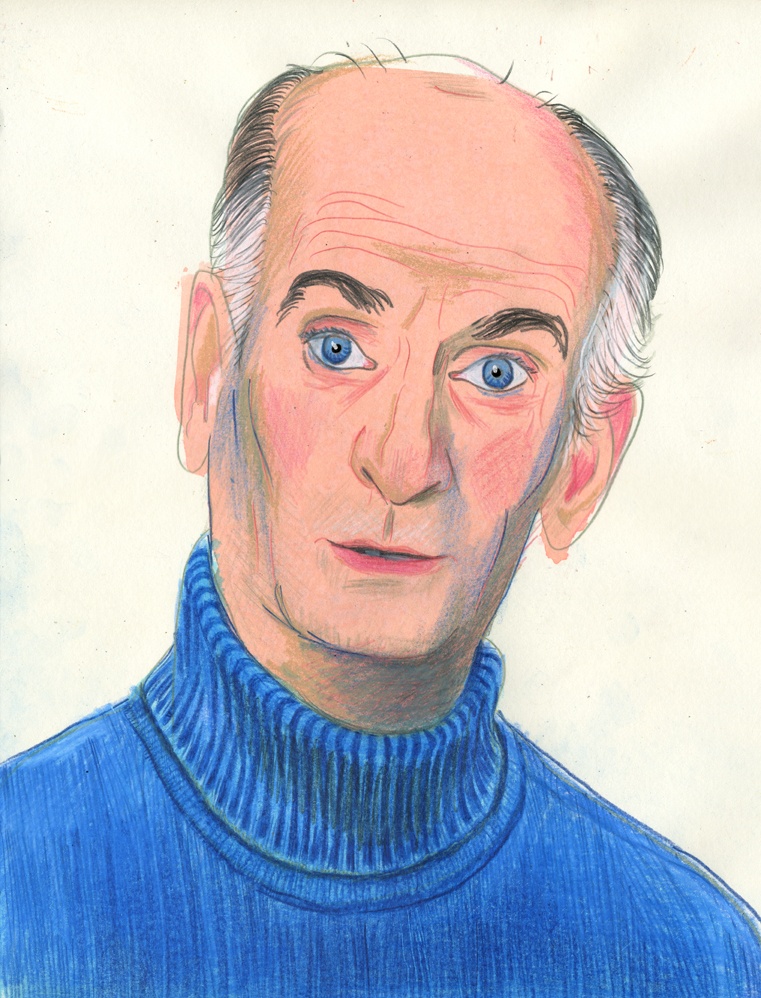

Artiste pluridisciplinaire (coloriste, dessinatrice et peintre), Isabelle Merlet fait partie de ces artistes qui mettent en valeur le trait du dessinateur en insufflant artistement aux bandes dessinées des fonctions esthétiques, narratives et symboliques diverses. Entretien.

Comment êtes-vous devenue coloriste de bande dessinée ?

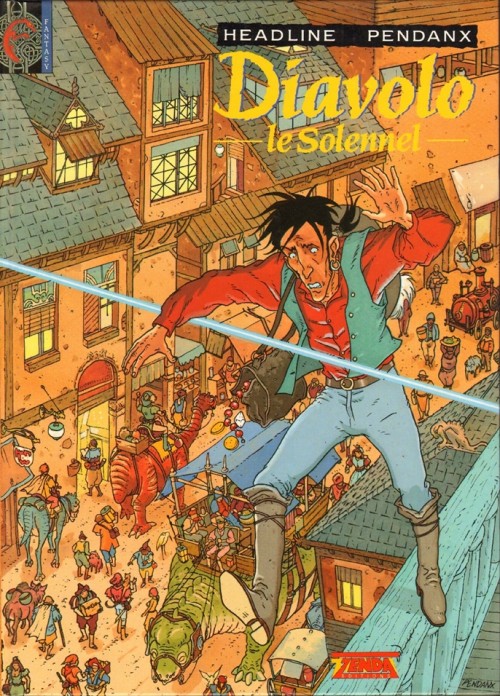

Isabelle Merlet : Ma première expérience a eu lieu lorsque Jean-Denis Pendanx, un auteur de bandes dessinées avec lequel je vivais, m’a proposé de l’aider à colorier quelques pages de son premier livre (Diavolo le solennel) paru aux éditions Zenda. Je découvrais alors tout un univers parce que, enfant et adolescente, je ne lisais pas vraiment de bande dessinée. Ça ne m’attirait pas. J’étais davantage intéressée par la peinture. À l’époque, les auteurs allaient déposer les planches originales chez l’éditeur à chaque fois qu’ils avaient à en livrer. À la faveur de ces allées et venues avec Jean-Denis Pendanx, j’ai croisé d’autres auteurs de bande dessinée qui m’ont proposé de faire la couleur de leur livre. J’ai donc vraiment appris sur le tas. Au début, mon intervention se limitait au plan esthétique, je tentais de m’appliquer. C’est au fur et à mesure que j’ai compris ce que mon intervention pouvait apporter à la narration et pas seulement au dessin. Maintenant, j’essaye d’intervenir le moins possible, en ne multipliant pas les détails illustratifs (reflets, profondeur, dégradés, nuages) et en me contentant le plus possible d’aplats ainsi que de légères nuances pour amener un tout petit peu de profondeur dans un ciel lorsqu’il y en a besoin. Toute la difficulté de la couleur, c’est d’ajouter sans enlever, c’est de conserver l’équilibre du trait, de rajouter une vibration à la narration, tout en gardant la force de l’intention première de l’auteur et de son geste de création : son dessin. Il ne faut pas alourdir, mais interpréter. Mettre en couleur nécessite une interprétation, une compréhension profonde d’une œuvre.

Justement, dans Le Bouquin de la bande dessinée, l’historien Gilles Ciment explique que la couleur en bandes dessinées « endosse des fonctions aussi nombreuses que variées : signalétique, narrative, psychologique, symbolique, spatiale… ». Comment faites-vous pour savoir les intentions des auteurs avec lesquels vous travaillez ?

Isabelle Merlet : C’est une collaboration. Il faut avoir le maximum d’informations pour pouvoir faire une synthèse et proposer quelque chose. Si je n’ai pas certaines informations, je ne pourrai pas travailler. C’est d’ailleurs souvent difficile de le faire comprendre aux auteurs, car ils ont l’impression que c’est limpide. Eux ont dessiné la planche et ont inconsciemment vu des choses, même s’ils ne s’en souviennent pas. Ce qui n’est pas notre cas. Mon rôle va être de solliciter le plus d’informations possibles avant de débuter la mise en couleur. Lorsque je n’ai pas fait cette investigation ou que l’auteur ne m’a pas donné tous les éléments dont il dispose, vous pouvez être sûr qu’à un moment donné, ça va se retrouver dans le travail. Cela ne veut pas dire que je suis servilement toutes les demandes de l’auteur, puisque je suis là pour faire des propositions. Dans le cas contraire, je préfère que l’auteur le fasse lui-même… Accéder à la documentation dont l’auteur s’est servi pour dessiner nous permet de mieux comprendre le dessin. C’est souvent le plus difficile. Ce n’est pas inné, c’est quelque chose qui s’acquiert, qui s’apprend au fil des années. Une fois que l’on a compris un dessin, on peut le mettre en valeur de la meilleure façon possible. Un dessin, c’est un mystère. Chaque auteur a une manière unique de représenter le monde. La couleur doit ajouter sans rien enlever, et pour que ça n’enlève rien au dessin, il faut que ce soit fusionnel.

Toujours selon Gilles Ciment « créer pour la couleur implique des préoccupations esthétiques particulières, les rapports de tons, les harmonies, les symboliques chromatiques devant s’insérer dans les valeurs de noir et de blanc, voire les supplanter ». Comment comprendre cette assertion ?

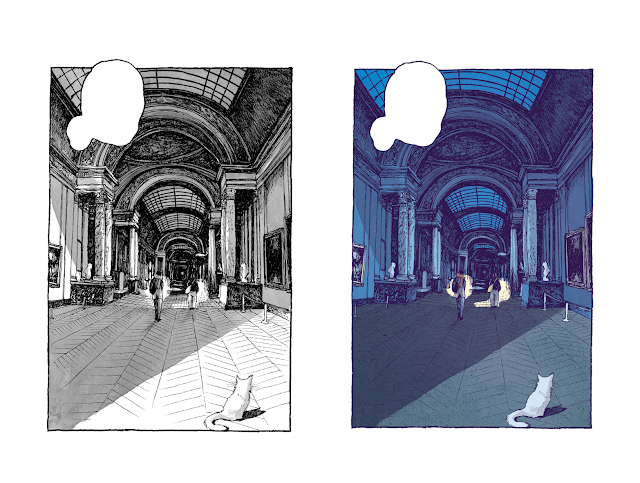

Isabelle Merlet : Je ne suis pas d’accord avec l’idée de les supplanter. Mais ce qu’il dit, c’est qu’à la base, on a des valeurs de noir et blanc, une œuvre qui existe, qui a toute sa force, et dans laquelle on va venir introduire un élément perturbateur qui va bien évidemment apporter des choses : la notion de temps, des fonctions symboliques… C’est-à-dire que, grâce à la couleur, on va voir d’un coup d’œil dans quelle temporalité on se trouve. Pour ce qui est de la préoccupation esthétique, il est avant tout important de bien lire le dessin. En effet, la première tâche du coloriste est de recerner le dessin pour créer des aplats et mettre chacune de ces formes en couleurs. Le dessinateur n’a pas l’obligation de faire un arbre, un oiseau ou un personnage « fermé ». Le coloriste ferme chaque élément puisque nous travaillons par masse et non par ligne. Pour faire cela, il faut comprendre ce qu’on a sous les yeux. Parfois, il y a certains traits que vous pouvez associer à telle ou telle forme. Dans un dessin très clair, réaliste, ou au contraire très « naïf », il est facile de savoir où est le pied, la main, où s’arrête une épaule, une chevelure. En revanche chez certains dessinateurs avec un trait complexe – je pense à Blutch notamment, mais il n’est pas le seul -, il y a un foisonnement de lignes qui ne sont pas toujours évidentes à discerner, on ne sait pas toujours où l’on se trouve. Dans la végétation, un petit bout de costume va se confondre avec une plante. Une fois que l’on a compris le dessin, il est beaucoup plus facile de le mettre en avant, d’extraire dans cette espèce de fouillis de traits ce qui est important pour la lisibilité du trait et pour la narration. Le rôle de la couleur va être d’identifier les éléments essentiels à la compréhension du récit, les détourer, et ensuite les faire ressortir. Pour ça, il faut que le coloriste soit attentif, très présent. Son plaisir ne se limite pas à faire de belles harmonies, il doit aussi et peut-être avant tout servir une œuvre. Certes, il y a des préoccupations esthétiques à prendre en compte, mais aussi des préoccupations narratives et de lisibilité. La couleur n’est pas là pour faire joli, lorsqu’elle est réussie, elle révèle la beauté d’un dessin – je pense au travail de couleur de Nicolas de Crécy par exemple. Ce qui est certain, c’est que lorsqu’elle est ratée, elle écrase, et parfois détruit, le dessin.

Avec quels matériaux travaillez-vous ?

Isabelle Merlet : Au départ, je travaillais avec des encres Colorex et un peu de gouache pour certains aplats. Pendant dix ans (1990-2000), j’ai fait de la couleur sur bleu, c’était le nom de la « méthode ». C’est-à-dire que l’éditeur faisait imprimer les planches originales au format de publication du livre sur un papier à dessin. Le trait était imprimé en bleu sur papier et en noir sur un Rhodoïd. Grâce à cette transparence, nous faisions la couleur au pinceau sur papier et superposions le dessin pour voir ce que donnait l’ensemble. Pourquoi ne pas faire la couleur directement sur un dessin imprimé en noir, me direz-vous ? Parce que si la couleur débordait du trait, ce qui est presque inévitable, nous aurions perdu une partie de la ligne du dessinateur. Évidemment, c’est exclu, sauf si on est l’auteur du dessin et que l’on peut reprendre celui-ci. C’est pourquoi les deux éléments (trait et couleur) sont séparés. Mais ce système était coûteux pour l’éditeur, et avec l’arrivée de l’ordinateur, cette façon de faire a disparu, ce qui fait qu’il n’existe plus d’originaux couleur sur papier. Nous travaillons aujourd’hui à partir du scan des dessins, cette numérisation passe du photograveur à nos ordinateurs en un envoi par serveur. La mise en couleur se fait sur Photoshop, nous envoyons nos versions aux auteurs et la version finale à l’éditeur qui la met en page et l’envoie à l’imprimeur. Tout se passe derrière un écran.

Je n’ai pas à vouloir des choses particulières, car alors il me serait difficile de trouver le point d’énonciation de l’auteur. J’entends par là ce qui a fait nécessité, pourquoi cette histoire est importante pour lui. J’aime me relier à ce sentiment.

Isabelle Merlet

Les auteurs (Bastien Vivès, Catherine Meurisse, Rupert et Mulot, Taiyō Matsumoto) avec lesquels vous collaborez ont tous un univers précis. Ne craignez-vous jamais d’altérer votre style en travaillant avec ces différents bédéistes ?

Isabelle Merlet : Non, car je n’ai pas à avoir de style. Mon style, c’est de servir au mieux une œuvre en étant la plus « transparente » possible. D’ailleurs, ça marche très bien puisque mes couleurs sont souvent attribuées aux auteurs eux-mêmes. Blague à part, je n’ai pas à vouloir des choses particulières, car alors il me serait difficile de trouver le point d’énonciation de l’auteur. J’entends par là ce qui a fait nécessité, pourquoi cette histoire est importante pour lui. J’aime me relier à ce sentiment. Toute cette énergie d’avant le jaillissement, sans calcul… l’endroit de naissance du désir d’écrire et de dessiner son livre. Il faut retrouver ce point d’ancrage, et remettre ses pieds dans les traces laissées. Si j’avais quelque chose à défendre, je ne pourrais pas fusionner avec une œuvre. C’est pourquoi je pense qu’il est aussi difficile de faire la « promotion » de cet art puisque c’est un art du service. C’est la même chose pour un interprète d’opéra, un pianiste, une comédienne ou un traducteur. Même si certains sont plus en lumière que d’autres. Quand on joue un compositeur mort depuis 300 ans, on est là pour l’œuvre et non pour montrer son style. Même si au bout de 30 ans, on va être capable de comprendre quelque chose à Bach, de le jouer d’une manière précise avec laquelle il sera possible de nous reconnaître, l’essentiel reste malgré tout sa musique. Il faut essayer de s’oublier. Si on a trop d’intentions personnelles, ça ne fonctionne pas parce que ces attentes vont se heurter à celle du scénariste, ou de l’auteur si ce ne sont pas les mêmes personnes. Vous pouvez compromettre tout le travail.

Quelles sont vos collaborations les plus marquantes ?

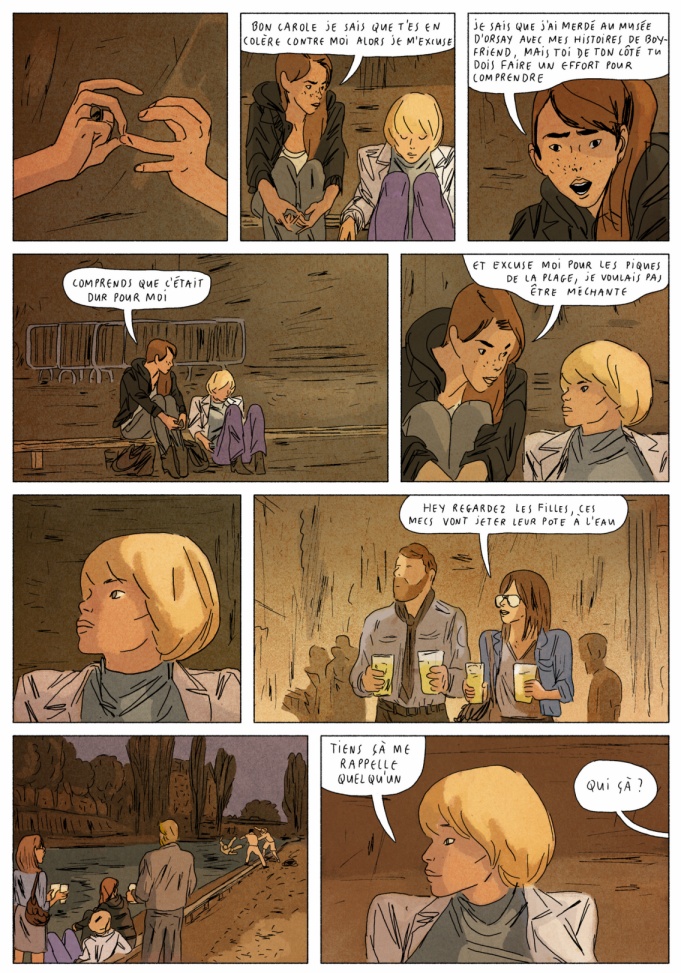

Isabelle Merlet : Mes collaborations les plus fructueuses eurent lieu sur Big Foot de Nicolas Dumontheuil, Un petit rien tout neuf avec un ventre jaune de Pascal Rabaté, Lune l’envers de Blutch, Le loup de Rochette et récemment La jeune femme et la mer de Catherine Meurisse. Ce sont les plus marquantes pour ma compréhension du rôle de la couleur. Ce sont des albums qui m’ont permis de progresser dans ma pratique.

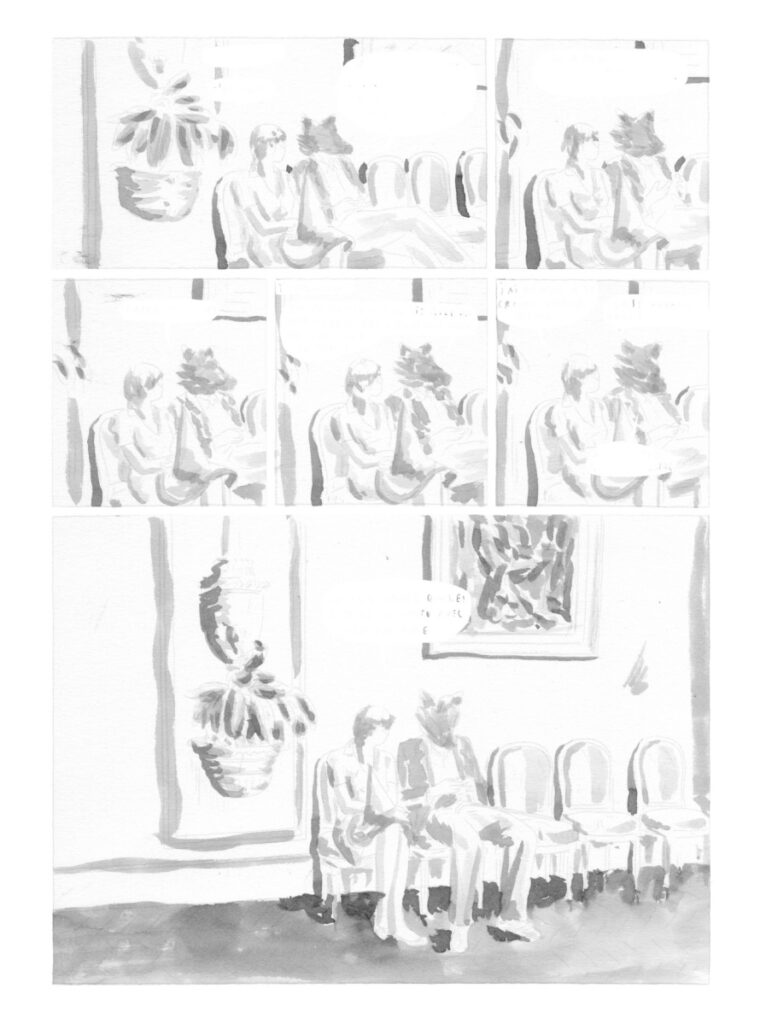

Vous avez également travaillé sur Sol Carrelus, un livre en noir et blanc. Comment s’est déroulée cette collaboration ?

Isabelle Merlet : C’était intéressant parce que l’on va faire exactement la même chose que ce que l’on ferait avec de la couleur. C’est-à-dire définir des plans, mettre en avant des formes, le plus souvent des personnages dans des décors, créer de la profondeur, du volume, amener de la lumière. Là, ça ressemble à un film expressionniste. Le travail le plus important, c’est toujours celui de la lumière. Mais en noir et blanc, c’est beaucoup plus simple. La grande difficulté avec la couleur, ce sont les harmonies. Une couleur peut déséquilibrer un ensemble qui marche parfaitement. On ne peut d’ailleurs pas dire qu’il y a une mise en couleur sur ce titre, mais un travail de gris. Ce travail de gris est parfois fait par le dessinateur qui va ajouter à sa ligne des valeurs de gris au pinceau, pastel, fusain ou crayon. Après avoir récupéré ce travail, ma tâche va être de mettre ces valeurs de gris en couleur. Ça ajoute encore une autre profondeur, une autre dimension. On sent davantage le trait du dessinateur une fois les dessins mis en couleur. La couleur ajoute quelque chose d’encore plus fondu à son geste.

Malgré l’apport de la couleur en bandes dessinées, le métier de coloriste est souvent méconnu ou alors méjugé en tant que simple prestation. Comment l’expliquez-vous ?

Isabelle Merlet : Je l’explique mal, mais il y a un facteur historique. Dans la bande dessinée franco-belge des années 50/60, la couleur se faisait dans des studios sous la direction des auteurs. C’est-à-dire qu’il y avait vraiment des petites mains sous ordre. Les coloristes, à majorité des femmes, avaient peut-être une pratique du dessin ou de la peinture, mais elles pouvaient aussi être des épouses d’auteurs de bande dessinée. On pense à la femme d’Hergé, Fanny. L’auteur exprimait ses besoins, ses envies, et la couleur était exécutée par des tiers. À la publication des livres, on apposait les noms des auteurs sur les livres, mais on ne se souciait pas des coloristes : le dessinateur « gérait » la couleur, c’était implicite. Peut-être précisait-on « studio machin », mais personne n’était vraiment crédité.

Dans les années soixante-dix et quatre-vingts, la couleur a commencé à se développer avec des auteurs qui ne s’adressaient plus spécifiquement aux enfants. Ces derniers ont fait des choses plus personnelles, plus « adultes », la couleur s’est transformée, on s’en est servie pour enrichir son univers graphique. Donc on a vu moins d’aplats à la Tintin (je le dis sans mépris aucun, le travail de couleur sur les livres d’Hervé est magnifique.).

Aujourd’hui, avec plus de 8 000 albums par an, les maisons d’édition et les auteurs font très souvent appel à des coloristes, mais personne n’a reconsidéré leur statut d’auteurs.

Isabelle Merlet

Lorsque je suis arrivée dans ce milieu, au début des années 1990, il y avait de plus en plus d’albums, les auteurs manquaient de temps pour tenir les cadences. Ils n’étaient plus payés en fixe, mais en droit d’auteur, ils gagnaient moins d’argent, avaient l’obligation de produire davantage, et ils ont délégué la couleur plus fréquemment. D’abord à leurs femmes (rires), et par la suite à des coloristes professionnels. Cette pratique a augmenté dans les années 2000 avec l’arrivée de l’outil informatique. Tout à coup, tout le monde s’est mis à la couleur, même si beaucoup n’avaient pas l’œil suffisamment exercé pour déjouer les pièges des effets Photoshop. C’est à cette époque qu’on a vu beaucoup d’horreurs en couleur. Ça s’est calmé par la suite, heureusement ! Aujourd’hui, avec plus de 8 000 albums par an, les maisons d’édition et les auteurs font très souvent appel à des coloristes, mais personne n’a reconsidéré leur statut d’auteurs. Pourtant, auteurs et éditeurs sont conscients de l’importance de leur travail. Pour beaucoup, et notamment certains éditeurs, un coloriste ne peut pas être un auteur. Pourquoi ? Mystère. Le coloriste travaillant avec le dessinateur, il doit rester cette vieille idée de la petite main, avec un responsable du résultat final qui serait l’auteur. Moi, j’aime dire que la couleur est une collaboration comparable à celle d’un scénariste avec son dessinateur, ou celle d’un metteur en scène avec son acteur, il n’y a pas de différence, pas de niveau. Il s’agit d’une co-création. En-tout-cas, le coloriste doit interpréter, donner une direction, faire des choix, choses que l’on pourrait rapprocher du travail d’un traducteur ou d’un musicien qui interprète une musique dont il n’est pas l’auteur. Quelque chose m’agace beaucoup dans la presse en ligne et papier : lorsque des pages en couleur illustrent un papier, vous verrez le nom de l’auteur, de l’éditeur, mais jamais celui du coloriste. C’est systématique ! Ça ne vient à l’idée de personne de le nommer. C’est un impensé. Or, la couleur est une part non-négligeable dans la perception d’une œuvre. Il y a aujourd’hui un seul éditeur (Guy Delcourt), qui depuis la création de sa maison d’édition donne 1% de droits d’auteurs aux coloristes et les créditent en couverture. Il est étrange qu’il soit le seul. Quel est le problème avec les coloristes ?

Il y avait pourtant eu une petite légitimation dans les années soixante-dix et quatre-vingts dans la bande dessinée franco-belge. « À la demande des dessinateurs, certains coloristes étaient crédités sur la couverture des livres et touchaient des droits d’auteur (environ 1 % par exemplaire vendu) ». Comment comprendre ce revirement ?

Isabelle Merlet : Effectivement, on a pu voir des noms de coloristes en couverture, mais ils ne sont pas devenus connus pour autant, c’est resté un phénomène à la marge. Ce qui explique cette reconnaissance ou non-reconnaissance est toujours une relation auteur-coloriste. Quand un dessinateur est lui-même coloriste, il connaît l’importance de ce travail, et naturellement, il peut prendre fait et cause pour son coloriste. Je pense aussi que ce début de légitimation a pu se perdre, car les relations entre les auteurs et les coloristes ne sont pas systématiquement des rencontres artistiques et amicales. Les 1 % accordés aux coloristes sont prélevés sur les royalties des auteurs eux-mêmes. Et avec la paupérisation des auteurs, c’est difficile, certains scénaristes s’y refusent catégoriquement, d’autres le font de mauvaise grâce, arguant qu’ils ont déjà un faible pourcentage, ce qui est vrai. Le mieux pour régler cela reste d’augmenter la part auteur, ou prendre les 1 % couleur sur la part distributeur et éditeur, ce ne serait pas grand-chose… Mais nous n’en prenons pas le chemin ! J’explique aussi ce que vous appelez « revirement » par la politique éditoriale qui ne veut pas accorder davantage de droits aux coloristes pour éviter de faire entrer une autre personne dans le contrat, et potentiellement, s’attirer des blocages d’ayants-droits. Seuls les enjeux financiers stoppent donc le processus de reconnaissance du métier. Je crois que beaucoup d’éditeurs n’y verraient rien à redire, mais les maisons-mères ne sont pas prêtes à bousculer tout l’appareil juridique pour insérer un peu de partage, de justice, dans l’organisation de la profession. Ça reste donc du cas par cas. Certains ont de la chance, d’autres pas. Les débutants étant évidemment les plus mal traités. Pour ma part, je suis une privilégiée.

Ce que j’aimerais seulement, c’est voir le Musée international de la bande dessinée d’Angoulême s’emparer du sujet, promouvoir le travail des coloristes, éclairer le public sur cette pratique.

Isabelle Merlet

Quel est l’avenir du métier de coloriste ?

Isabelle Merlet : Il me semble que si on ne reconnaît pas davantage ce métier comme étant une création artistique à part entière, c’est-à-dire si on ne donne pas un vrai statut d’auteur aux coloristes, les gens choisiront cette pratique par dépit, ou en attendant de publier leurs propres bandes dessinées. Les jeunes qui sortent des filières artistiques ont beaucoup de difficultés à vivre du dessin, certains feront peut-être de la couleur parce que ce sera le seul moyen qui leur permettra de rester connecter à l’univers de la bande dessinée. Mais auront-ils le même désir de persévérer, de creuser la pratique si c’est un travail alimentaire ? Ce que j’ai fait pendant trente ans, je ne l’aurais pas fait si j’avais eu le désir de devenir autrice de BD. J’ai voulu devenir coloriste, rien d’autre. Maintenant, que je maîtrise un peu la question, j’ai envie de faire mon propre album. Ce que je crois, c’est qu’il faut avoir le goût et la passion d’une chose pour que sa dimension créative ne s’épuise pas. Mais peut-être n’est-il pas nécessaire que la couleur en BD soit créative, après tout ?! Ce que j’aimerais, c’est voir le Musée international de la bande dessinée d’Angoulême s’emparer du sujet, promouvoir le travail des coloristes, éclairer le public sur cette pratique. Tant que les institutions artistiques ne feront pas le travail, les choses bougeront difficilement.

Un dernier mot sur l’apport des coloristes à la bande dessinée ?

Isabelle Merlet : Cela peut être la part poétique d’une œuvre. Une chose que l’on ne peut ni expliquer ni commenter. La couleur, qu’elle soit faite par un coloriste ou le dessinateur lui-même, peut apporter une dimension discrète ou très puissante à un récit, c’est un champ vibratoire, à la fois visible et invisible. Deux choses avancent de concert pendant la lecture. Notre mental qui interprète des informations, des images, des mots, et suit une histoire linéaire, et notre ressenti, au-delà de l’intellect, qui perçoit une ambiance, une musique, une lumière, est plongé dans des ressentis connus ou inconnus. Pour ma part, j’ai été très marqué par les couleurs de Colin-Maillard de Max Cabanes, un album sur ses souvenirs d’enfance. Ses aquarelles nous immergent dans les odeurs, la chaleur, la transpiration des corps, la soif, le désir, la frustration, la nuit… Tant de choses difficiles à faire passer avec une ligne noire sur fond blanc.

C’est pour ça que je parle de poésie. Un sixième sens au-delà des mots et des formes. Quelque chose qui peut vous faire pleurer, même si vous ne comprenez rien à ce que vous lisez. Ce que le poète créé avec le poème, le coloriste peut le créer avec la lumière. Les couleurs de Cabanes sont sublimes. Lire ce récit sans les couleurs nous priverait de la moitié de l’émotion ressentie. Notre expérience de la vie est principalement faite de sensations, de perceptions intangibles. Tout ne passe pas par le mental. C’est toute cette dimension de l’être, de la sensibilité de l’être, qui s’exprime et se partage avec la couleur. Et c’est très important.